7月23~25日、テントを担いで白山を歩いてきた。

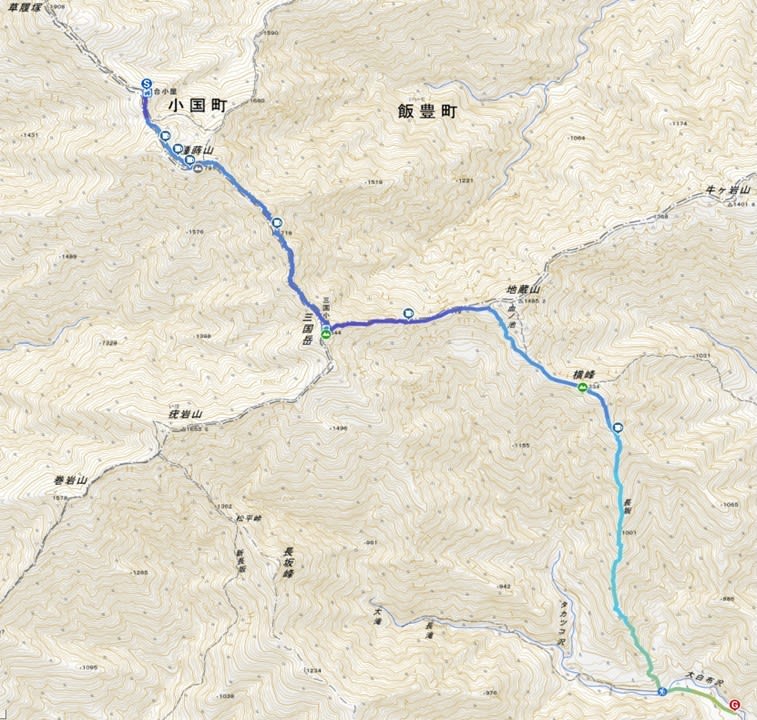

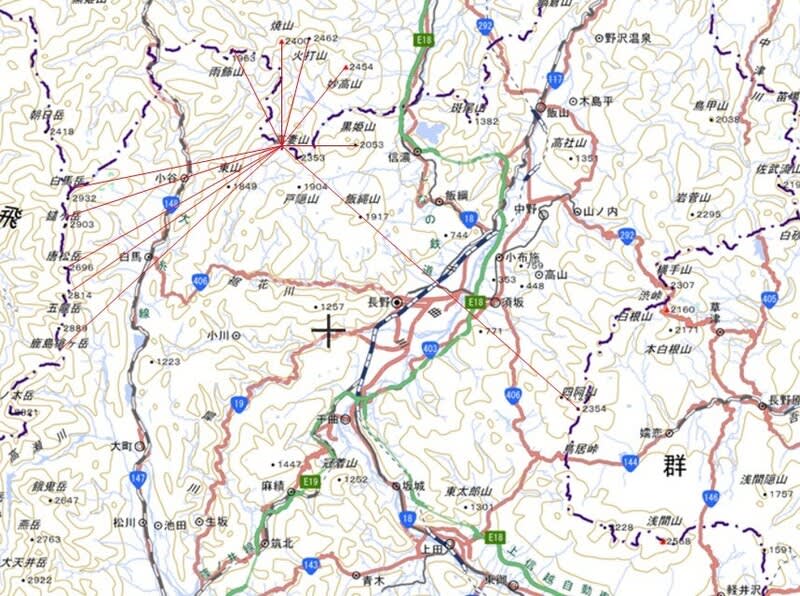

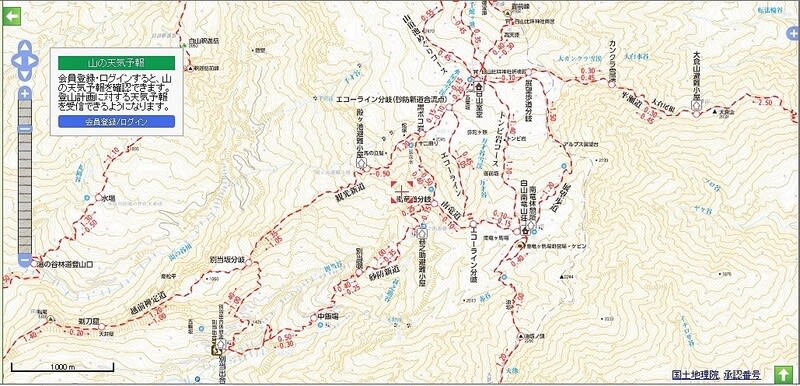

実際に歩いた行程を添付の地図(ヤマケイオンラインから借用)に照らして示す。

■1日目(7月23日、雨のち曇りのち晴れ) 1枚目の地図参照。コースタイム5時間50分。

別当出合→別当坂分岐→(観光新道)→殿ヶ池避難小屋→黒ボコ岩→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→(エコーライン)→エコーライン分岐→(南竜道)→南竜山荘→南竜ヶ馬場野営場(泊) (赤字部分が今日ご覧いただく範囲。)

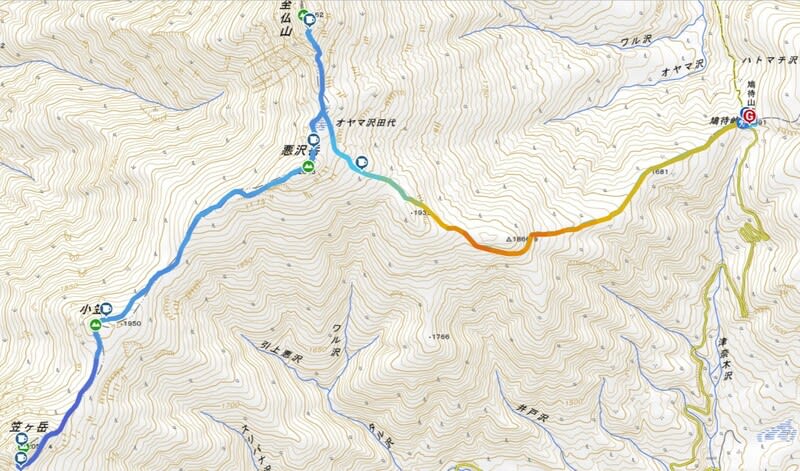

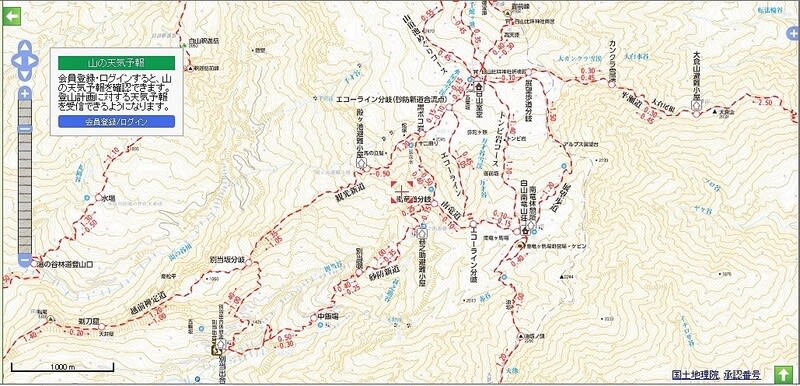

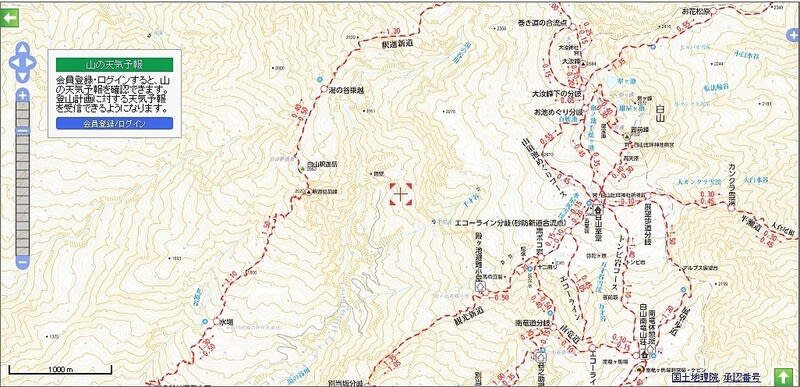

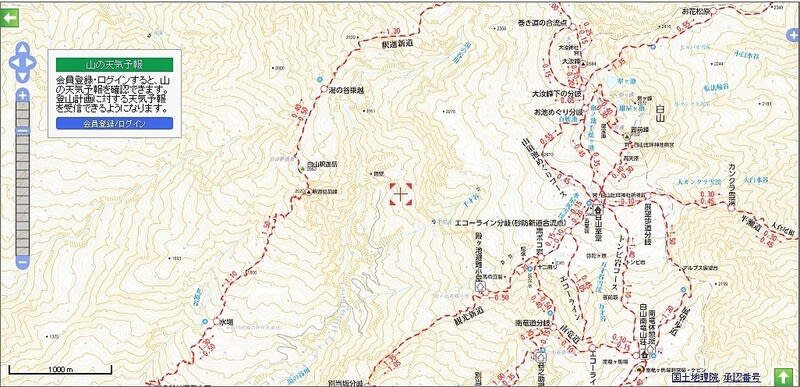

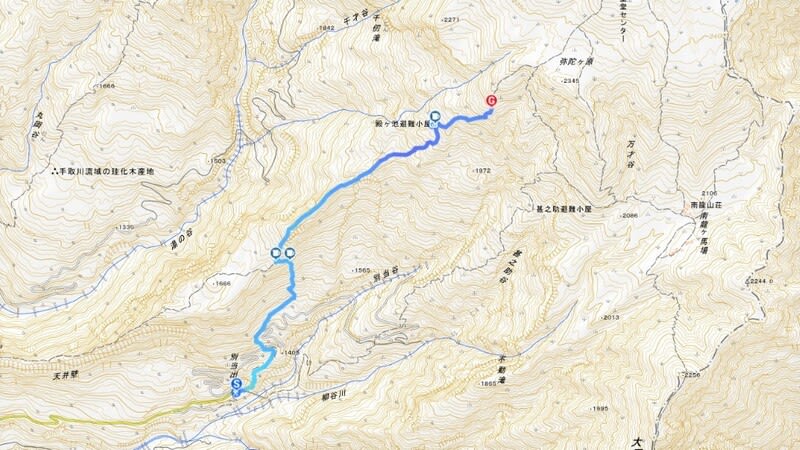

■2日目(7月24日、快晴のち曇り) 2枚目、3枚目の地図参照。コースタイム9時間35分。

南竜ヶ馬場野営場→(南竜道)→エコーライン分岐→(エコーライン)→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→白山室堂→御前峰→お池めぐり分岐→大汝峰下の分岐→(中宮道、途中まで)→大汝峰下の分岐→お池めぐり分岐→白山室堂→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→(エコーライン)→エコーライン分岐→(南竜道)→南竜ヶ馬場野営場→(油坂)→油坂の頭→(石徹白道)→御舎利山分岐→別山→御舎利山分岐→チブリ尾根避難小屋(泊)

■3日目(7月25日、曇り) 3枚目の地図参照。コースタイム2時間40分。

チブリ尾根避難小屋→(別山・市ノ瀬道)→市ノ瀬

1日目は、計画通りに歩いた。

2日目は、計画では南竜ヶ馬場野営場から中宮道途中にあるお花松原(高山植物の名所の一つ)までを往復するつもりだった。ところが中宮道のヒルバオ雪渓の残雪が多く、お花松原はまだ雪に覆われていると思い、引き返した。時間が余ったので、3日目に計画していた別山行きを前倒しし、チブリ尾根避難小屋で泊った。

3日目は、前日にチブリ尾根避難小屋まで来たので、そこから市ノ瀬までを歩いた。

歩いた順に登山道から見た風景と、周辺の植物(花)を紹介する。

なお、植物については、2年前に更新した「白山花紀行」を後日再更新して、あらためてご覧いただくつもりである。

1.別当出合~別当坂分岐

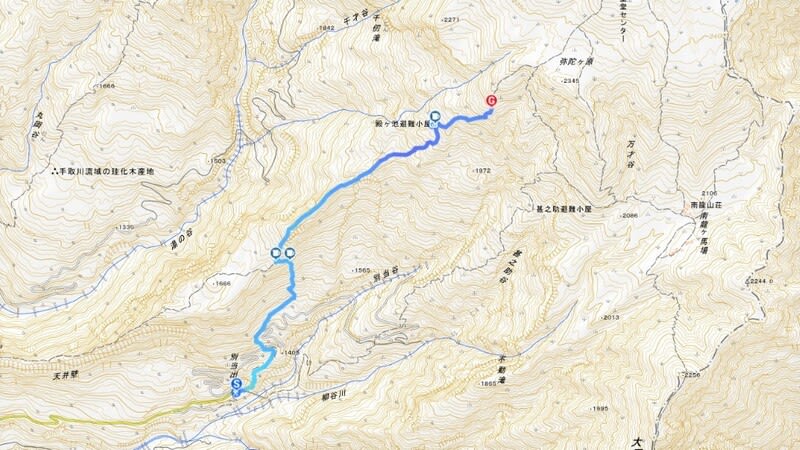

YAMAPでログを取っていたが、途中で切れてしまった。最初のヤマケイオンラインの地図と併せてご覧いただけるとありがたい。

さて、市ノ瀬に車を置き、バスで別当出合まで移動。別当出合で水を補給して、6時20分に出発した。

今年は白山国立公園が指定されてから60周年に当たる。1962年に国定公園から昇格している。白山国立公園は、富山・石川・福井。岐阜の4県にまたがり、白山の最高峰である標高2702 mの御前峰(ごぜんがみね)を中心に東西約20 km、南北約40 kmに及ぶ両白山地の主要な山域が指定されている。

多くのハイカーは砂防新道から登るので大鳥居をくぐって直進する。今年の大雪で大鳥居が壊れたが、修理されていた。

私は混雑を避けて観光新道から登るので、大鳥居をくぐった後、吊り橋の手前で左折した。

すぐにセリ科の花(アマニュウ?)、クガイソウ(オオバコ科クガイソウ属)、エゾアジサイ(アジサイ科アジサイ属)が迎えてくれた。

エゾアジサイは、北海道、本州(京都府以北の日本海側の多雪地帯)、九州(北部と大隅半島)に分布する。今回はきれいなエゾアジサイを撮るのが目的の一つだった。

別当坂の急坂をゆっくりと登って行く。ザックは15kgに満たず、それほど重さを感じなかった。

それでも道端の小さな花を撮る際しゃがむのは、ちょっと苦しい。

アカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)の実。マイヅルソウ(キジカクシ科スズラン亜科マイヅルソウ属)の実。

ツルアリドオシ(アカネ科ツルアリドオシ属)。ズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属)。

既に実をつけている樹木も多い。ガマズミ(レンプクソウ科ガマズミ属)とミズキ(ミズキ科ミズキ属)だろうか。

小雨が残っていて、足元が滑りやすい。こんな天気の日はカタツムリやカエルをよく目にする。

白山にはアズマヒキガエルとナガレヒキガエルの2種類のヒキガエルが棲息する。こちらはアズマヒキガエルのようだ。

ちなみに、アズマヒキガエルの学名Bufo japonicus formosusは、日本のハンサムなヒキガエルという意味らしい。英国人の学者が名づけたようだが、英国人のユーモアには感心する。

そうこうしているうちに別当坂の半分までやって来た。ここから等高線の間隔がさらに狭くなっていく。

今回の白山紀行文は、登山のペースと同じく、ゆっくり進めていきたい。正直なところ、やや夏バテ気味である。

白山テント泊お花見ハイキング その② 別当坂後編 に続く。

実際に歩いた行程を添付の地図(ヤマケイオンラインから借用)に照らして示す。

■1日目(7月23日、雨のち曇りのち晴れ) 1枚目の地図参照。コースタイム5時間50分。

別当出合→別当坂分岐→(観光新道)→殿ヶ池避難小屋→黒ボコ岩→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→(エコーライン)→エコーライン分岐→(南竜道)→南竜山荘→南竜ヶ馬場野営場(泊) (赤字部分が今日ご覧いただく範囲。)

■2日目(7月24日、快晴のち曇り) 2枚目、3枚目の地図参照。コースタイム9時間35分。

南竜ヶ馬場野営場→(南竜道)→エコーライン分岐→(エコーライン)→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→白山室堂→御前峰→お池めぐり分岐→大汝峰下の分岐→(中宮道、途中まで)→大汝峰下の分岐→お池めぐり分岐→白山室堂→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→(エコーライン)→エコーライン分岐→(南竜道)→南竜ヶ馬場野営場→(油坂)→油坂の頭→(石徹白道)→御舎利山分岐→別山→御舎利山分岐→チブリ尾根避難小屋(泊)

■3日目(7月25日、曇り) 3枚目の地図参照。コースタイム2時間40分。

チブリ尾根避難小屋→(別山・市ノ瀬道)→市ノ瀬

1日目は、計画通りに歩いた。

2日目は、計画では南竜ヶ馬場野営場から中宮道途中にあるお花松原(高山植物の名所の一つ)までを往復するつもりだった。ところが中宮道のヒルバオ雪渓の残雪が多く、お花松原はまだ雪に覆われていると思い、引き返した。時間が余ったので、3日目に計画していた別山行きを前倒しし、チブリ尾根避難小屋で泊った。

3日目は、前日にチブリ尾根避難小屋まで来たので、そこから市ノ瀬までを歩いた。

歩いた順に登山道から見た風景と、周辺の植物(花)を紹介する。

なお、植物については、2年前に更新した「白山花紀行」を後日再更新して、あらためてご覧いただくつもりである。

1.別当出合~別当坂分岐

YAMAPでログを取っていたが、途中で切れてしまった。最初のヤマケイオンラインの地図と併せてご覧いただけるとありがたい。

さて、市ノ瀬に車を置き、バスで別当出合まで移動。別当出合で水を補給して、6時20分に出発した。

今年は白山国立公園が指定されてから60周年に当たる。1962年に国定公園から昇格している。白山国立公園は、富山・石川・福井。岐阜の4県にまたがり、白山の最高峰である標高2702 mの御前峰(ごぜんがみね)を中心に東西約20 km、南北約40 kmに及ぶ両白山地の主要な山域が指定されている。

多くのハイカーは砂防新道から登るので大鳥居をくぐって直進する。今年の大雪で大鳥居が壊れたが、修理されていた。

私は混雑を避けて観光新道から登るので、大鳥居をくぐった後、吊り橋の手前で左折した。

すぐにセリ科の花(アマニュウ?)、クガイソウ(オオバコ科クガイソウ属)、エゾアジサイ(アジサイ科アジサイ属)が迎えてくれた。

エゾアジサイは、北海道、本州(京都府以北の日本海側の多雪地帯)、九州(北部と大隅半島)に分布する。今回はきれいなエゾアジサイを撮るのが目的の一つだった。

別当坂の急坂をゆっくりと登って行く。ザックは15kgに満たず、それほど重さを感じなかった。

それでも道端の小さな花を撮る際しゃがむのは、ちょっと苦しい。

アカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)の実。マイヅルソウ(キジカクシ科スズラン亜科マイヅルソウ属)の実。

ツルアリドオシ(アカネ科ツルアリドオシ属)。ズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属)。

既に実をつけている樹木も多い。ガマズミ(レンプクソウ科ガマズミ属)とミズキ(ミズキ科ミズキ属)だろうか。

小雨が残っていて、足元が滑りやすい。こんな天気の日はカタツムリやカエルをよく目にする。

白山にはアズマヒキガエルとナガレヒキガエルの2種類のヒキガエルが棲息する。こちらはアズマヒキガエルのようだ。

ちなみに、アズマヒキガエルの学名Bufo japonicus formosusは、日本のハンサムなヒキガエルという意味らしい。英国人の学者が名づけたようだが、英国人のユーモアには感心する。

そうこうしているうちに別当坂の半分までやって来た。ここから等高線の間隔がさらに狭くなっていく。

今回の白山紀行文は、登山のペースと同じく、ゆっくり進めていきたい。正直なところ、やや夏バテ気味である。

白山テント泊お花見ハイキング その② 別当坂後編 に続く。