この記事は、尾瀬・富士見下からアヤメ平 - ショウキラン、ハクサンチドリなど(前編)からの続きです。

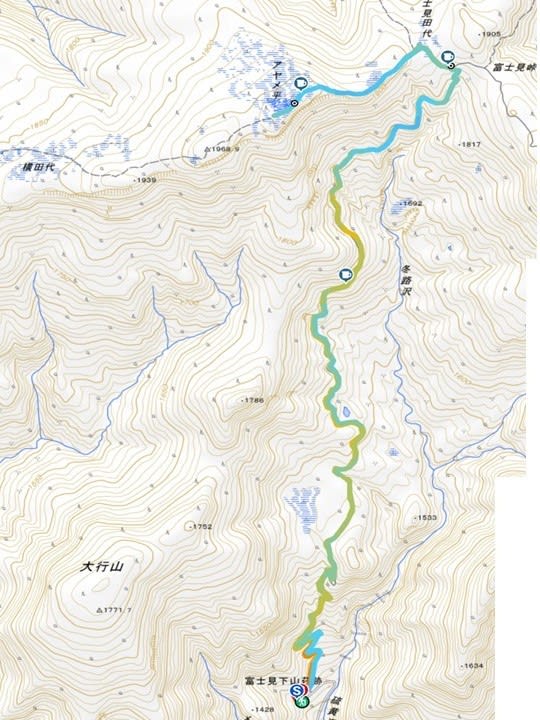

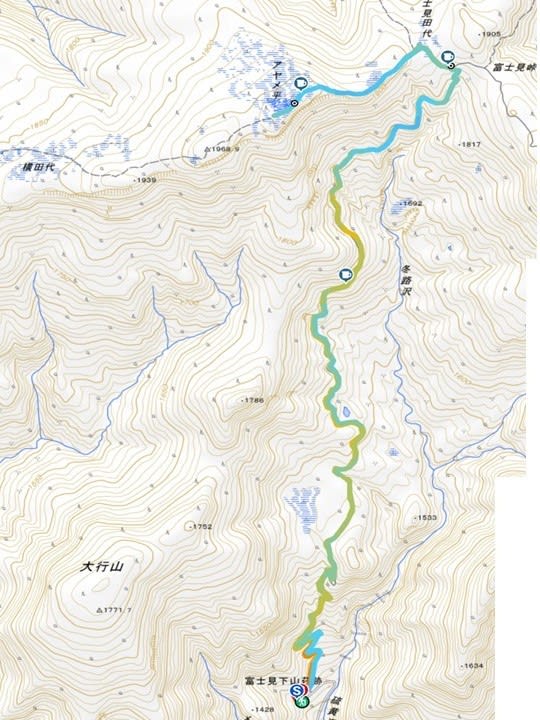

6時50分に富士見峠に到着し、そのままアヤメ平へ向かいました。

ここからは2年前に歩いたことがある道です。

富士見田代にはイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属の多年草)やミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属の多年草)が咲いていました。ショウジョウバカマ(メランチウム科ショウジョウバカマ属)は花が終わっていました。

燧ヶ岳(標高2356m、日本百名山)が見えてきました。

いちばん観たかった花のひとつ、タテヤマリンドウ(リンドウ科リンドウ属の多年草)が現れました。この時期の尾瀬を代表する花のひとつだと思います。

タテヤマリンドウとイワカガミの群落です。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属の落葉小低木)も所々で咲いていました。

数カ所でヒメシャクナゲ(ツツジ科ヒメシャクナゲ属の常緑小低木)も観られました。

7時10分にアヤメ平に到着しました。ベンチ脇にザックを降ろし、軽食を摂った後カメラだけを持って散策しました。

越後三山がきれいに見えていました。左から八海山(標高1778m)、中ノ岳(同2085m)、越後駒ヶ岳(同2003m、日本百名山)です。

大白沢山(同1942m)の奥に平ヶ岳(同2140m、日本百名山)が見えました。

平ヶ岳のアップです。

至仏山(同2228m、日本百名山)です。

再び、燧ヶ岳(同2356m、日本百名山)です。

先にも書きましたが、この日はずいぶんハイカーが多く来ていました。7時を過ぎていたので鳩待峠からのハイカーが多いようでした。

絶好の晴れの日で土曜日ですから人が多いのは仕方ないことです。この分だと尾瀬ヶ原を歩くには渋滞が出そうですし、テント場も混み合うことでしょう。

この日はこれで帰ることにしました。

帰路には富士見峠のベンチでゆっくりとお茶を飲みました。後は林道をてくてく歩いて帰るだけです。

往きにも観た南側に広がる光景です。赤城山(標高1828m、日本百名山)の姿が勇壮です。霞がかかって、富士山(同3776m、日本百名山)の姿は肉眼で何とか見えましたが写真には写っていません。

写真左の高い山は、日光白根山(同2578m、日本百名山)だと思います。

帰りの林道で観た花をご覧いただきます。

先ずはハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属の多年草)です。往きには気づきませんでした。

ショウキラン(ラン科ショウキラン属の多年草)です。これも往きには気づきませんでした。

ショウキランを観るのは平標山、常念岳に続いて3回目で、尾瀬では初めてでした。

後は珍しい花は観られませんでした。

こちらはズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属の多年草)だと思います。

こちらはハナニガナ(キク科ニガナ属の多年草)で、早朝には花が閉じていました。舌状花は8~10個ありました。

次は頭花の径が1cmほどの小さな花で、ヤマニガナ(キク科ニガナ属の二年草)かもしれません。

最後に林道を歩いていて見かけた背の高い樹木をいくつかご覧いただきます。

名前は写真の後に挙げておきます。但し樹名板が付いているわけではありませんので、間違いがあるかもしれません。

オオシラビソ(アオモリトドマツ)だと思います。

ホオノキです。

ブナです。後にダケカンバが写り込んでいます。

ミズナラだと思います。

9時48分に富士見下に無事に下山しました。

10時過ぎにに戸倉を通りましたが、第一駐車場(280台駐車可能)は満車で、第二駐車場(250台駐車可能)も9割方埋まっていました。帰ってきて正解だと思いました。

温泉に浸かり食事をして家に帰ると15時過ぎだったので、テニスができました。

翌日はさすがに筋肉痛が出ました(笑)

尾瀬・富士見下からアヤメ平 - ショウキラン、ハクサンチドリなど 完

6時50分に富士見峠に到着し、そのままアヤメ平へ向かいました。

ここからは2年前に歩いたことがある道です。

富士見田代にはイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属の多年草)やミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属の多年草)が咲いていました。ショウジョウバカマ(メランチウム科ショウジョウバカマ属)は花が終わっていました。

燧ヶ岳(標高2356m、日本百名山)が見えてきました。

いちばん観たかった花のひとつ、タテヤマリンドウ(リンドウ科リンドウ属の多年草)が現れました。この時期の尾瀬を代表する花のひとつだと思います。

タテヤマリンドウとイワカガミの群落です。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属の落葉小低木)も所々で咲いていました。

数カ所でヒメシャクナゲ(ツツジ科ヒメシャクナゲ属の常緑小低木)も観られました。

7時10分にアヤメ平に到着しました。ベンチ脇にザックを降ろし、軽食を摂った後カメラだけを持って散策しました。

越後三山がきれいに見えていました。左から八海山(標高1778m)、中ノ岳(同2085m)、越後駒ヶ岳(同2003m、日本百名山)です。

大白沢山(同1942m)の奥に平ヶ岳(同2140m、日本百名山)が見えました。

平ヶ岳のアップです。

至仏山(同2228m、日本百名山)です。

再び、燧ヶ岳(同2356m、日本百名山)です。

先にも書きましたが、この日はずいぶんハイカーが多く来ていました。7時を過ぎていたので鳩待峠からのハイカーが多いようでした。

絶好の晴れの日で土曜日ですから人が多いのは仕方ないことです。この分だと尾瀬ヶ原を歩くには渋滞が出そうですし、テント場も混み合うことでしょう。

この日はこれで帰ることにしました。

帰路には富士見峠のベンチでゆっくりとお茶を飲みました。後は林道をてくてく歩いて帰るだけです。

往きにも観た南側に広がる光景です。赤城山(標高1828m、日本百名山)の姿が勇壮です。霞がかかって、富士山(同3776m、日本百名山)の姿は肉眼で何とか見えましたが写真には写っていません。

写真左の高い山は、日光白根山(同2578m、日本百名山)だと思います。

帰りの林道で観た花をご覧いただきます。

先ずはハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属の多年草)です。往きには気づきませんでした。

ショウキラン(ラン科ショウキラン属の多年草)です。これも往きには気づきませんでした。

ショウキランを観るのは平標山、常念岳に続いて3回目で、尾瀬では初めてでした。

後は珍しい花は観られませんでした。

こちらはズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属の多年草)だと思います。

こちらはハナニガナ(キク科ニガナ属の多年草)で、早朝には花が閉じていました。舌状花は8~10個ありました。

次は頭花の径が1cmほどの小さな花で、ヤマニガナ(キク科ニガナ属の二年草)かもしれません。

最後に林道を歩いていて見かけた背の高い樹木をいくつかご覧いただきます。

名前は写真の後に挙げておきます。但し樹名板が付いているわけではありませんので、間違いがあるかもしれません。

オオシラビソ(アオモリトドマツ)だと思います。

ホオノキです。

ブナです。後にダケカンバが写り込んでいます。

ミズナラだと思います。

9時48分に富士見下に無事に下山しました。

10時過ぎにに戸倉を通りましたが、第一駐車場(280台駐車可能)は満車で、第二駐車場(250台駐車可能)も9割方埋まっていました。帰ってきて正解だと思いました。

温泉に浸かり食事をして家に帰ると15時過ぎだったので、テニスができました。

翌日はさすがに筋肉痛が出ました(笑)

尾瀬・富士見下からアヤメ平 - ショウキラン、ハクサンチドリなど 完

尾瀬への入山ルートは複数ありますが、keitannさんが歩かれた奥只見ルートがいちばんハードなのではないでしょうか。

大学のクラブだと一般の人が歩かないような所を行きますよね。

私は群馬県に5年ほど住んだことがあります。その頃毎年尾瀬に出かけていた同僚がいました。

その人の話では、普通の人が週末に尾瀬の小屋の予約を取るのは困難だと言ってました。

いつの時代でも尾瀬は人気が高く、私は若い頃には敬遠していたところです。

会社を辞めて時間が自由に取れるようになり、これまでは平日やシーズンオフにテント泊で出かけていました。

今回、梅雨に入り雨が続いていて、ようやく晴れたのが土曜日だったのです。

八ヶ岳も人気の山ですね。私は3回しか出かけていません。

小屋も多いですがテント場も複数あり、快適でした。

ショウキランはけっこう目立つ色をしているので、目をこらして歩くと咲いていれば分かるように思います。今回は林道の端っこで見かけました。

これまで2回見ていましたのでショウキランだと分かりましたが、嬉しかったです。

ヒメシャクナゲは尾瀬ヶ原の木道を歩いていても観られます。毎年この時期に必ず咲くので、場所を知っていれば見逃すことがありません。

今回はアヤメ平と富士見田代で観ました。

タテヤマリンドウは春に咲くので、普通は晩秋に咲くミヤマリンドウと間違えることはないと思います。

しかし残雪が8月まで残るような山では、間違えやすいかもしれませんね。

タテヤマリンドウは花の中央付近に暗紫色の斑点があります。ミヤマリンドウには斑点がありませんので区別できると思います。

ハクサンシャクナゲとタテヤマリンドウは、共にそばかす美人です。

森吉山は花の百名山だそうですから、きっとお花の写真の整理だけでも大変なことでしょう。

ごゆっくりお楽しみくださいませ。

ミツバオウレンは大好きな花です。花茎の色が緑色のものがミツバオウレンで、赤褐色のものがミツバノバイカオウレン(コシジオウレン)です。

白山ではミツバノバイカオウレンが多いですが、尾瀬ではミツバオウレンが多いみたいです。今回はミツバオウレンしか観られませんでした。

谷川主脈を歩いたときのような大きな群生は観られませんでしたが、それでもあちこちでたくさん咲いていました。

タテヤマリンドウは、この季節に尾瀬ヶ原でも見かけます。

ハルリンドウの高山型だそうですが、私にはタテヤマリンドウの方が馴染みです。

チングルマは、アヤメ平では大きな群生は観られませんでした。

至仏山に登ると大きな群生を観ることができます。今年は積雪期に登りましたので、花の時期には別の山に出かけようと思います。

越後三山はattsu1さんにとってはお馴染みの山ですね。

この時期でも積雪が多いですね。この積雪が魚沼の美味しいお米やお酒の元になるのでしょうね。

ショウキランもハクサンチドリも、林道では1ヶ所でしか見ませんでした。

きっと普通に歩いている人は気づかれなかったでしょう。

おっしゃる通り、見つけたときは嬉しかったです。

あまりにも人が多かったので、途中で尾瀬から帰られたのですね。

確かに山登りする人は人の多い山を敬遠する人が多いような気がします。今はyamapなどで山歩きする人が増えているので、もともと人気のある尾瀬はすごいことになっているでしょうね。

石鎚も秋の紅葉時は山頂に座る場所がなくなるそうで、私なども紅葉時には一度も登ったことがありません。平日に行くと、四国の山などはまだ静かなもので、先日の山も山頂は貸し切りでしたよ。

実は私が大学に入ってすぐに歩いたのも尾瀬でした。5月下旬に大清水から入って最終的に日光白根など登ったようですが、この時の混雑ぶりははるか昔のことですが、記憶に残っています。初めての山行で、足にマメができ、膝も傷めて歩けなくなり、みんなに迷惑かけてしまい、自分もつらくて、山から下りたら絶対に退部するんだと思っていたのに、その次に南八つに行ったら、これがとても爽快で以来山のとりこになりました。以後、今まで山歩きをしているのですから、人生、どこでどうなるやら?ですね。

そんなことのあった尾瀬ですが、その後は1年の秋合宿で以前書いた平ヶ岳や燧に登った時以後はまったく行ってないです。

ミズバショウの時期の尾瀬はあのころから超有名な場所でしたね。もしかしたら内心、混雑を避けていたのかもしれません。

タテヤマリンドウは私はいつも双六岳近くで見ていたのが記憶に残っています。思い出していると、今年こそは高山に登りたくなってきました。

ご紹介いただいたお花で、ショウキラン、ヒメシャクナゲはこちらの山でも確認されておりますが、まだ見たことがありません。図鑑だけでは分かりにくかったですので、参考にさせていただき発見したいと思います。

また、ヤマケイハンディ図鑑高山に咲く花によれば、タテヤマリンドウは、北海道(石狩地方)、本州(中部地方以北の日本海側)、三重県とありました。

似た花を何度かみたことがありますが、多分ミヤマリンドウだと思います。と言いながら自分のブログを検索したら、栗駒山(須川岳)でタテヤマリンドウを見たことになっていました。改めて写真を見ればそのように思いましたが、逆に間違えている場合も多々ありそうで、冷や汗ものです。

登るとき気付かなかった花に下るとき気づくこと、ありますね。森吉山でもありました。

そのブログはまだ仕上がりません、歩くのも遅いし、ブログも遅いです。shuさんは次にどこへ行くのでしようか。

尾瀬は、この時期でもまだ春の花たちが

賑やかに咲いているんですね

。

タテヤマリンドウとイワカガミの群落

楽しそうに会話しているかのよう~

そして、チングルマ

百名山などの登山をしている途中で紹介される花として覚えている私

尾瀬では、こんなふうに見られるんだと、

見入ってしまいます^^

越後三山、

八海山、この向きは、私の知っている八海山からしたら、真裏になる感じですよね

大きな山脈が尾瀬と越後の間には、あることを

あらためて感じました。

ショウキラン、

蘭って、ほんと色々な種類がありますよね

胡蝶蘭のような花から、ショウキラン、まるで違う種類かのよう~

shuさんでも、尾瀬では初めての出会い、

shuさんの嬉しそうな顔が見えるかのようです

ハイカーがたくさんいるんでしょうけど、

尾瀬は、それでも、静かな時間が流れているかのよう

そんな景色を楽しませていただきました。

ありがとうございます。

昨日は蒸し暑かったですが、今朝はいくぶん涼しくなりました。お陰さまで元気に過ごせています。

この時期は前線の位置によってずいぶん天気が違いますね。

さて、梅雨の晴れ間の土曜日でしたから、人出は多いと思いましたが、朝からすごかったですね。

早く帰ってきて正解でした。

もともとが日帰りの計画なら、暗いうちに出発して2日分のコースを1日で歩くこともできたと思います。

この日はテントや食料など泊まりの荷物を背負っての山行でしたので、ペースが上がりませんでした。

お花は21種もありましたか。この他に写真は撮ったものの載せていないものも若干ありました。

あと、鳥はウグイス、シジュウカラなどを目撃しました。カッコウも久しぶりに見ました。

カッコウは全長が35cmもあり、飛び立つ姿もハトのようです。

鳥撮り用のカメラを持っていったら、ご覧に入れられたかもしれません。

今はザックの中にテント装備がそのまま入っています。

すぐにでも次の山行に出かけられます。

お天気次第ですが、できれば平日の晴れの日を選んで出かけたいと思います。

尾瀬まで行かれたのに、混雑を避けて計画を変えたとは、驚きました。

山では静かな環境を楽しまれたいのですね。

ご覧になった花の数が凄い!

書き出して見たら21種類もありました。

ショウキラン、どこかギンリョウソウのような雰囲気だと思ったら、腐生植物なんですね。

山々の景色もとても綺麗です。

何度も見せて頂いた燧ヶ岳と木道のお写真、絵葉書のようです。

これだけ歩いて帰られてからテニスに行かれたとは、shuさんは鉄人ですね。

お疲れ様でした。

もともと前後半を分けるつもりでなかったのですが、長くなったので分けました。

ですから続けて読んでいただく分には、ありがたいことです。

混雑が嫌いという方は、山屋には多いみたいです。

日本百名山の著者として知られる深田久弥氏は、晩年は避衆登山と称して静かな山を選んで登っていました。

これには日本百名山を著し山の人気を高めておきながら、山での人混みを避けるのは矛盾しているとの批判もありました。

今回は途中で引返したので、力が余ったというか歩き足りない感がありました。

そこで代わりにテニスに興じたのですが、筋肉痛が出たので情けなかったです。

筋肉痛ですが、半日経って今はもう収まっています。

ツチアケビという植物は観たことがありません。

高さが1mにもなるようですね。

それでいて腐生植物だというのが不思議です。

ラン科には不思議な植物が多いですね。

今日は森吉山へ行かれたのですね。

名前は知っていますが、どんなお花が観られるのかなど、詳しいことは何も知りません。

山歩きさんの記事を楽しみにしています。

人が多い以上に、団体客が来ているのは大変ですね。

記念撮影は仕方ないとしても、高歌放吟とは驚きました。

静かな山歩きを楽しむハイカーからすると、困った方たちですね。

チングルマ、イワカガミ、ハクサンチドリ、ゴゼンタチバナは、いずれも北海道でも観られる植物ですので、分布域が広いですね。

高山植物自体が、氷河時代からの生き残りと言われるものが多いようです。

前編を読んで後でコメントしようと思ったらもう後編が・・・

こちらでまとめてコメントさせていただきますね~

混雑を避けて早く戻ってこられたのですね。

お元気で健脚なのは存じ上げていましたが、なんと帰られてからテニスまで@@

これにはびっくりです。

で、お花ですがやはり現地で見る高山植物はいいですね~

タテヤマリンドウ、可愛いです!

群生しているお写真がとっても素敵。

イワカガミも今見られるのですね。

何度も楽しませていただきました。

それに、いつもながら景色が雄大でいいですね!!

イワカガミのお写真の後に続く光景がどれもとっても素敵で見とれてしまいました。

それと今回気になった花は、ショウキランです。

今日同じ腐生植物のツチアケビの花を見てきたところでしたので・・・

今回も色々なお写真、ありがとうございました!

実は今日、秋田県の森吉山に行ってきました。

登山口に三台の中型バスが待機していましたので、団体さんが入山しているのは承知の上でしたが、やはり疲れました。

スライド時のこと、山頂では記念写真の順番待ちしながらの高歌放吟。10分我慢したら静寂が訪れた山頂でした。

今回ご紹介いただいた沢山のお花、奇しくも今日私が観てきたお花と同じものが相当数ありました。高山植物が広範囲に分布していることを実感しました。

チングルマ、イワカガミ、ハクサンチドリ、ゴゼンタチバナ、などなど観てきました。

また、全ポチもありがとうございます。

喜んでいただけて嬉しいです。

アヤメ平では尾瀬ヶ原や尾瀬沼とは違った花が観られたり、遠くの山が観られるので素敵だと思います。

また季節を変えて出かけようと思います。

後編にヒメシャクナゲの写真を追加しました。

尾瀬には毎年何回か出かけていますが、富士見下から入山するのは初めてでした。

思いの外アクセスルートがよく、駐車場も無料なので、今後また使おうと思います。

富士山が観られるとは思っていませんでした。

後編にヒメシャクナゲの写真を追加しました。

至仏山と燧ヶ岳を1泊2日で登るのは、若いとは言え登山初心者にとってはそうとうきつかったと思います。

(ちなみに、田中陽希さんは百名山一筆書きの時に、燧ヶ岳と会津駒ヶ岳を1日で登っています。)

しかもミズバショウが咲いている時期なら、山には残雪があったのではないでしょうか。

けっこう大変な思いをされたことでしょう。

尾瀬にはまだ春の気配が残っています。

尾瀬ヶ原でミズバショウやリュウキンカも観られると思います。

ズダヤクシュを漢字で書くと喘息薬種ですね。

でもズダが方言だとは知りませんでした。

ウィキペディアには富山県、福井県、長野県で喘息の咳止薬として用いられてきたと書いてありました。

なぜか石川県が入っていないのが不思議です。

後編にお花の写真をひとつ追加しました。

とても珍しい色々なショット、見せていただき、siawase気分です。

ブログ交流で、ちょっと得した気分、いいものですね。

応援ポチ(全)。

早くも、夏の高山植物が咲いているんですね。

お疲れさまでした。

初めて憧れの尾瀬に案内して下さった方は登山家で、

至仏岳と燧ヶ岳の両山を多分、鳩待小屋で1泊して

登山を主に案内して下さった記憶です。

私は、登山は全くの初心者で『夏の思い出』だけに憧れて参加しました。

水芭蕉は確かに見られたのですが・・・

尾瀬は、とてもきつい場所の印象が脳裏から消えません。

今、こうして写真で至仏岳や燧岳を拝見すると、懐かしく感ずるから不思議です。

当時は花の知識も全く無く、冷涼な澄んだ空気や水中でも咲いて居る水芭蕉の不思議な現象が

強く印象に残りました。

(現在見ればごく自然体ですが・・・)

尾瀬は未だ早春ですネ。

タテヤマリンドウやイワカガミ・チングルマが可愛らしい姿で咲いて居て綺麗ですネ。

ハクサンチドリやショウキランも見られたなんて・・・流石尾瀬ですネ。

ズダヤクシュは信州の高原等で良く見かけます。

『ズダ』は方言で喘息の事を意味するそうです。

現在も喘息の薬草として知る人ぞ知る漢方薬になって居ます。