今年も尾瀬のトップシーズンとなりました。

毎年、春から秋にかけて何度か出かけていますが、尾瀬は広いのでまだまだ歩いていないルートがたくさんあります。

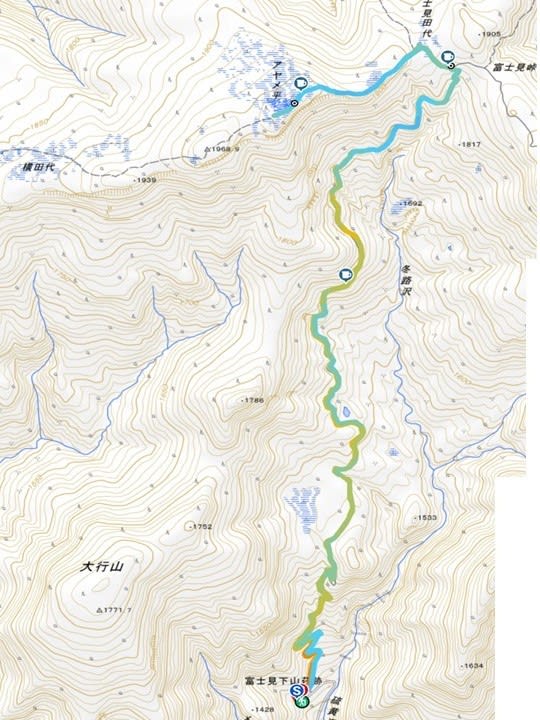

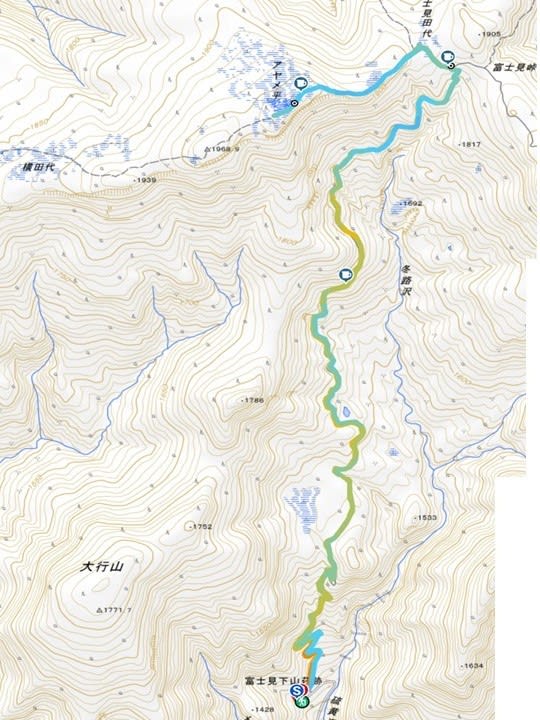

今回は群馬県側の富士見下から入山し、アヤメ平に立ち寄った後、見晴でテント泊し、富士見下へ戻る計画を立てました。

ところがアヤメ平へ7時過ぎに着いた時点でハイカーの多いこと。2年前の6月に歩いたときには1人しか出会わなかったのに、今回は10人ほどに出会いました。

この調子で尾瀬ヶ原に行けばどれだけ人が多いことかと思うと、気が滅入ってしまいました。

結局、来た道を引返して帰ってきました。重い荷物を背負って5時間あまり歩き、富士見下に10時前に下山しました。YAMAPの記録では、活動時間5時間11分、距離13.8km、累計標高差701mでした。

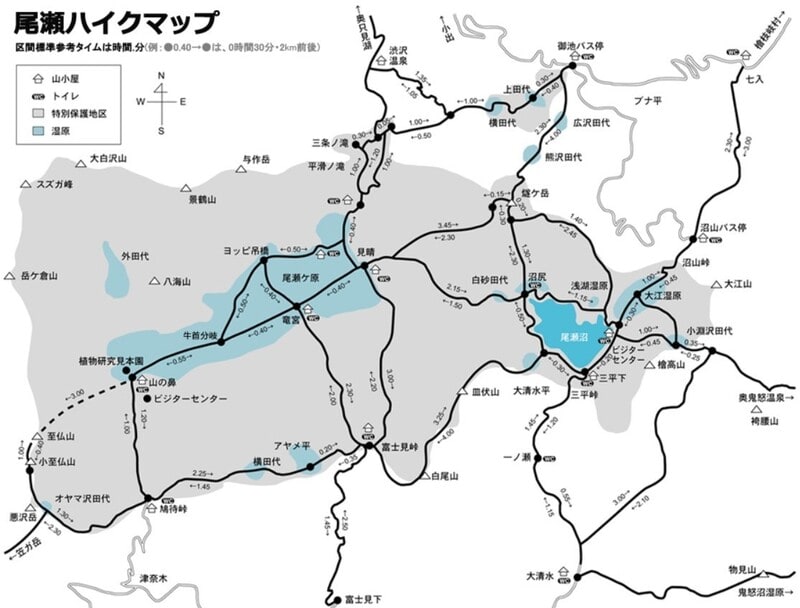

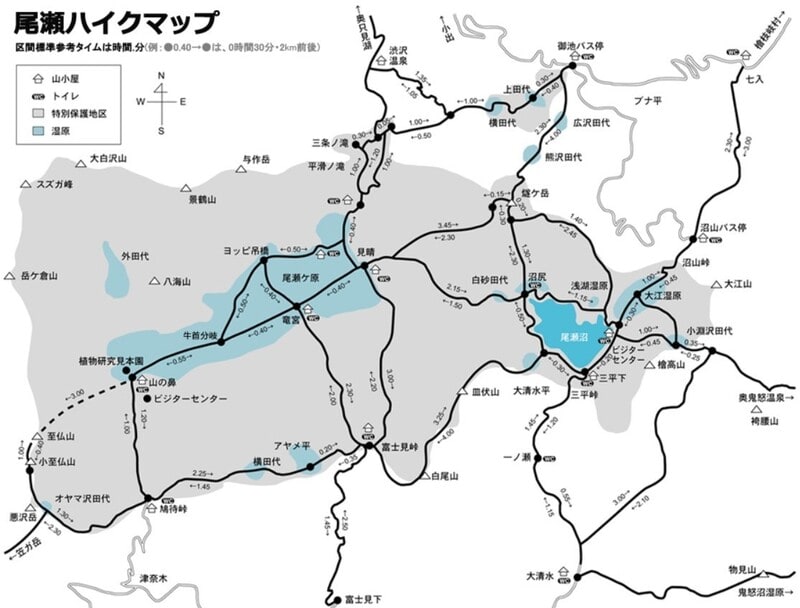

群馬県側から尾瀬に入るには、鳩待峠(1591m)、富士見峠(1883m)、三平峠(1760m)のいずれかを越えていきます。

鳩待峠まではバスの便があり、もっとも多くのハイカーが利用します。逆に富士見峠は歩行距離が長く、群馬県側からの尾瀬への入山口としては、もっとも利用者が少ない所です。

車で行けるのは富士見下までで、そこから富士見峠まではコースタイム2時間30分です。

今回は静かな山行を(ある程度)期待して、早朝4時37分に富士見下を出発しました。先ずは富士見峠からアヤメ平へ向かいます。

計画ではアヤメ平から富士見峠へ戻り、竜宮十字路を経由して見晴でテント泊し、翌日は直接富士見峠を経て富士見下へ下山するつもりでした。

(尾瀬ハイキング・観光情報 尾瀬ガイドCopyright©2009 https://www.oze-hiking.com All Right Reserved.)

それでは順にご覧いただきたいと思います。

富士見下を出発したのは4時37分でした。20台ほど駐まれる駐車場には車が3台でした。この先林道を歩いて行きます。

咲いている花は少なくて、最初に観た花はクルマバソウ(アカネ科アカネ亜科ヤエムグラ属の多年草)でした。クルマバソウはその後たくさん見かけました。

続いて観たのはツボスミレ(ニョイスミレ、スミレ科スミレ属の多年草)のようでした。登りで観たときは花弁が開いておらず、写真は下山時に撮ったものです。

次の花は、尾瀬で観られるアブラナ科の植物を検索したら、イワハタザオが出てきましたが、ヤマハタザオ(アブラナ科ヤマハタザオ属の多年草)のように思いました。

登山時には花が開いておらず、下山時に観ればよかったのですが、見逃しました。

標高が1500mを越えると、一旦平らなところに出ました。地図を見ると西側に湿原が広がっています。

この花は名前が分かりませんでした。画像検索の結果、ハリブキ(ウコギ科ハリブキ属の落葉低木)のように思いました。秋に果実が赤く熟すようです。

途中水場がありました。この日はザックに1Lあまりを持っていたので、写真だけ撮って通り過ぎました。

標高が1700mを越えた辺りで、マイヅルソウ(スズラン亜科マイヅルソウ属の多年草)とゴゼンタチバナ(ミズキ科ミズキ属ゴゼンタチバナ亜属の多年草)を観ました。

写真を撮ったついでに最初の休憩を取りました。近くにナナカマドがあり、既に実をつけていました。

ミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属の多年草)が現れました。ミツバオウレンはこの先の富士見田代でも多く見かけました。

ムラサキヤシオ(ツツジ科ツツジ属の落葉低木)は標高1500m付近から見られましたが、この辺りではまだ花が残っていました。

一方ムシカリ(オオカメノキ、ガマズミ科ガマズミ属の落葉低木)は花が終わっていました。

この花も名前が分かりませんでした。画像検索の結果、テングクワガタ(オオバコ科クワガタソウ属の多年草)のようでした。

6時50分に富士見峠に着きました。

長くなりますので、この先は後編でご覧いただきたいと思います。

後編に続きますので、前編のコメント欄は閉じさせていただきます。

毎年、春から秋にかけて何度か出かけていますが、尾瀬は広いのでまだまだ歩いていないルートがたくさんあります。

今回は群馬県側の富士見下から入山し、アヤメ平に立ち寄った後、見晴でテント泊し、富士見下へ戻る計画を立てました。

ところがアヤメ平へ7時過ぎに着いた時点でハイカーの多いこと。2年前の6月に歩いたときには1人しか出会わなかったのに、今回は10人ほどに出会いました。

この調子で尾瀬ヶ原に行けばどれだけ人が多いことかと思うと、気が滅入ってしまいました。

結局、来た道を引返して帰ってきました。重い荷物を背負って5時間あまり歩き、富士見下に10時前に下山しました。YAMAPの記録では、活動時間5時間11分、距離13.8km、累計標高差701mでした。

群馬県側から尾瀬に入るには、鳩待峠(1591m)、富士見峠(1883m)、三平峠(1760m)のいずれかを越えていきます。

鳩待峠まではバスの便があり、もっとも多くのハイカーが利用します。逆に富士見峠は歩行距離が長く、群馬県側からの尾瀬への入山口としては、もっとも利用者が少ない所です。

車で行けるのは富士見下までで、そこから富士見峠まではコースタイム2時間30分です。

今回は静かな山行を(ある程度)期待して、早朝4時37分に富士見下を出発しました。先ずは富士見峠からアヤメ平へ向かいます。

計画ではアヤメ平から富士見峠へ戻り、竜宮十字路を経由して見晴でテント泊し、翌日は直接富士見峠を経て富士見下へ下山するつもりでした。

(尾瀬ハイキング・観光情報 尾瀬ガイドCopyright©2009 https://www.oze-hiking.com All Right Reserved.)

それでは順にご覧いただきたいと思います。

富士見下を出発したのは4時37分でした。20台ほど駐まれる駐車場には車が3台でした。この先林道を歩いて行きます。

咲いている花は少なくて、最初に観た花はクルマバソウ(アカネ科アカネ亜科ヤエムグラ属の多年草)でした。クルマバソウはその後たくさん見かけました。

続いて観たのはツボスミレ(ニョイスミレ、スミレ科スミレ属の多年草)のようでした。登りで観たときは花弁が開いておらず、写真は下山時に撮ったものです。

次の花は、尾瀬で観られるアブラナ科の植物を検索したら、イワハタザオが出てきましたが、ヤマハタザオ(アブラナ科ヤマハタザオ属の多年草)のように思いました。

登山時には花が開いておらず、下山時に観ればよかったのですが、見逃しました。

標高が1500mを越えると、一旦平らなところに出ました。地図を見ると西側に湿原が広がっています。

この花は名前が分かりませんでした。画像検索の結果、ハリブキ(ウコギ科ハリブキ属の落葉低木)のように思いました。秋に果実が赤く熟すようです。

途中水場がありました。この日はザックに1Lあまりを持っていたので、写真だけ撮って通り過ぎました。

標高が1700mを越えた辺りで、マイヅルソウ(スズラン亜科マイヅルソウ属の多年草)とゴゼンタチバナ(ミズキ科ミズキ属ゴゼンタチバナ亜属の多年草)を観ました。

写真を撮ったついでに最初の休憩を取りました。近くにナナカマドがあり、既に実をつけていました。

ミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属の多年草)が現れました。ミツバオウレンはこの先の富士見田代でも多く見かけました。

ムラサキヤシオ(ツツジ科ツツジ属の落葉低木)は標高1500m付近から見られましたが、この辺りではまだ花が残っていました。

一方ムシカリ(オオカメノキ、ガマズミ科ガマズミ属の落葉低木)は花が終わっていました。

この花も名前が分かりませんでした。画像検索の結果、テングクワガタ(オオバコ科クワガタソウ属の多年草)のようでした。

6時50分に富士見峠に着きました。

長くなりますので、この先は後編でご覧いただきたいと思います。

後編に続きますので、前編のコメント欄は閉じさせていただきます。

尾瀬に行かれるの知った私です^^;

今回は、富士見下から入山し、アヤメ平、

ハイカーが少ない道なんですね。

それでも、2年前より増えたのは、やはりコロナが収束したのもあるんでしょうね

小さい話ですが、スーパーでもマスクしない人、

増えてきましたよね

ツボスミレ、マイヅルソウ、ムラサキヤシオと

気温の低さ、標高の高さ

私の行動範囲の感覚だと4月を感じる尾瀬への道を楽しませていただきました。

ありがとうございます

日帰りの山行で、観られたお花の種類も少なかったので、前後半を分けずに書こうかと思いましたが、前半でけっこう字数や写真が増えてしまいました。

ご覧いただくからには長くなると思い、前後半に分けました。

後半も既にアップしていますので、お時間のあるときにご覧下さいませ。

今回ハイカーが多かったのは、トップシーズンの土曜日で、高気圧に覆われた絶好の山日和になったからだと思います。

仰るようにコロナ渦も関係するでしょうね。

尾瀬の山小屋は2年前も開いていましたが、人数を規制していたかもしれません。

いずれにしても、この日はコロナ渦前の賑わいに戻っていたように思います。

私は本来週末は混むところを避けるのですが、予てより尾瀬に行くことを公言していましたので、こうなりました。

後編ではアヤメ平の様子や、下山時に観たショウキランなどのお花をご覧いただきます。

引き続きよろしくお願いいたします。