(その1)に続いて、いよいよ本題です。今日も長くなります。興味のある方も無理せずお付き合いください。

4.親鸞の信仰、思想とは~主著『教行信証』について~

一般的に親鸞は法然の思想を引き継ぎ、さらにそれを発展させたととらえられているようですが、どうやらそれは間違えで、親鸞は法然の教えから、信仰の喜びを知り、法然とは違う思想をもった、と言えそうです。

鎌倉仏教の代表者、法然、道元、日蓮はいずれも理論家であり思想家であったようですが、親鸞はこれらの思想家とは違っていたようです。たんなる凡人ではなかったことは間違いなく、大変な勉強家であったことは確かですが、思想家というより仏教の実践者、信仰者、つまりは人間親鸞としての面が強かった、そんな人だったようです。「真宗」を法然の教えそのものという意味で使った親鸞、彼はひたすらまさに法然の教えを信仰し続けた人であったようです。

苦難の人生が親鸞に信仰の人生へと進めさせたのかもしれません。本著ではこのことははっきり書かれていませんが、私個人では、彼が妻帯していたことに対するうしろめたさ、人間的弱さを持っていたことも背景にあるような気がします。有名な『歎異抄(たんにしょう』には親鸞の人間臭さが随所に登場します。日本人の心に刺さる書として人気で、有名な学者、著作家に取り上げられられているところです。

4.1法然と親鸞の立場の違い(「念仏為本」と「信心為本」)

「3.法然までの浄土思想」の末尾で少し触れましたが、法然と親鸞の教えの違いには、それぞれの立場の違いがあったということがまず挙げられます。

法然は自らが考えた他力の教え(「専修念仏})であって、先生の立場、親鸞はその他力の教えを受領する生徒の立場にありました。法然は「安心起行(あんじんきぎょう)」ということを説きます。「ひたすら念仏を唱えていれば(つまり起行のこと)、自然に心がそちら、つまりは安心の世界(極楽浄土)に向いてくる」と。つまり、法然の立場ではまずは起行、念仏を唱えることが大事なのです。一方、親鸞は教えを受け取る立場ですから、もっぱら念仏を唱えることが大事だが、その結果「安心」が得られるのだから、真の目的は「安心」を得ること、つまりはこちらの方がより大事だと受け取ることとなったと思われます。

これは後に登場した用語ですが、「念仏為本(ねんぶついほん)」と「信心為本(しんじんいほん)」という言葉があります。簡単に言えば、念仏も信心も大事だが、どちらかといえば、前者は念仏がより大事、後者は信心がより大事ということです。つまりは親鸞の立場では一番大事なのは「信」(「信心為本」)ということになります。

4.2 主著『教行信証』とは

後ほど少し詳しく説明しますが、『教行信証』は親鸞の諸著作の中で、「文類(もんるい)」という部類に属するもので、彼の思想を著したものです。その大半は、経典、論文、注釈書など主要な仏教関連著書からの抜粋で、そこに親鸞のわずかな見解が付加された構成になっています。

その『教行信証』では前述の彼の立場を明確に記しています。つまり、大事なのは「信」(彼は「信楽(しんぎょう)という言葉でこれを表現しています)ということを、この書で語っているのです。

『教行信証』の名は仏教の歴史観から来ています。仏教一般では「教:教えを説いた経典」と「行:それを行ずる人間」と「証:その救いの証拠」の三要素(教・行・証)が必要と言われています。そして、釈迦の死後この要素が次第に失われ、末法の時代になると「教」のみの時代になるとの説があります。そして、この末法の時代に今入っているとの自覚が、鎌倉時代の仏教界の共通認識であったわけです。

このため、法然はこの末法の時代には、念仏往生の一門しか残らないと、その論拠として『選択本願念仏集(選択集)』を著したわけです。

これに対して、親鸞は末法の時代には、末法の時代に即した「教・行・証」があると考え、さらに親鸞は、これに熱い信仰の「信」を加えて『教行信証』を著したのです。(なお、『教行信証』には「教・行・信・証」の4巻のほかにさらに2巻が加えられ6巻の構成となっています。)

4.3 真実の教え『大無量寿経』(「教の巻」)

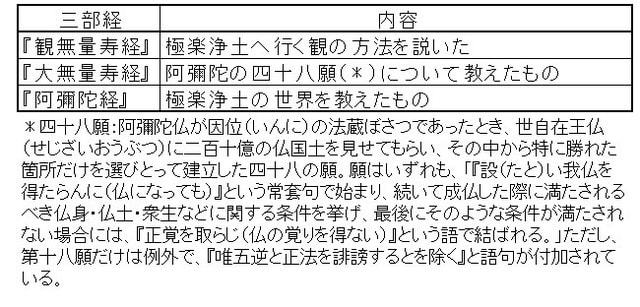

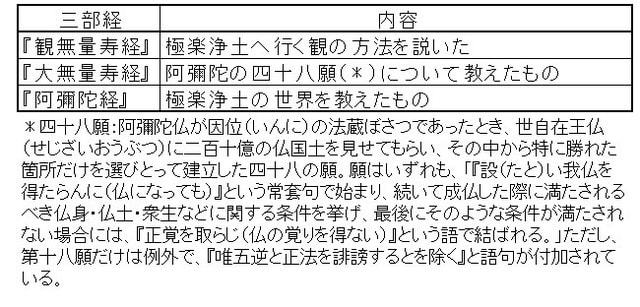

『教行信証』の第一巻「教の巻」で親鸞は、彼の依拠する経典を『大無量寿経』(いわゆる「浄土三部経」の一つ)としています。

これは、中国浄土から源信、法然と続く浄土思想において、『観無量寿経』及び『阿弥陀経』を重視するこれまでの流れとは違った、親鸞の独自の考えで、しかも『観無量寿経』及び『阿弥陀経』の二経典は全く取り上げておらず、唯一の経典として『大無量寿経』を選んでいます。

親鸞はその理由を、「阿弥陀仏が自らの身をもって証(あかし)をたれ、釈迦が勧めた経だから。そして、その教えの中心は、本願つまり阿弥陀四十八願の中の十八願『どんな悪い人間でも必ず、念仏さえ唱えれば、極楽浄土へ往生することができる』という願であるから。その念仏とは『ナムアミダブツ』の言葉である。」と、この「教の巻」で説いているのです。

三部経のうち、『阿弥陀経』は極楽浄土世界そのものを、『観阿弥陀経』はその極楽浄土への行き方を示しており、まさに先の「念仏為本」か「信心為本」かといえば、前者の「念仏為本」をつまり「起行」の立場を示しており、中国浄土以来法然までは、その点に重点が置かれていたわけです。

一方、親鸞は起行の結果得られる安心、ここでは「阿弥陀の本願」が大事だと説いているわけです。

このことは、『教行信証』で親鸞が最も説きたかった「信の巻」でより明確となります。

4.4 口称念仏の保証、阿弥陀の十七願(「行の巻」)

次の第二巻「行の巻」では、親鸞は行はもっぱら「口称念仏」であると説きます。ここでも彼は『大無量寿経』、阿弥陀の十七願を取り上げます。「十七願:『たとひ、われ仏を得たらんに、十方世界の無量の諸仏、ことごとく咨嗟(ししゃ)して、わが名を称せずば、正覚を取らじ。』(意味:たとえ私が仏になったとしても、 全ての仏達が「南無阿弥陀仏」と私をほめ称(とな)えなければ、私は仏にはなりません。)」

この願の中に親鸞は口称念仏の保証を見出したのです。

4.5 信仰の歓喜(「信の巻」)

いよいよ第三巻の「信の巻」にて、親鸞の信仰の本質が明らかになります。「信の巻」の特徴は、「三心(さんじん)」という『教行信証』の中心思想で、自問自答の形式をとっています。

この巻の中心思想三心は阿弥陀の十八願にあります。「十八願:『たとひ、われ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽して、わが国に生ぜんと欲ひて(欲生)、乃至(ないし)十念せん。 もし生ぜずは、正覚を取らじ。ただ、五逆と誹謗正法とをば除く。』(意味:たとえ私が仏になるとしても、全ての人びとが心より争いも貧困も差別も無く、 他者と比べることのない浄土に生れたいと心より念(おもう)ってほしい。 もしその人びと浄土に生まれることがなければ、私はまことの仏にはなりません。 ただ、殺父・殺母・殺阿羅漢(阿羅漢=聖者を殺すこと)・出仏身血(仏の身を傷つけ血を流させること) ・破和合僧(仏弟子の集団を乱すこと)の罪を犯す者、真実の法である仏法をそしる者は除きます。)」

ここで、至心(ししん)とは、阿弥陀の真実の心、信楽(しんぎょう)は 阿弥陀の救いのはたらきに全くの疑いをいだかないこと、そして欲生(よくしょう)は阿弥陀浄土へ生まれることがはっきりして、ホッとしている心といった意味合いになります。

そして、親鸞は三心は一心に帰す、その一心は「信楽」であると説いているのです。

三心に関する親鸞の言葉です。

冒頭の言葉「わたくしに三心の字訓をうかがふに、三すなわち一なるべし。そのこころをいかんというならば、」

に続けて、

「至心といふは、至といふは、これすなわち真なり、実なり、誠なり。心というは、すなわちこれ種なり」と。

→信仰の種はまかれた。まことの心それが信仰の種であり、実である。と親鸞は説いているのです。

さらに続けて、

「信楽といふは、信といふは、すなわちこれ真なり、実なり、誠なり、満なり、極なり、成(じょう)なり、用なり、重なり、審なり、験なり、喜なり、忠なり、」と。

→この言葉で、信仰が熟していく過程を、種をまかれた信仰が、実っていく、信仰が自分の心のすみずみまで満ち溢れて、自己が信仰ではちきれそうになる様を親鸞は説いています。

さらに続けて

「楽といふは、すなわちこれ欲なり、願なり、愛なり、悦なり、歓なり、喜なり、賀なり、慶(きょう)なり」と。

→先の信と合わせて、信楽、つまり信仰は楽しいものだということを親鸞は説いています。ここには「『教行信証』を書きたかった親鸞の真の理由が表れています。それはまさに信仰の喜びということだったのです。

(なお三心に関する親鸞の言葉は、さらに「欲生といふは、・・・」と続きますが、ここでは省略します。)

4.6 善導の三心と親鸞の三心(「信の巻」)

親鸞は「信の巻」で、三心説を説き、そこから信仰の喜びを高らかに宣言しますが、その三心説は、もともと中国浄土宗の高僧善導が説いた説です。

ただし、善導の三心説は『観無量寿経』をもととしたものであり、親鸞は『大無量寿経』の立場に立って「至心信楽欲生」と、解釈しなおしたのです。

『観無量寿経』の三心は「一、至誠心(しじょうしん)、二、深心(じんしん)、三、廻向発願心(えこうはつがんしん)」で、この経では九品往生の思想を説きます。つまり人間の位によって九つの極楽往生の仕方があるとしています。極楽へ往生するには、まことの心、深い心、全ての善をささげてどうしても彼の国へ往生しようとする心が必要だというわけです。

善導は説きます。「外に賢善精進の相を現して、内に虚偽を懐くことを得ざれ」と。つまり「外に偉そうに装って、内に虚偽の心をいだいてはいけない」と倫理的要請をしているわけです。

これに対して、親鸞は「外に賢善精進の相を現すことを得ざれ、内に虚偽を懐けばなり」と。つまり「外に偉そうな顔をするな、おまえの心は虚偽でいっぱいではないか」というわけです。純粋な心、そんなものは人間には不可能だ。人間の心は徹底的な虚偽の心、醜い心である。ただ、その仏の心のみが真実である、と説いているわけです。

廻向発願心についても、親鸞はこう反論します。人間が善を積んで浄土に行くことはできない。人間の善はあまりに小さく、しかも浄土の喜びはあまりに大きいからだ。人が浄土に行くのではない。仏が人を浄土へ向けかえすのであると。

4.7 死後の浄土から生の浄土へ(「信の巻」まとめ)

善導は、その倫理観とともに浄土を願生(がんじょう)する悲劇的な絶望者であった。彼を尊敬した法然もまた、人間の知恵のむなしさを知る絶望者であったのです。

一方「信の巻」では、親鸞は歓喜を爆発させています。信仰する楽しさの手放しの賛美がそこにはあります。あそこに往生できるかは、もはや第二の問題であるかの感さえあります。これほどのこの世の歓喜、きっと歓喜そのものの世界に往生できるに違いないと。この境地そのものを親鸞は「等正覚(とうじょうがく、弥勒と等しい境地の意味)」と呼んでいます。

善導も法然も、念仏による死後の極楽浄土の立場にたっていましたが、親鸞にとっては念仏なり、信仰は死に方ではなく、生き方だったのです。

まだ『教行信証』の途中ですが、だいぶ長くなりましたので、今日はここまでとします。

簡単にまとめることはやはり難しいです。次回は『教行信証』の続きと、「妻帯」それと「悪人正機」について簡単に触れて、最後に親鸞の『教行信証』以外の著作全般についてその概要を紹介して、なんとか終わりにしたいとは思っています。

4.親鸞の信仰、思想とは~主著『教行信証』について~

一般的に親鸞は法然の思想を引き継ぎ、さらにそれを発展させたととらえられているようですが、どうやらそれは間違えで、親鸞は法然の教えから、信仰の喜びを知り、法然とは違う思想をもった、と言えそうです。

鎌倉仏教の代表者、法然、道元、日蓮はいずれも理論家であり思想家であったようですが、親鸞はこれらの思想家とは違っていたようです。たんなる凡人ではなかったことは間違いなく、大変な勉強家であったことは確かですが、思想家というより仏教の実践者、信仰者、つまりは人間親鸞としての面が強かった、そんな人だったようです。「真宗」を法然の教えそのものという意味で使った親鸞、彼はひたすらまさに法然の教えを信仰し続けた人であったようです。

苦難の人生が親鸞に信仰の人生へと進めさせたのかもしれません。本著ではこのことははっきり書かれていませんが、私個人では、彼が妻帯していたことに対するうしろめたさ、人間的弱さを持っていたことも背景にあるような気がします。有名な『歎異抄(たんにしょう』には親鸞の人間臭さが随所に登場します。日本人の心に刺さる書として人気で、有名な学者、著作家に取り上げられられているところです。

4.1法然と親鸞の立場の違い(「念仏為本」と「信心為本」)

「3.法然までの浄土思想」の末尾で少し触れましたが、法然と親鸞の教えの違いには、それぞれの立場の違いがあったということがまず挙げられます。

法然は自らが考えた他力の教え(「専修念仏})であって、先生の立場、親鸞はその他力の教えを受領する生徒の立場にありました。法然は「安心起行(あんじんきぎょう)」ということを説きます。「ひたすら念仏を唱えていれば(つまり起行のこと)、自然に心がそちら、つまりは安心の世界(極楽浄土)に向いてくる」と。つまり、法然の立場ではまずは起行、念仏を唱えることが大事なのです。一方、親鸞は教えを受け取る立場ですから、もっぱら念仏を唱えることが大事だが、その結果「安心」が得られるのだから、真の目的は「安心」を得ること、つまりはこちらの方がより大事だと受け取ることとなったと思われます。

これは後に登場した用語ですが、「念仏為本(ねんぶついほん)」と「信心為本(しんじんいほん)」という言葉があります。簡単に言えば、念仏も信心も大事だが、どちらかといえば、前者は念仏がより大事、後者は信心がより大事ということです。つまりは親鸞の立場では一番大事なのは「信」(「信心為本」)ということになります。

4.2 主著『教行信証』とは

後ほど少し詳しく説明しますが、『教行信証』は親鸞の諸著作の中で、「文類(もんるい)」という部類に属するもので、彼の思想を著したものです。その大半は、経典、論文、注釈書など主要な仏教関連著書からの抜粋で、そこに親鸞のわずかな見解が付加された構成になっています。

その『教行信証』では前述の彼の立場を明確に記しています。つまり、大事なのは「信」(彼は「信楽(しんぎょう)という言葉でこれを表現しています)ということを、この書で語っているのです。

『教行信証』の名は仏教の歴史観から来ています。仏教一般では「教:教えを説いた経典」と「行:それを行ずる人間」と「証:その救いの証拠」の三要素(教・行・証)が必要と言われています。そして、釈迦の死後この要素が次第に失われ、末法の時代になると「教」のみの時代になるとの説があります。そして、この末法の時代に今入っているとの自覚が、鎌倉時代の仏教界の共通認識であったわけです。

このため、法然はこの末法の時代には、念仏往生の一門しか残らないと、その論拠として『選択本願念仏集(選択集)』を著したわけです。

これに対して、親鸞は末法の時代には、末法の時代に即した「教・行・証」があると考え、さらに親鸞は、これに熱い信仰の「信」を加えて『教行信証』を著したのです。(なお、『教行信証』には「教・行・信・証」の4巻のほかにさらに2巻が加えられ6巻の構成となっています。)

4.3 真実の教え『大無量寿経』(「教の巻」)

『教行信証』の第一巻「教の巻」で親鸞は、彼の依拠する経典を『大無量寿経』(いわゆる「浄土三部経」の一つ)としています。

これは、中国浄土から源信、法然と続く浄土思想において、『観無量寿経』及び『阿弥陀経』を重視するこれまでの流れとは違った、親鸞の独自の考えで、しかも『観無量寿経』及び『阿弥陀経』の二経典は全く取り上げておらず、唯一の経典として『大無量寿経』を選んでいます。

親鸞はその理由を、「阿弥陀仏が自らの身をもって証(あかし)をたれ、釈迦が勧めた経だから。そして、その教えの中心は、本願つまり阿弥陀四十八願の中の十八願『どんな悪い人間でも必ず、念仏さえ唱えれば、極楽浄土へ往生することができる』という願であるから。その念仏とは『ナムアミダブツ』の言葉である。」と、この「教の巻」で説いているのです。

三部経のうち、『阿弥陀経』は極楽浄土世界そのものを、『観阿弥陀経』はその極楽浄土への行き方を示しており、まさに先の「念仏為本」か「信心為本」かといえば、前者の「念仏為本」をつまり「起行」の立場を示しており、中国浄土以来法然までは、その点に重点が置かれていたわけです。

一方、親鸞は起行の結果得られる安心、ここでは「阿弥陀の本願」が大事だと説いているわけです。

このことは、『教行信証』で親鸞が最も説きたかった「信の巻」でより明確となります。

4.4 口称念仏の保証、阿弥陀の十七願(「行の巻」)

次の第二巻「行の巻」では、親鸞は行はもっぱら「口称念仏」であると説きます。ここでも彼は『大無量寿経』、阿弥陀の十七願を取り上げます。「十七願:『たとひ、われ仏を得たらんに、十方世界の無量の諸仏、ことごとく咨嗟(ししゃ)して、わが名を称せずば、正覚を取らじ。』(意味:たとえ私が仏になったとしても、 全ての仏達が「南無阿弥陀仏」と私をほめ称(とな)えなければ、私は仏にはなりません。)」

この願の中に親鸞は口称念仏の保証を見出したのです。

4.5 信仰の歓喜(「信の巻」)

いよいよ第三巻の「信の巻」にて、親鸞の信仰の本質が明らかになります。「信の巻」の特徴は、「三心(さんじん)」という『教行信証』の中心思想で、自問自答の形式をとっています。

この巻の中心思想三心は阿弥陀の十八願にあります。「十八願:『たとひ、われ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽して、わが国に生ぜんと欲ひて(欲生)、乃至(ないし)十念せん。 もし生ぜずは、正覚を取らじ。ただ、五逆と誹謗正法とをば除く。』(意味:たとえ私が仏になるとしても、全ての人びとが心より争いも貧困も差別も無く、 他者と比べることのない浄土に生れたいと心より念(おもう)ってほしい。 もしその人びと浄土に生まれることがなければ、私はまことの仏にはなりません。 ただ、殺父・殺母・殺阿羅漢(阿羅漢=聖者を殺すこと)・出仏身血(仏の身を傷つけ血を流させること) ・破和合僧(仏弟子の集団を乱すこと)の罪を犯す者、真実の法である仏法をそしる者は除きます。)」

ここで、至心(ししん)とは、阿弥陀の真実の心、信楽(しんぎょう)は 阿弥陀の救いのはたらきに全くの疑いをいだかないこと、そして欲生(よくしょう)は阿弥陀浄土へ生まれることがはっきりして、ホッとしている心といった意味合いになります。

そして、親鸞は三心は一心に帰す、その一心は「信楽」であると説いているのです。

三心に関する親鸞の言葉です。

冒頭の言葉「わたくしに三心の字訓をうかがふに、三すなわち一なるべし。そのこころをいかんというならば、」

に続けて、

「至心といふは、至といふは、これすなわち真なり、実なり、誠なり。心というは、すなわちこれ種なり」と。

→信仰の種はまかれた。まことの心それが信仰の種であり、実である。と親鸞は説いているのです。

さらに続けて、

「信楽といふは、信といふは、すなわちこれ真なり、実なり、誠なり、満なり、極なり、成(じょう)なり、用なり、重なり、審なり、験なり、喜なり、忠なり、」と。

→この言葉で、信仰が熟していく過程を、種をまかれた信仰が、実っていく、信仰が自分の心のすみずみまで満ち溢れて、自己が信仰ではちきれそうになる様を親鸞は説いています。

さらに続けて

「楽といふは、すなわちこれ欲なり、願なり、愛なり、悦なり、歓なり、喜なり、賀なり、慶(きょう)なり」と。

→先の信と合わせて、信楽、つまり信仰は楽しいものだということを親鸞は説いています。ここには「『教行信証』を書きたかった親鸞の真の理由が表れています。それはまさに信仰の喜びということだったのです。

(なお三心に関する親鸞の言葉は、さらに「欲生といふは、・・・」と続きますが、ここでは省略します。)

4.6 善導の三心と親鸞の三心(「信の巻」)

親鸞は「信の巻」で、三心説を説き、そこから信仰の喜びを高らかに宣言しますが、その三心説は、もともと中国浄土宗の高僧善導が説いた説です。

ただし、善導の三心説は『観無量寿経』をもととしたものであり、親鸞は『大無量寿経』の立場に立って「至心信楽欲生」と、解釈しなおしたのです。

『観無量寿経』の三心は「一、至誠心(しじょうしん)、二、深心(じんしん)、三、廻向発願心(えこうはつがんしん)」で、この経では九品往生の思想を説きます。つまり人間の位によって九つの極楽往生の仕方があるとしています。極楽へ往生するには、まことの心、深い心、全ての善をささげてどうしても彼の国へ往生しようとする心が必要だというわけです。

善導は説きます。「外に賢善精進の相を現して、内に虚偽を懐くことを得ざれ」と。つまり「外に偉そうに装って、内に虚偽の心をいだいてはいけない」と倫理的要請をしているわけです。

これに対して、親鸞は「外に賢善精進の相を現すことを得ざれ、内に虚偽を懐けばなり」と。つまり「外に偉そうな顔をするな、おまえの心は虚偽でいっぱいではないか」というわけです。純粋な心、そんなものは人間には不可能だ。人間の心は徹底的な虚偽の心、醜い心である。ただ、その仏の心のみが真実である、と説いているわけです。

廻向発願心についても、親鸞はこう反論します。人間が善を積んで浄土に行くことはできない。人間の善はあまりに小さく、しかも浄土の喜びはあまりに大きいからだ。人が浄土に行くのではない。仏が人を浄土へ向けかえすのであると。

4.7 死後の浄土から生の浄土へ(「信の巻」まとめ)

善導は、その倫理観とともに浄土を願生(がんじょう)する悲劇的な絶望者であった。彼を尊敬した法然もまた、人間の知恵のむなしさを知る絶望者であったのです。

一方「信の巻」では、親鸞は歓喜を爆発させています。信仰する楽しさの手放しの賛美がそこにはあります。あそこに往生できるかは、もはや第二の問題であるかの感さえあります。これほどのこの世の歓喜、きっと歓喜そのものの世界に往生できるに違いないと。この境地そのものを親鸞は「等正覚(とうじょうがく、弥勒と等しい境地の意味)」と呼んでいます。

善導も法然も、念仏による死後の極楽浄土の立場にたっていましたが、親鸞にとっては念仏なり、信仰は死に方ではなく、生き方だったのです。

まだ『教行信証』の途中ですが、だいぶ長くなりましたので、今日はここまでとします。

簡単にまとめることはやはり難しいです。次回は『教行信証』の続きと、「妻帯」それと「悪人正機」について簡単に触れて、最後に親鸞の『教行信証』以外の著作全般についてその概要を紹介して、なんとか終わりにしたいとは思っています。