毎週日曜日放送されているNHK日曜美術館ですが、番組後半に15分の「アートシーン」があります。これは、全国で開催されている、おすすめの展覧会情報を凝縮して紹介しています。

近場の展覧会であれば、事前に目を遠し、鑑賞するのも一考ですが、私は遠くて行けない場合は、ほとんどアートシーンはスルーしていました。

先日の日曜美術館アートシーンは、現在東京西洋美術館で開催されている 『ミケランジェロ展ー天才の軌跡』 でした。私の好きなミケランジェロが取り上げられていましたので、日曜美術館の後も引き続き番組を見ました。素描中心の案内でしたが、ミケランジェロの作品を楽しむ上では、面白い展示会だと思いました。

よく知られているように、ミケランジェロ(1475ー 1564)は、 存命中からすでに大芸術家として名高く、「神のごとき」と崇敬された天才です。

絵画、彫刻、建築の3分野に才能を発揮し、 建築の分野では、ヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂の建築監督に任ぜられたほか、フィレンツェ の聖ロレンツォ聖堂などに重要な仕事を残しています。

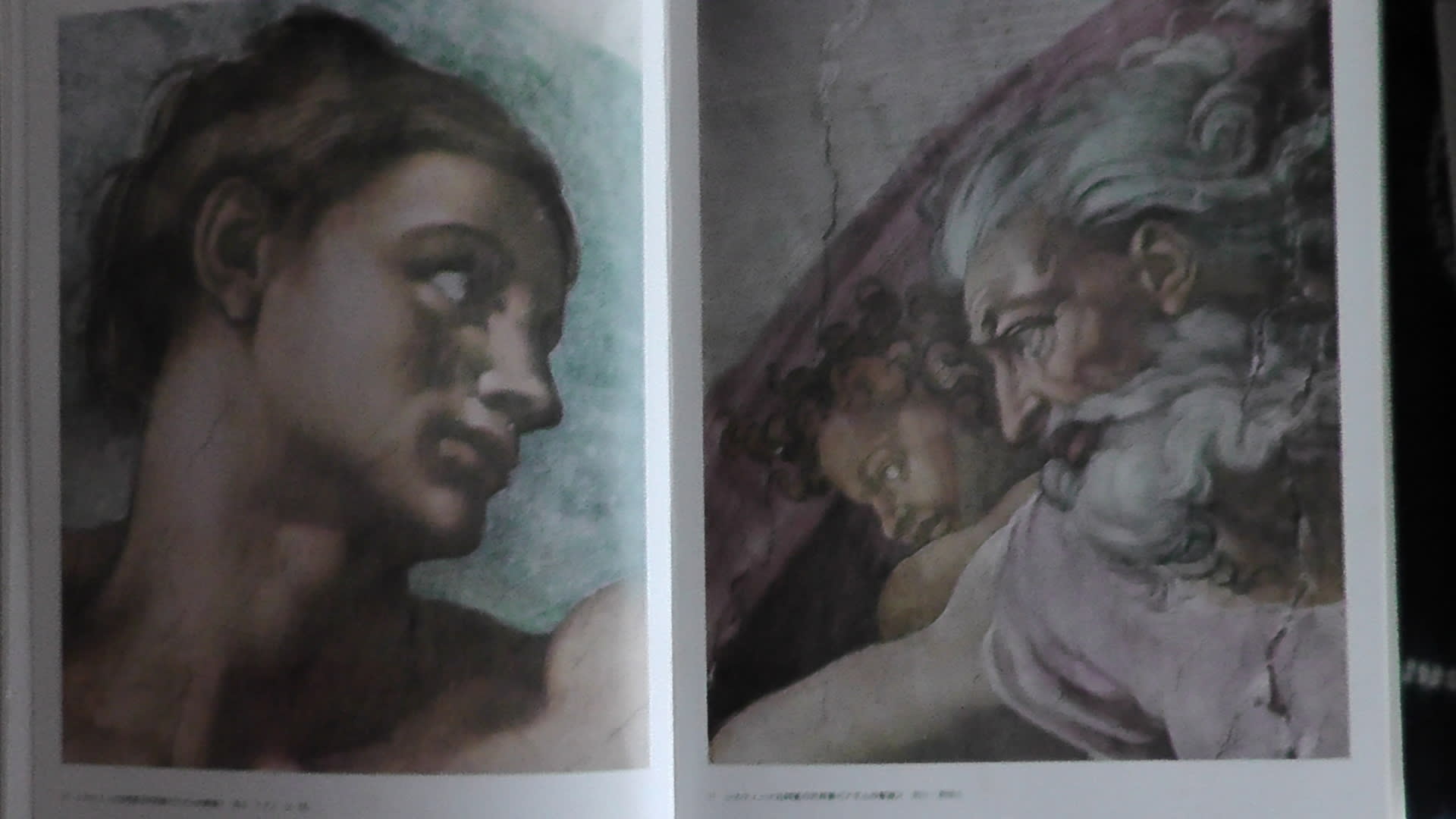

私にとって初めてのミケランジェロの画集は、『リッツオーリ世界美術全集』(1974年)24巻の1巻です。それには、システイーナ礼拝堂の天井画、最後の審判、サウロの回心、聖ぺテロの磔刑などが収載されていました。リアルな人物像の迫力は圧倒的で、当時の感動は今も残っています。

今ミケランジェロ展が開催されている東京西洋美術館

今回の展示会

ミケランジェロ肖像(1535年以降制作)作品紹介

ミケランジェロは肖像に描かれることを嫌いました。 しかし幾つかの原型が繰り返し模写され、その似姿は現代にま で伝わっています。 本作は、ヤコピーノ・デル・ポンテ原作の 肖像画に基づく16世 紀の模写です。 こけた頬に顎鬚・口髭を生やし、眉間に皺を寄せたその顔は、 華美を排し孤独な思索を好んだ大芸術家の内面をも良く表して いるようです。

作品紹介

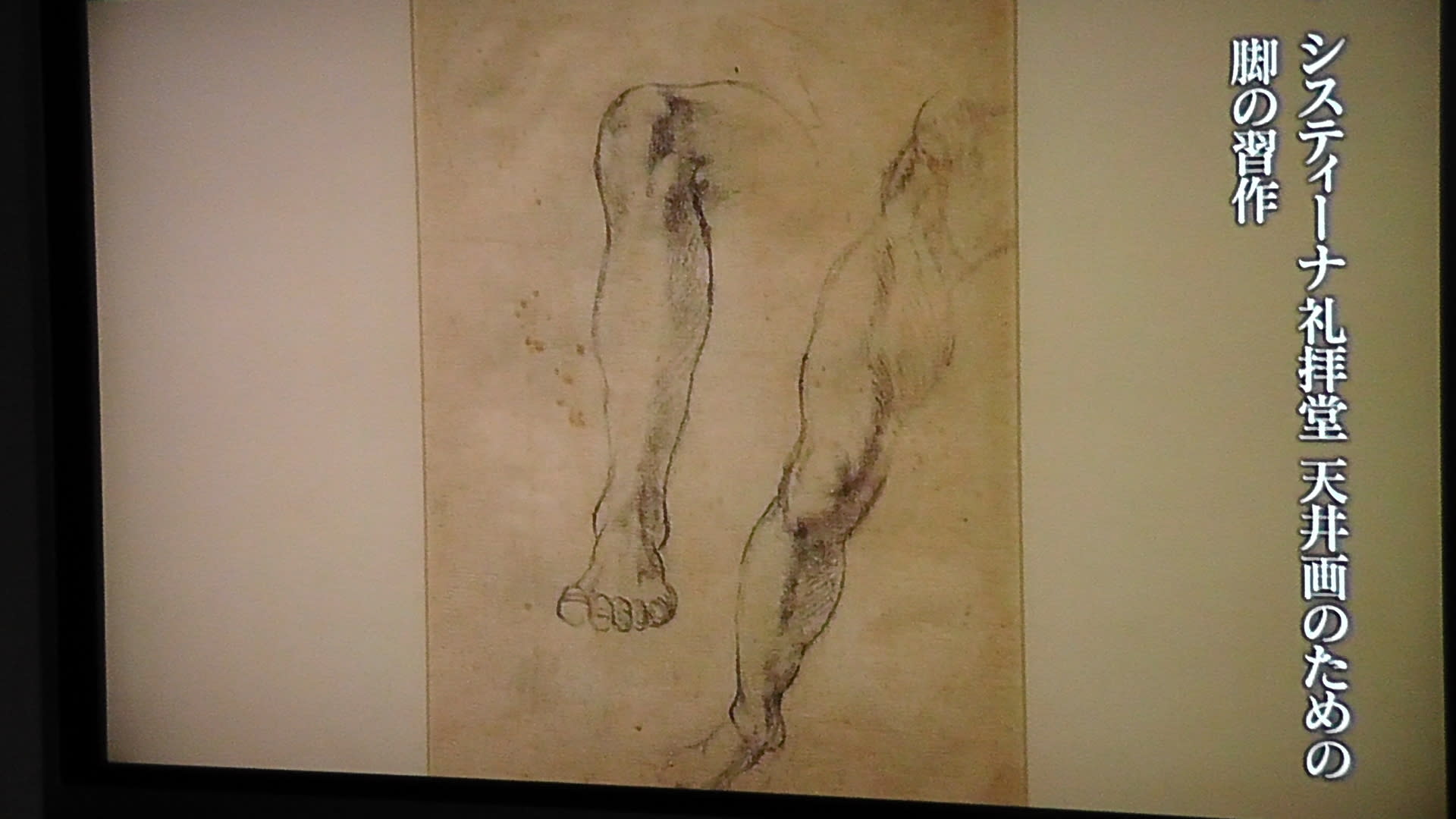

ミケランジェロはヴァチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂に、「創世記」の場面を中心とする 天井画 (1508‐12年)と、祭壇正面壁面の《最後の審判》(1536-41年)を描きました。 ルネサンス美術の二大モニュメントたるこれらの壁画がどのようにして生まれたのか、準備 素描を 辿りながらその創造の秘密に迫ります。

以下の素描は、システイーナ礼拝堂の天井画を描くための素描です。

システイーナ礼拝堂の天井画です。

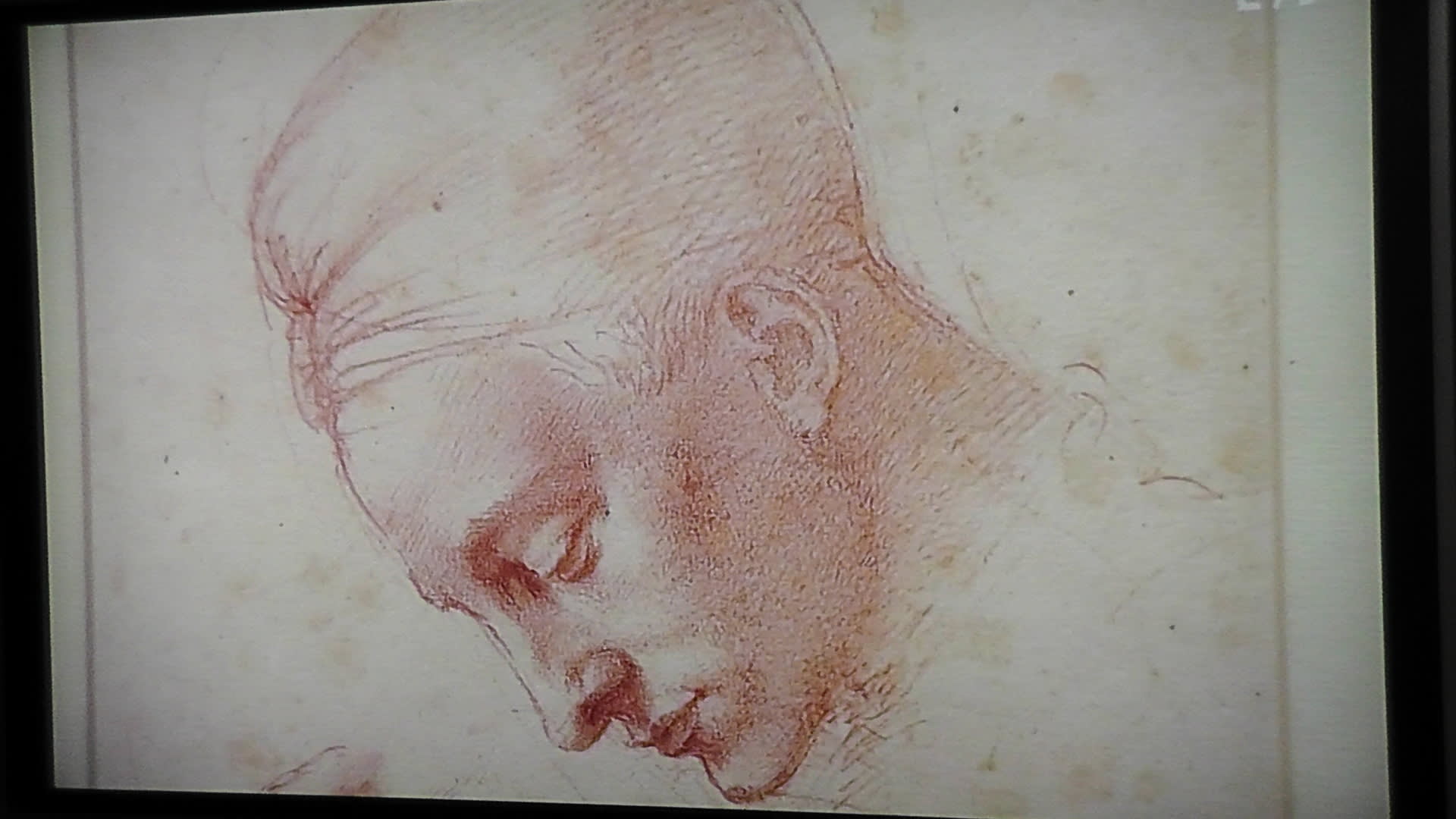

レダの頭部習作(1530年頃制作)解説

ミケランジェロの素描の傑作として名高い一枚。 フェラーラ公の求めに応じて描いたテンペラ画《レダと白鳥》 (紛失)のレダの顔の準備素描。頬や耳などの最も繊細な部分 は、 ミケランジェロ本人が指で線をぼかしたとも、チョークを 濡らして描いたとも考えられます。 レダは女性ですが、ミケランジェロはここで男性モデルを用いています。

最後の審判のための習作(1533ー34)作品紹介

システィーナ礼拝堂の《最後の審判》全体図の初期構想を示す 唯一の下絵素描。 右手を掲げた神を中心に、天に召された人々と地獄に落ちる 人々がダイナミックに組み合わされています。

最後の審判のための習作です。

有名な最後の審判です。

階段の聖母(1490年頃制作)解説 ミケランジェロの最初期の作品の一つで、15歳のころ制作され た若き天才による傑作。 ルネサンス彫刻の創始者

ドナテッロが得意とした浅浮彫(スティ アッチャート)技法が用いられています。 マリアの全身を極めて立体的に彫出し、力強い存在感を与えて いる点に、ミケランジェロの彫刻の特質が既にはっきりと現れ ています。

キリストの磔刑(1563年頃制作)解説

ミケランジェロの死の直前に制作されたと考えられる小型の木 彫作品。 甥レオナルドに 贈るために制作されたとも、より大きな木彫像 の準備作として作られたとも考えられます。 未完成であるかのように、人体を一つのマッス(量塊)として 表す手法は、《ロンダニーニのピエタ》などにも見られる、晩 年の人体像の特徴です。

参考

私の住んでいる京都に、京都府立植物園に隣接している京都陶板名画の庭というのがあります。 ミケランジェロの最後の審判をほぼ原寸大で陶板で作製したものです。

これも迫力があります。

写真一枚には収まりきれませんでしたので、悪しからず。