今回のこころの時代は、食(じき)は禅なりです。

東林院の住職については全く存じ上げませんが、坐禅でお世話になっている妙心寺の住職が出演されるというので、番組を見ました。

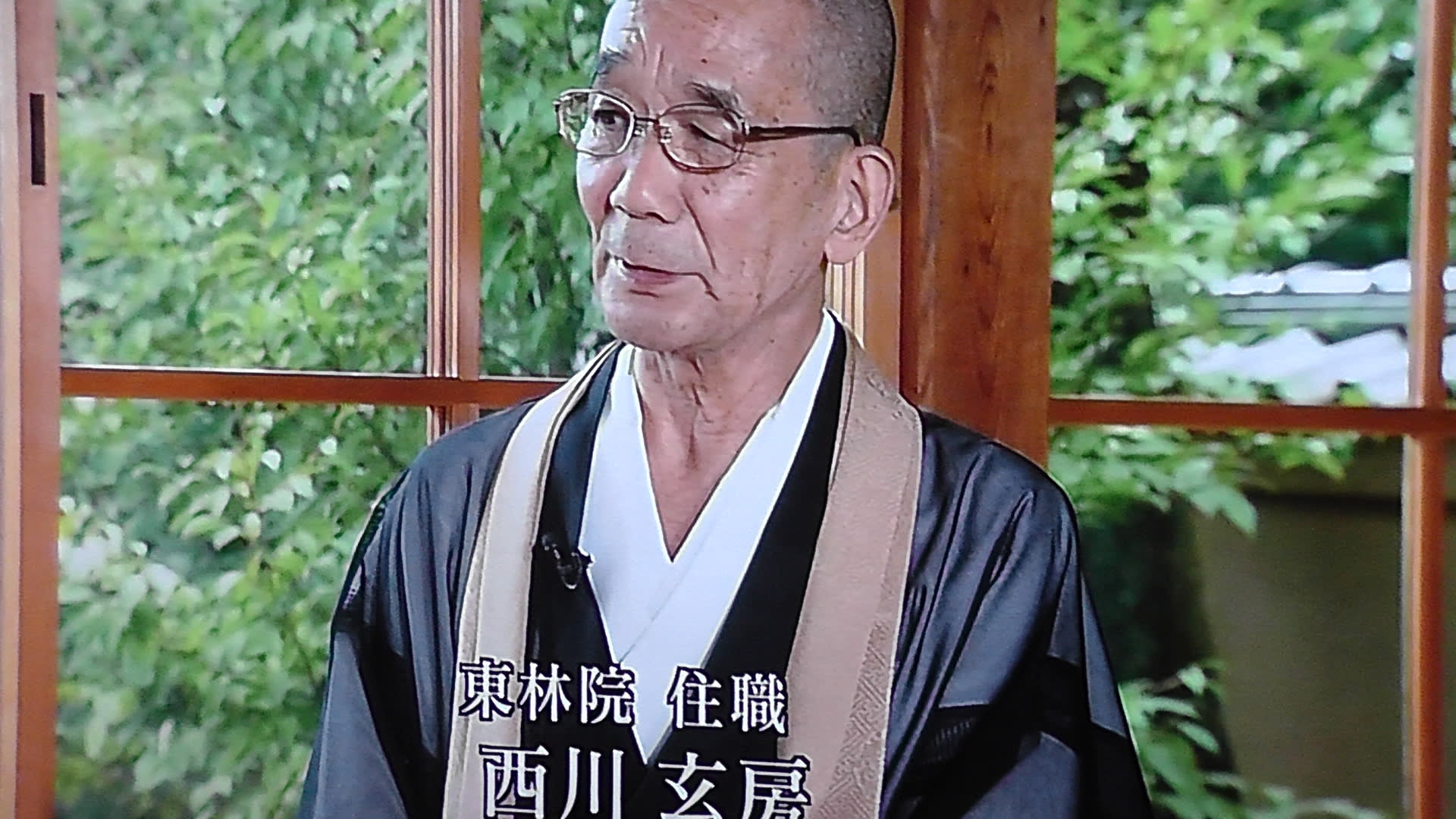

今回の放送は、「食べることと真剣に向き合うことは、生きることを見据えること」と説く、京都・妙心寺の塔頭東林院の住職、西川玄房さんです。

私は50代に入り、急激な環境変化に戸惑っていたとき、ふと坐禅を思いだし、以来禅寺通いをしてきました。数年前に体調を崩すまでは、各本山の日曜坐禅会などに毎回参加し、老師の無門関、碧厳録、臨済録、夢中問答などを拝聴しました。

なかでも、東福寺前管長の故福島慶道禅師には、生き方も含め大きな影響を受けました。

元来、先に頭で考えて行動する性分のせいか、坐禅中も雑念だらけです。休憩を入れて1時間半の坐禅中、集中できるのはほんの少しの間です。

禅は頭ではなく体得することが大事だとつくづく思う次第です。禅僧が作務や典座を重視する所以だと思います。

私は今年3月末定年退職しました。まだ働いている妻の手助けになればと思い、主夫見習いの毎日を過ごしています。現役時代、家事はほとんど妻まかせでした。

今は主夫見習いをして、心がけていることがあります。毎日の掃除や食事作りを丁寧に、そして感謝の気持ちをこめてしようと。

週2回一般の人を対象にした精進料理教室が開かれています。教えているのは、西川住職です。住職は、 「生きていく上で欠かせない“食べる”と いう行為は、自分以外のものの命を頂くことにほかなら ない。食べることと真剣に向き合うことは、生きることを 見据えて命のありがたさを実感すること」と料理を通して説きます。

禅の修行では台所仕事も坐禅同様重要です。

西川さんは料理を通して禅の心を伝えようとしています。

命の尊、ありがたさ、もったいなさ、無駄を省く大切さなどを感じてもらえればいいと。

龍安寺の修行時代の西川さん

料理をつくることも大きな修行でした。

厳しい修行後に東林院住職になります。

精進料理教室開始しました。

精進料理は、季節に出回る素朴な材料を使い、親切丁寧思いやりをもってつくること。

無駄のないよう、最大限活用する、当たり前に料理することに精進するが大切だと言います。

ベジタリアンと違い、今は肉や魚も食べるが、無駄のないように使いきることだと。

西川さんは東林院の境内の畑で野菜づくりをします。

多くの人との縁を結ぼうと料理教室以外にもさまざまな催しを行っています。

それが、 沙羅の花を愛でる会です。

西川住職は寺の水琴窟の音色を味わって欲しいと言います。

名付けて一壷天(いっこてん)と言うそうです。

「別是一壷天(べつにこれいっこのてん)」という禅語があります。

西川さんは、「坪の中には坪の天があり、人の心にも各自宇宙がある。その宇宙と全体の宇宙がひとつになったとき、大きく生まれ変わることができる。すなわち悟りの境地を言う。悟りは、分別、執着を打ち払い、清浄無垢の世界が悟り」だと言います。