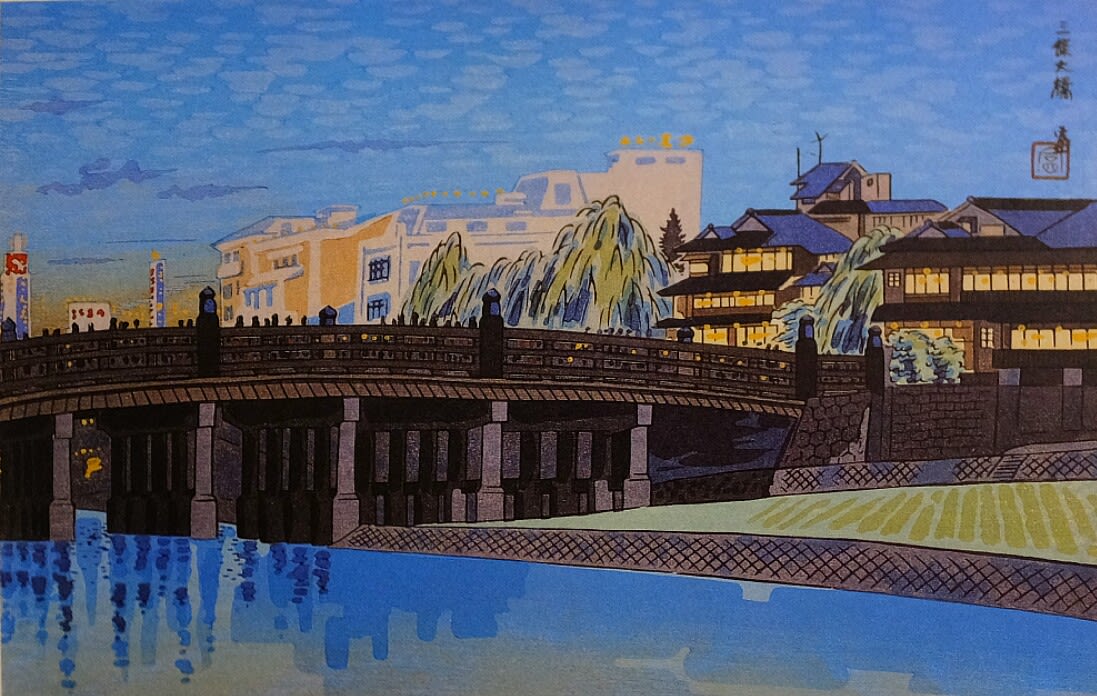

今回の徳力富吉郎「版画京都百景」は「三条大橋」と「鴨の河原」です。

作品「三条大橋」 昭和48年(1973)

作品解説文

東海道五十三次の終点であり、東への始発駅でもある。

橋の歴史は古く、鴨川西詰に古い橋脚が残してあり、天正の年号がある。

唐銅の擬宝珠(ぎぼし)は彫銘がある。今もそのまま使用している。

祇園祭の御輿ふりのある橋、大文字の見える橋、川岸の西側は先斗町、木屋町も近い。

京の盛り場の中心、昔のままの姿を残した橋である。

今回撮影の三条大橋

朝の先斗町

三条大橋東詰の建物は変わっていますが、三条大橋の風情は変わりません。

作品「鴨の河原」 昭和48年(1973)

作品解説文

出町柳まで賀茂川と呼び、以南を鴨川という。

先斗町の踊りは鴨川踊りであり、鴨川千鳥の紋が使われている。

三条河原は刑場でもあったらしく、幕末の頃大老井伊直弼の愛人、たか女が捕らわれて、

三日三晩この河原に裸でさらされたのは有名である。

たか女はその後尼になり、洛北金福寺にいたらしく、遺愛品が残っている。

今は京の歓楽街の中心地、東海道五十三次の始発駅でもある。

昨日撮影の景色

版画は鴨の河原ですが、描かれているのは三条大橋です。

これも当時とほとんど変わらない景色のままです。

鴨の河原は昔から四条大橋を中心に賑やかな場所だったようです。

四条大橋の橋の下にパネルが設置されています。

鴨川踊りの先斗町歌舞練場

鴨川千鳥紋

現在の四条大橋と明治、大正時代の四条大橋

大正のアーチ型の橋はいいですね。

時代はさらにさかのぼって江戸時代の四条大橋

多くの人出があり、賑わっています。

昨日の鴨川で出会ったカルガモの親子と野の花

最後に四条大橋からの鴨川の景色