先日京都の古い写真を見て、京都の町の変遷に興味が沸きました。

すっかり変わってしまったものもあれば、ほとんど変わっていないものあります。

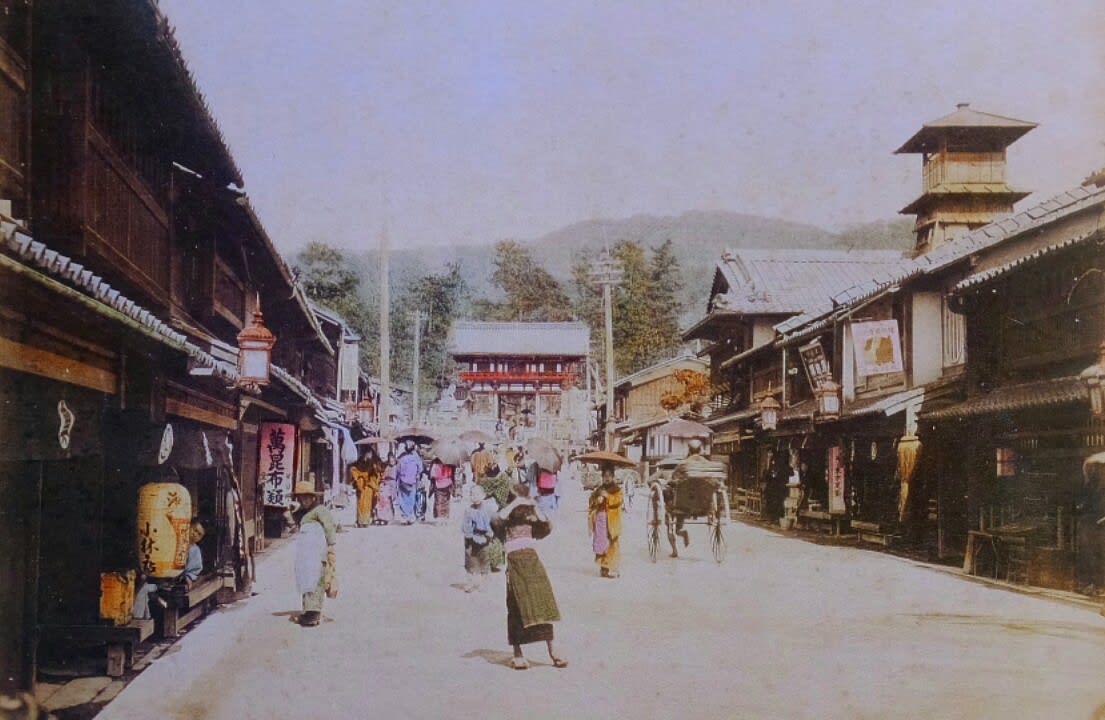

八坂神社西楼門と四条通りを昔の写真と見比べて歩いてみたくなりました。

京都八坂社は慶応4年(1868年)八坂神社と改称するまでは祇園社と称していました。

神社の創建は656年とも876年とも言われ、いずれにしてもずいぶん歴史があります。

四条通りの東突き当たりに面し、ひときわ目立つのが八坂神社西楼門(重要文化財)です。

その美しい姿から八坂神社と言えば西楼門を思い浮かべる方も多く、市民、観光客に親しまれています。

この楼門は応仁の乱で焼失し、497年に桧皮葺で再建され、室町時代に瓦葺きに替えています。

大正2年(1913)四条通りの拡張で移動し現在の姿になっています。

京都にお越しいただいたとき、八坂神社に参拝された方も多いと思います。

撮影 10月1日

八坂神社石段下から四条通りを西に見た写真

明治の初めだと思われます。江戸末期とそんなに違わないかもしれません。

家並みはほとんどが二階建ての京町屋、左画面に物見櫓のように見えるのは弥栄校の望楼です。

弥栄校は1869年(明治2年)下京第33番組小学校として設立され、校舎は当時の町会所を転用、改築されたものです。

1872年(明治5年) 八坂学校と改称、1877年(明治10年)弥栄校となります。

人力車が写っています。京都で人力車が初めて開業したのは明治4年(1871)です。

写真が色付きですが、明治末期外国人向けに白黒写真に着色したものです。

四条通り、東を向いて八坂神社西楼門を見た写真

一枚目の写真にはなかった電信柱が写っています。

電信柱は明治4年(1888)に開通、アーク灯は明治16年、京都で電灯普及は明治25年以降です。

明治10年頃の写真です。

まだ道路は狭く三間幅で、東山通りもありません。

大正4年八坂神社石段下の四条通りは十二間幅に拡張されます。

道路中央には電柱が立っていますが、削る取られた北側を示しています。

昭和初期(6年)の西楼門前です。

道路の中央立っている人は、手動で東大路の東行きと西行きの軌道を変えていたものです。

今回の散策で八坂神社石段下から四条通りを撮影

人力車から市電、今は自動車中心の通りになっています。

四条通りから八坂神社西楼門を撮影

楼門は変わらぬままですが、町並みはすっかり変わっています。

四条花見小路に寄ってみました。

祇園一力

相変わらず観光客が多いです。

最近は和服姿をよく見かけるようになりました。

今も現役の昭和のポスト

菊水

鴨川と川床(撮影10月1日)

川床は9月30日までです。

順次川床は撤去されてしまいます。