以前から一度は行ってみたいと思っていたのが、京都市北区西賀茂の正伝寺の庭園です。

江戸初期、小堀遠州の作庭。 先日やっと拝観できました。

正伝寺の創建は鎌倉時代に遡ります。

国の重要文化財に指定されている方丈は、入母屋造、こけら葺で、寛永年間(1624~1644)に伏見城の遺構を移建したものと伝えられています。

方丈の襖絵は、桃山時代の狩野山楽の作品です。

方丈の前庭は、白砂敷にサツキを中心とした三群(七五三)の刈込を配した枯山水です。

土塀越しに見える比叡山が美しい、京都市の代表的な借景庭園として、京都市の指定名勝になっています。

山門です。

山門をくぐり、長い参道を登って行きます。

途中、中門でしょうか。

やっと、本堂(方丈)が見えてきました。

方丈に入ります。

今の時期は訪れる人が少ないそうです。

すぐに、方丈前庭の枯山水です。

遠くに比叡山が見えます。

この景色は、おそらく昔からほとんど変わっていないでしょう。

拝観者も少ないため、赤絨毯の上に腰をおとし、じっくりと借景庭園を満喫できました。

方丈を出たところに、かわいいお地蔵さまの焼き物を発見。

鐘楼です。変わったデザインです。

まだ、紫陽花がきれいに咲いていました。

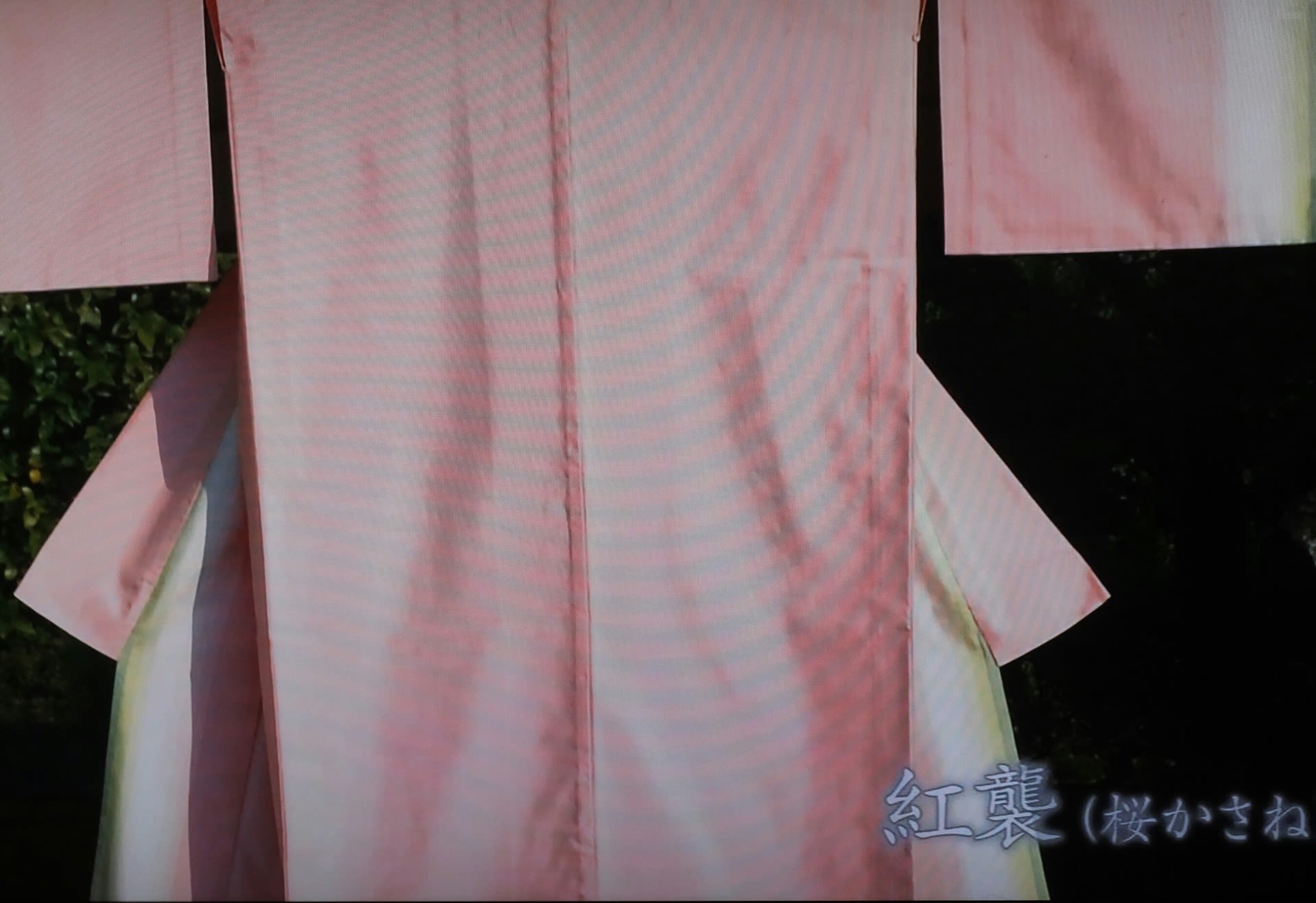

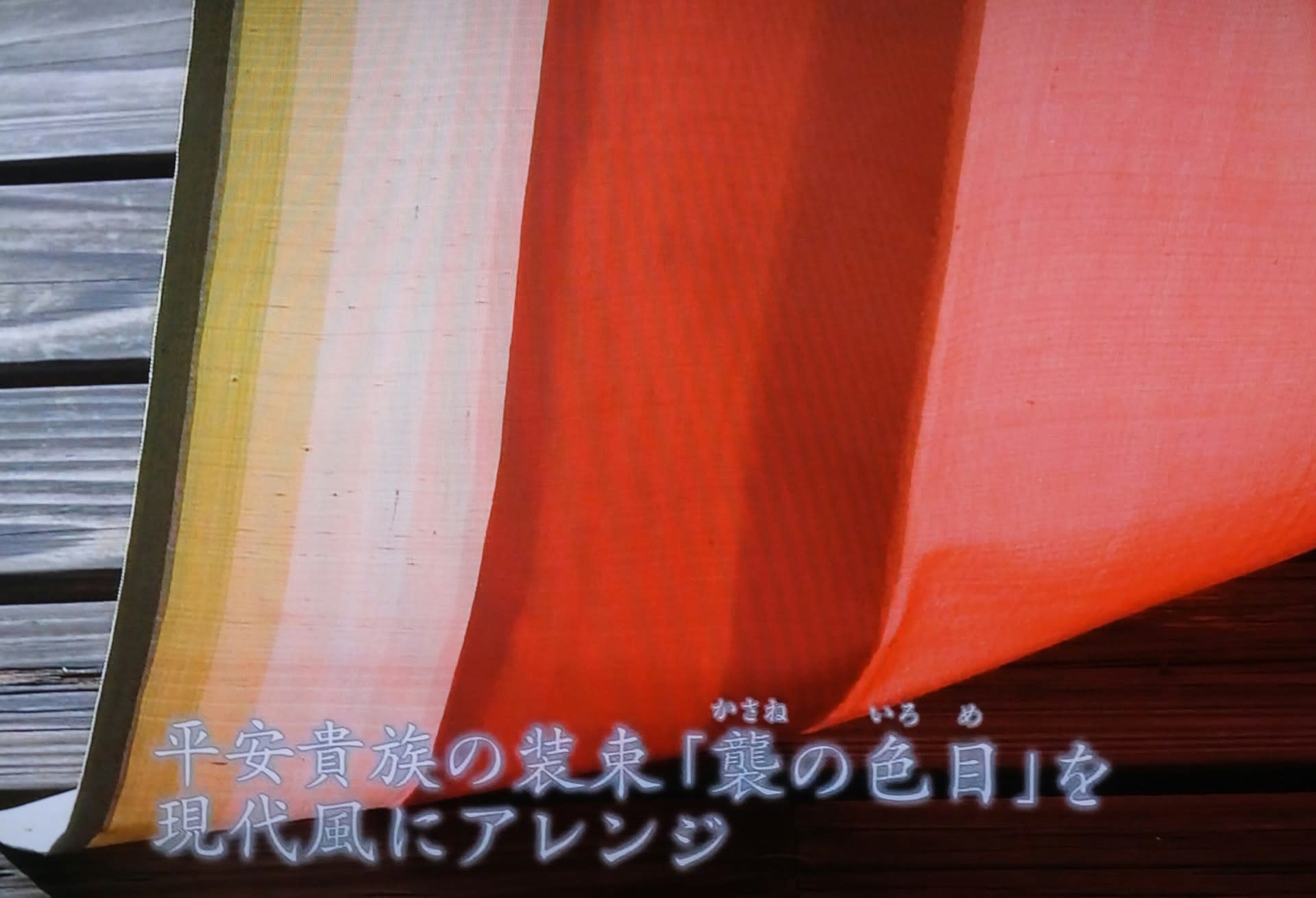

お寺の方が、桜、サツキ、冬の庭園もきれいだよと、写真を見せていただきました。

その写真です。