今回の日曜美術館は、『 野の花のように描き続ける ~画家・宮芳平~』 です。

いま、一人の無名の画家の絵が、人々の多くの共感を呼んでいます。

その画家は、長野の高校で美術を教えながら、 生涯で数千枚に及ぶ油絵を残した宮芳平(みや・よしへい 1893~1971)。

生誕120年を記念して去年から始まった初めての大規模な回顧展が全国を巡回しています。

すると「澄 んだ魂から生まれたような絵」、「自然、植物への愛情の深さを感じた」、「これまででいちばん 心にしみる絵画」といった感動の声が無数に寄せられ、都内で開かれた展覧会をアートシーン で紹介すると、「作品をじっくり見たい」、「画家のことが知りたい」といった声が番組宛にも 届いたそうです。

宮が描いたのは、鮮やかな色と抽象的な形がおりなす長野の自然風景です。

優しさに満ちた母子の肖像。

そして深い精神性を感じさせる、聖書を題材にした聖地巡礼のシリーズなどが、番組で紹介されました。

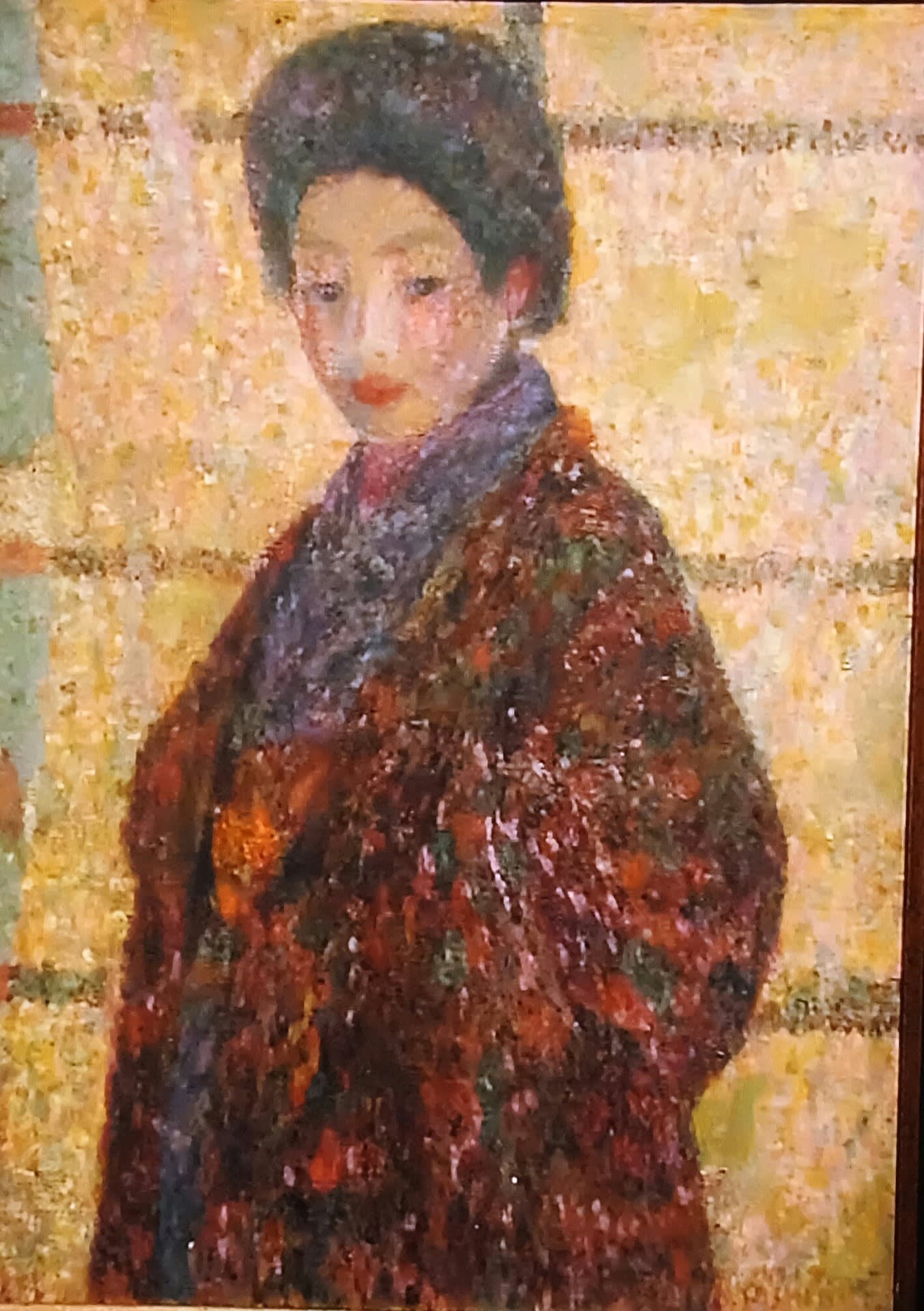

「椿」1914

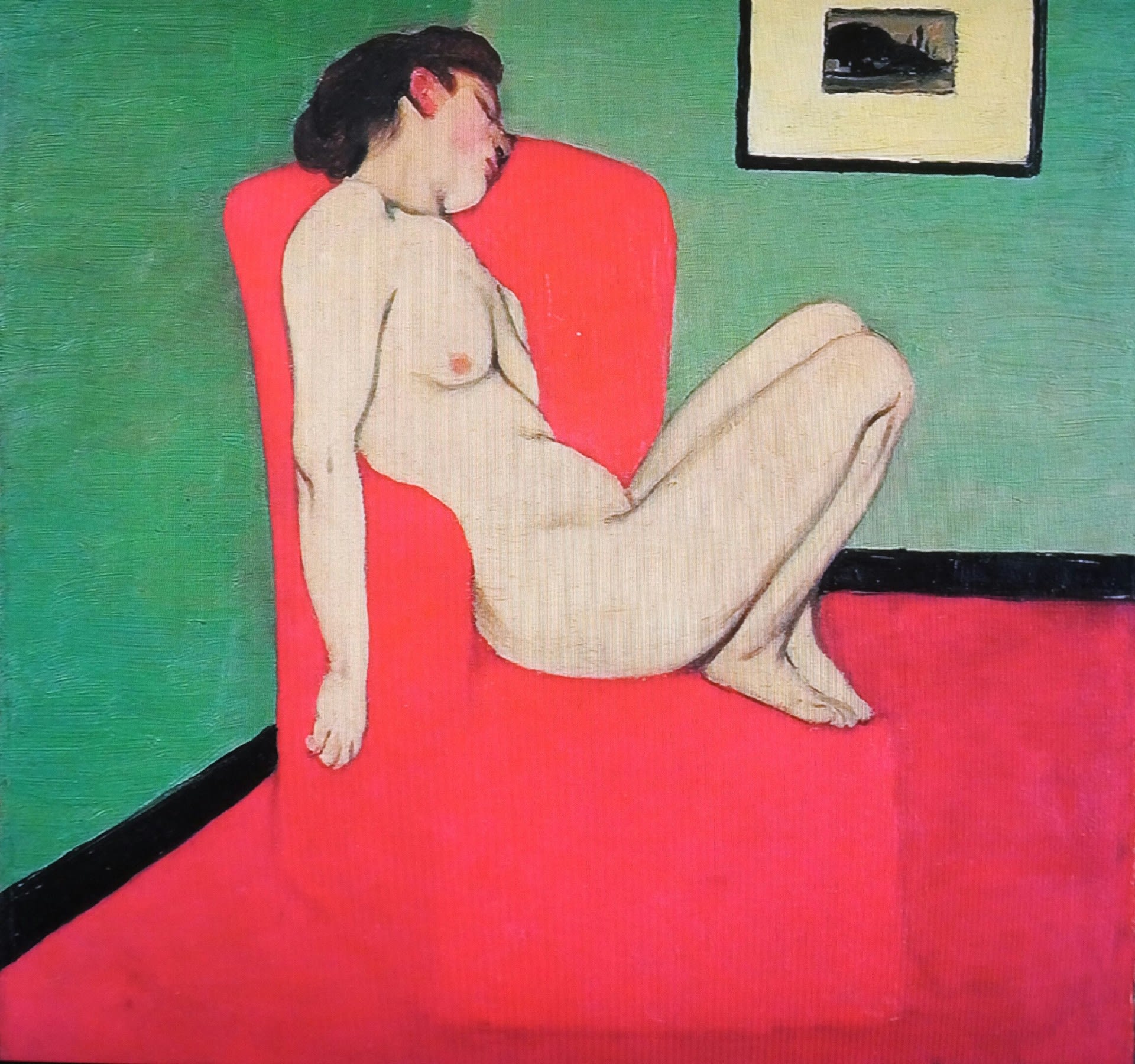

点描画です。薄暗い部屋に中で赤いドレスを着た女性がソファーに腰を下ろしています。

宮芳平は新潟の呉服屋に生まれます。8人兄弟の末っ子。

高校卒業後、家族の反対を押しきって画家を志し、東京美術学校に入学します。

「カーテンに」1914

二十歳の頃の作品、明るい色使いで印象派風に描いた作品

博覧会で初入賞します。

その矢先、芳平を支えてくれた郷里の父親が亡くなります。

「自画像」1914

父親の通夜に描いた自画像です。

どこか虚ろな目が未来への不安を表しているようです。

宮芳平は、政府公募、文展への出品決意します。

仕送りが途絶え、返す宛のない借金をして絵の具を買い、大作に挑みます。

それが、「椿」です。

しかし、結果は落選です。

納得のいかない宮は、突然、文豪森鴎外を訪ねるのです。

鴎外は文展の審査委員長をつとめていたのです。

鴎外は書斎に招きいれます。

その時のことを、鴎外は『天寵』という短編小説に書いています。

M君

あの絵は、顔料、額縁に持っていただけの金を掛け、

費やされるだけの時間を費やし、

嘗められるだけの辛苦を嘗めてしあげた。

ほとんど自分の運命は懸けて

あの画にあると云っても好い。

そこでせめてもの心遣りに、

あの画のどこが格に合わぬか、

聞かせてもらいたい、、、

鴎外

私はすこしも君の画を嫌う念を有していない。

君の画には公衆の好みにおもねった跡もなく、

また大家の意を迎えた跡もない。

これは君が何を能くするかという問題である。

鴎外は知り合いの文化人の名刺を宮にわたし、積極的に会うことをすすめ、見識を広めるよう、アドバイスした。

「歌」1915

鴎外が購入し、生涯自宅に飾った絵です。

咲き誇る椿の下で男女が顔を寄せ会っています。

優しい絵ですね。

「茜さす山」1937

夕焼けに染まる信州の山。

それまで、自己の内面を見つめていた宮の絵は、30歳を過ぎると大きく変化します。

25歳のとき、宮は恋人エンと結婚します。

しかし、絵は全く売れません。

そんなとき、知人から、長野の高校で美術の教員にならないかと声をかけられます。

29歳で長野県諏訪に移り住みます。

非常勤で、3つの高校の掛け持ちをして美術を教えます。

その合間に描いた絵です。

「諏訪風景」1925

生徒とストーブを囲んでいる写真

「雪後」1956

澄みきった青空の下、雪解けを始めた山

大胆な筆遣いです。

「けしの花」1965

「花園に花満つる」1956

73歳、1966年 家族などから援助を受け、ヨーロッパ・中近東を巡る旅に出ます。

若いときからひかれていた、聖書の教えを実感するためです。

聖書巡礼シリーズ

14枚の作品を書き上げます。

「ゴルゴダ」1970

十字架にかけられたイエス・キリスト

「逃避」1970

迫害から逃れようとするイスラエルの民

罪を改心し、イエスの死を見とどけた

「マグダラのマリアの悲しみ」1970

肺病を患いながら、8人の子供を産み育てた妻エンは、47歳の若さで亡くなります。この絵は、妻への懺悔です。

「妻像」1933頃

教員になってからも貧しい日々、エンは宮を黙って支え続けます。

「妻」1941頃

どんなに貧しくても、好きな絵を描けるよう尽くして妻。

葬儀のとき、自らが描いた肖像画を遺影がわりに飾りました。

「エフタとその娘」1970

夕陽に浮かびあがる父と娘のシルエット

父のために、自らを神への捧げ物とする娘。

宮は罪深い父に自分自身を、娘に妻をかさねたのでしょうか。

「白い太陽」1970

亡くなる直前まで描き続けた作品

「黒い太陽(絶筆)」1967ー1971

体調を崩した宮は、この太陽に黒い絵の具を塗ったあと入院します。

末期ガンを宣告され、わずか半月後、帰らぬ人になりました。

みなさん、いかがでしたでしょうか。

私は、番組を見終わったとき、なぜか懐かしい光景が頭を過りました。

私は、高校生のとき、一時期美術部に在籍していました。

その時の美術部の絵の具の匂い、部員たちが一生懸命スケッチし、キャンバスに向かっている光景です。