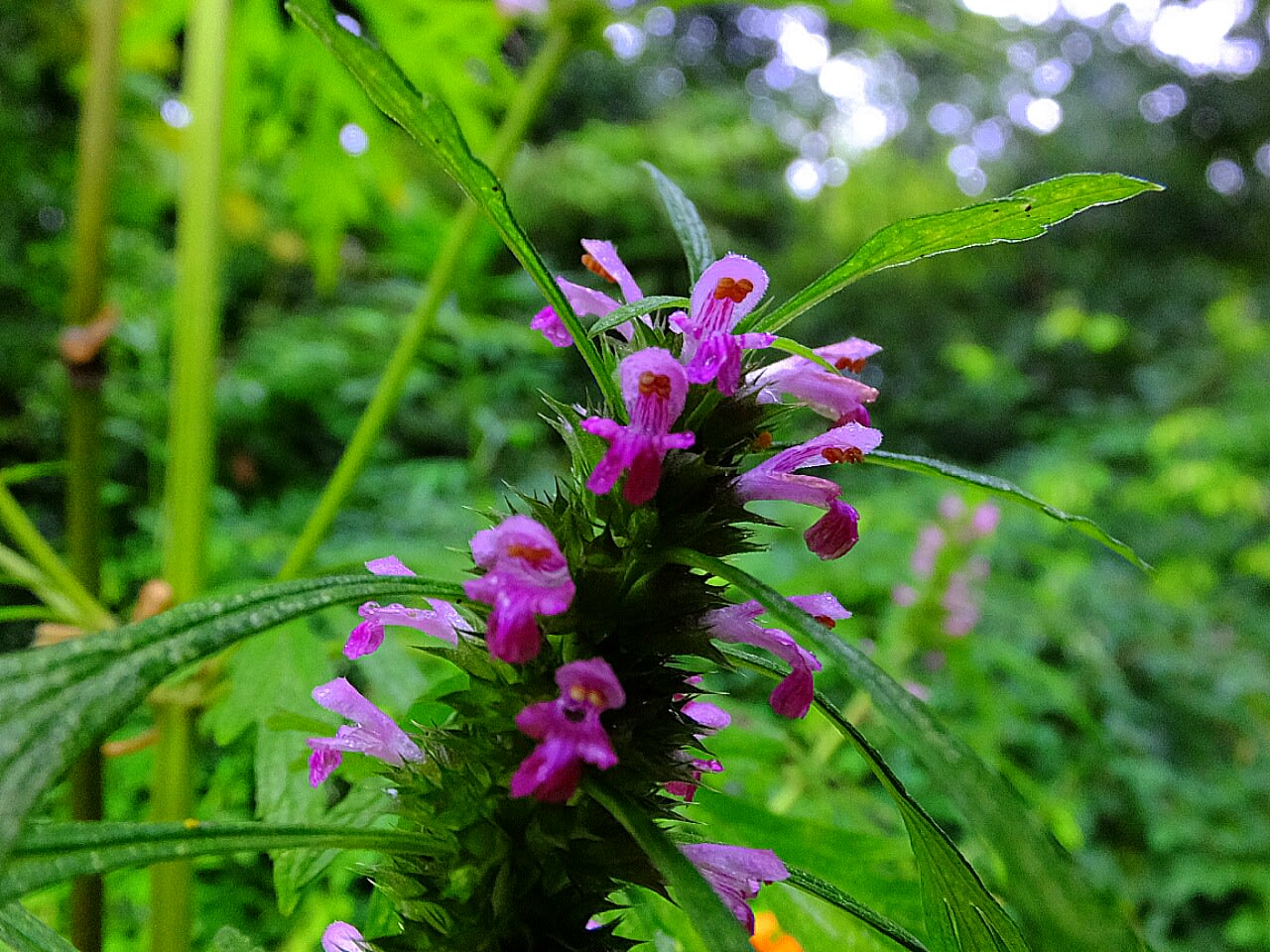

今年も植物園温室のアフリカバオバブが開花し、今朝行ってきました。

この木は熱帯アフリカマダカスカル原産です。

サン・テグジュペリの「星の王子さま」では星を破壊する巨木として紹介されています。

なおバオバブの花は夜に開花し昼には落花します。

それでこの期間特別に温室が朝7時半から8時半の1時間開けられます。

花は二輪です。

花は下向きに咲き、真っ白な花弁の中央から丸く房状の雄しべが下がっています。

夜行性のコウモリが花粉媒介を行うため、夜に開花します。

22時頃に満開になり、翌日昼には落花する一日花です。

明日には開花しそうなつぼみです。

私は7時半過ぎに撮影しましたが、温室の通常開園時間の10時過ぎには雄しべが黒ずみ落花直前になります。