獣脚類を中心とした恐竜イラストサイト

肉食の系譜

イベリア半島のスピノサウルス類(5)リオハヴェナトリクスはどこがスピノサウルス類なのか

ようやく本命まで来た。イベリア半島のスピノサウルス類はどれも断片的な化石であり、全身復元像を描くには無理がある。そこでそれらの標本はそれぞれ、何をもってスピノサウルス類と同定されるのか、を学ぶことを主眼として読んできたのである。

リオハヴェナトリクス・ラクストリスRiojavenatrix lacustrisは、前期白亜紀(バレミアン末期からアプチアン前期、エンシソ層群Enciso Group)にスペインのラ・リオハ州カメロス盆地に生息した基盤的なスピノサウルス類で、2024年に記載された。

リオハヴェナトリクスのホロタイプ標本は、ほとんど腰帯と後肢の骨のみである。つまりスピノサウルス類に特徴的な頭骨も歯も、前肢のカギ爪も背中の帆も一切ない。それでどうしてスピノサウルス類とわかるのだろうか。

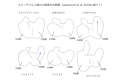

恥骨ブーツを遠位端からみると、リオハヴェナトリクスでは三角形をしており、これはイクチオヴェナトルやメガロサウルス類と似ている。イクチオヴェナトルでは側面が凹んでL字型に近いが、リオハヴェナトリクスではより三角形である。バリオニクス、スコミムス、スピノサウルス(FSAC-KK)の恥骨ブーツは全体に幅が狭い。バリオニクスとスコミムスでは側面が少し凹んでいるがスピノサウルスでは凹んでいない。基盤的なスピノサウルス類という結果は、このあたりが貢献しているだろう。

著者らがあげているもう一つの特徴は、大腿骨内側顆である。大腿骨の下端、つまり膝関節で脛骨と関節するところに、内側顆medial condyleと外側顆lateral condyleがある。大腿骨を遠位端から見たとき、メガロサウルス類や多くの獣脚類では内側顆が前後方向を向いている。それに対してバリオニクス、スコミムス、スピノサウルス(FSAC-KK)のようなスピノサウルス類では、内側顆が斜め(後内側)に傾いている。リオハヴェナトリクスの内側顆はやはり後内側に傾いているが、その程度は小さくメガロサウルス類と他のスピノサウルス類の中間程度にとどまっている。これはスペイン産の未命名の標本CMP-3b/211と最も似ている。この大腿骨内側顆の方向は、系統解析の結果のスピノサウルス類の共有派生形質として用いられている。

リオハヴェナトリクスの特徴には、上記の恥骨ブーツと大腿骨内側顆の他、距骨や踵骨の形質も含まれている。ほとんど完全な距骨が保存されており、距骨の上行突起の内側縁に稜があることと、距骨の上行突起の高さが距骨体の2倍以上あることは、リオハヴェナトリクスの固有派生形質かもしれないが、他のスピノサウルス類では距骨が知られていないためリオハヴェナトリクスの特徴ではなくスピノサウルス類に共通したものかもしれないという。

感想としては、やはり命名ラッシュ、あるいは新属新種インフレの感が否めない。イベリア半島にいたのはバリオニクスではなく、この5種類であるというが、これらは断片的で互いに重複した骨が少ない。アンガトゥラマとイリタトルのように比較できないために一応別の種類として扱うということであって、実際は5種類ではないのではないだろうか。例えばリオハヴェナトリクスとプロタトリティスでは、共通した要素は全くない。これら5種類の頭骨が見つかったら、どれもプロタトリティスの上顎骨の特徴とイベロスピヌスの歯骨の特徴をもっていたりしないのだろうか。そうなったらそれなりに修正されるということだろう。将来的には2種類くらいに統合されるのかもしれないが。

参考文献

Erik Isasmendi, Elena Cuesta, Ignacio Díaz-Martínez, Julio Company, Patxi Sáez-Benito, Luis I Viera, Angelica Torices, Xabier Pereda-Suberbiola (2024) Increasing the theropod record of Europe: a new basal spinosaurid from the Enciso Group of the Cameros Basin (La Rioja, Spain). Evolutionary implications and palaeobiodiversity. Zoological Journal of the Linnean Society, zlad193, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlad193

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

イベリア半島のスピノサウルス類(4)イベロスピヌス

一般的にスピノサウルス類は長く伸びた顎、がっしりした前肢、高い神経棘で特徴づけられる。スピノサウルス科と識別できる特徴は例えば、前上顎骨のロゼット(歯が円形に配列している)、外鼻孔が前上顎骨歯より後方にある、後方の頸椎と前方の胴椎に腹側のキールがある、中央と後方の胴椎の神経棘の基部に含気性がある、そして歯骨の4本の歯のロゼット、歯冠に条線があるなど多数の歯の特徴があげられる。また他の研究からは、中央と後方の胴椎にaccessory centrodiapophyseal lamina がある、胴椎の神経棘が少なくとも椎体の2倍の高さ、6-7 本の前上顎骨歯などがある。

イベロスピヌスは、前期白亜紀バレミアン(Papo Seco Formation)にポルトガルのセトゥバル県セジンブラSesimbraに生息したスピノサウルス類で、2022年に記載された。これは、元々は“ポルトガルのバリオニクス”であった。1999年にCarlos Natario氏が発見した化石標本ML1190は、Mateus et al. (2011) によって、エナメルの表面に垂直に近いしわがあり、1 mm あたり6-7個の鋸歯があり、稜縁の付近ではしわが45°の角度をなす、などの歯の特徴に基づいて、バリオニクス・ワルケリとされた。しかし恥骨の近位部の側面に隆起があるなど、バリオニクスとの違いも知られていた。その後2020年に追加の化石が発見され、新たに系統解析された結果、2022年に新属新種イベロスピヌス・ナタリオイIberospinus natarioi として記載された。

イベロスピヌスのホロタイプ標本ML1190 は追加された分を含めて、左の歯骨の前方部分、4本の歯を含む歯骨の断片、1本の分離した完全な歯、2本の分離した歯の断片、部分的な右の肩甲骨、1個の胴椎の椎体、2個の破損した胴椎の神経弓、4個の肋骨の断片、左の恥骨柄、右の恥骨、2個の部分的な踵骨、1個の足の末節骨、さまざまな保存状態の15個の尾椎からなる。

イベリア半島のスピノサウルス類の中では、歯骨もあるし保存が良い方ではあるが、こうして改めて見ると断片的なことに変わりない。

他のスピノサウルス類と区別できるイベロスピヌスの特徴は、1)歯骨のメッケル溝Meckelian sulcus にメッケル孔 Meckelian foramen が1つしかない(他のすべてのメガロサウロイドでは背側と腹側で2個のメッケル孔があるが、イベロスピヌスでは腹側しかない)、2)歯骨の腹側縁がまっすぐである(バリオニクスとスコミムスでは曲がっている)、3)中央から後方の尾椎のプレウロシール(側腔)の中に稜がある、4)肩甲骨の前縁がまっすぐである、など8つの形質からなる。

歯骨の前方部分をCTスキャン解析した結果、よく発達した神経血管網が観察された。またこの標本には12個の歯槽があるが保存の良いものは9個で、その多くに置換歯が観察された。特に一次置換歯だけでなく多くの歯槽に二次置換歯がみられたことはスピノサウルスと同様で、歯の交代が早いことを意味し、魚食への適応と関係している可能性が考えられた。

いくつかの骨についてはその形状を多変量解析(主成分分析)し、他のスピノサウルス類と比較している。分離した完全な歯の形状については、イベロスピヌスはバリオニクスの変異の範囲内に含まれており、またスコミムスの範囲内にもギリギリ含まれた。スピノサウルスの範囲からは外れていた。面白いことに他のイベリア半島のバリオニクス亜科とされる歯とは、大きく離れていたという。

足の末節骨の形状は、比較できる種類が限られるが、ディロフォサウルスやティランノティタンとは大きく異なり、スピノサウルス(FSAC-KK)と最も近かった。ただしイベロスピヌスの末節骨はスピノサウルスほど底面が平らではない。

最初の系統解析ではスピノサウルス類の中はほとんどポリトミーとなり、バリオニクスとスコミムスが姉妹群となっただけであった。3回目の解析で断片的なヴァリボナヴェナトリクスを除くと解像度がよくなり、スピノサウルス、イクチオヴェナトル、イリタトルがスピノサウルス亜科というべきクレードをなし、バリオニクスとスコミムスが”限定的なバリオニクス亜科”をなした。イベロスピヌスはどちらにも属さず両方と姉妹群となった。ということは最初バリオニクスと同定されたにも関わらず、バリオニクスとごく近縁とは限らないことになる。それも情報量が足りないからかもしれないが。

参考文献

Mateus O, Estraviz-Lopez D (2022) A new theropod dinosaur from the early cretaceous (Barremian) of Cabo Espichel, Portugal: Implications for spinosaurid evolution. PLoS ONE 17(2): e0262614. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262614

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

イベリア半島のスピノサウルス類(3)プロタトリティス

プロタトリティス・シンクトレンシスProtathlitis cinctorrensisは、前期白亜紀バレミアン(Arcillas de Morella Formation)にスペインのバレンシア州カステリョン県に生息した、バリオニクス亜科のスピノサウルス類で、2023年に記載された。

属名プロタトリティスはギリシャ語でチャンピオンの意で、欧州サッカー連盟のUEFAヨーロッパリーグにおける、スペインのサッカーチームであるビジャレアルCFの戦績に基づくという。種小名は発掘地シンクトレスCinctorresからきている。

化石は断片的で、ホロタイプは右の上顎骨の断片と5個の尾椎である。

プロタトリティスは1つの固有形質と、いくつかの形質の組み合わせにより他のスピノサウルス類と区別される。プロタトリティスの固有形質は、上顎骨の前眼窩窩の前端に亜円形の窪みがあることである。これは上顎骨の側面(唇側)と背側の写真で見えているが、円形に近い形かどうかよくわからない。形質の組み合わせは、尾椎の横突起に2つの窪みと1つのバットレスしかなく、後方を向いている、関節面の輪郭が明確に楕円形である、などの細かい尾椎の形質からなる。

プロタトリティスの上顎骨は、他のテタヌラ類と比べて大きいmedial shelf、後方に行くにつれて小さくなる歯槽のサイズ、円錐形の歯、枝分かれしたエナメルの文様をスピノサウルス類と共有している。

Sereno et al. (1998) はバリオニクス亜科とスピノサウルス亜科を区別する特徴をあげている。バリオニクス亜科はカーブした歯冠、細かい鋸歯、外鼻孔が上顎骨の歯列の前半に位置する、上顎骨歯の数の増加(スコミムスで22)を示す。一方スピノサウルス亜科は歯冠がわずかにカーブするかまっすぐで、鋸歯がなく、外鼻孔はさらに後退し、上顎骨歯の数はより少ない(スピノサウルスで12)。

プロタトリティスの上顎骨は、上顎骨歯の数の増加(16)、カーブした歯冠、細かい鋸歯があることから、バリオニクス亜科に属すると考えられる。バリオニクス亜科のバリオニクス、スコミムス、ケラトスコプス、イベロスピヌスのうち、上顎骨はバリオニクスとスコミムスでのみ知られている。プロタトリティスの上顎骨は、前眼窩窩の前端に亜円形の窪みがある点で、スコミムスとは異なる。バリオニクスではこの部分は保存されていない。ということはバリオニクスにも窪みがある可能性はあるということか。

系統解析の結果、プロタトリティスはバリオニクス亜科の中で最も基盤的な位置にきた。スペインの同じArcillas de Morella Formationからは、スピノサウルス亜科のヴァリボナヴェナトリクスが発見されていることから、前期白亜紀バレミアンのイベリア半島はこれらの多様なスピノサウルス類の故郷であり、その後スピノサウルス類はアフリカやアジアに分布を広げたと考えられる。ヨーロッパ西部ではバリオニクス亜科が優勢であり、アフリカではスピノサウルス亜科が優勢になったのではないかという。

参考文献

Santos-Cubedo, A., de Santisteban, C., Poza, B. et al. A new spinosaurid dinosaur species from the Early Cretaceous of Cinctorres (Spain). Sci Rep 13, 6471 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-33418-2

*少し加筆してシリーズに収録しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

イベリア半島のスピノサウルス類(2)ヴァリボナヴェナトリクスはどこがスピノサウルス類なのか

ヴァリボナヴェナトリクスVallibonavenatrix cani は、前期白亜紀バレミアン(Arcillas de Morella Formation)にスペインのバレンシア州カステリョン県Castellónに生息したスピノサウルス類で、2020年に記載された。西ヨーロッパの他のスピノサウルス類がすべてバリオニクス亜科とされるのに対して、ヴァリボナヴェナトリクスは系統解析の結果スピノサウルス亜科となったことから、スピノサウルス類の初期進化に関連して注目される種類である。しかしその後のスピノサウルス類の研究では必ずしもスピノサウルス亜科とはいえず、系統的位置は不安定であるという結果も報告されている。

ヴァリボナヴェナトリクスのホロタイプ標本は中軸骨格と腰帯で、頸椎、胴椎、ほとんど完全な仙椎、尾椎、部分的な肋骨、不完全な血道弓、腸骨、座骨、恥骨らしい断片からなる。要するに、頭骨も前肢も後肢も全くないので、全身復元はあきらめた方がよい。ネット上にはスピノサウルス亜科というところを強調してか、背中に高めの帆をつけた絵もある。しかしこのような断片的な標本で、外見に特徴が表現できるかのようなイラストを描くのはやや気が引ける。

腰のあたりに帆をつけたイラストの根拠はおそらく、胴椎または仙椎の神経棘とされる2つの断片である。このうち1つは末端が広がった台形をしており、イクチオヴェナトルの神経棘に似ているという。仙椎の上に高い神経棘があった可能性があるというわけである。

系統解析の結果、スピノサウルス類は“スピノサウルス亜科”と“バリオニクス亜科”の2つに分かれ、ヴァリボナヴェナトリクスはスピノサウルス、イリタトル、イクチオヴェナトルとともにスピノサウルス亜科に含まれた。一方バリオニクス亜科にはバリオニクス、スコミムス、シギルマッササウルスが含まれた。

ヴァリボナヴェナトリクスがスピノサウルス類と共有する形質は、最後部の頸椎と最前部の胴椎によく発達した腹側のキールがある、中央の胴椎の神経棘の基部に含気性がある、中央の胴椎にaccessory centrodiapophyseal lamina がある、である。

ヴァリボナヴェナトリクスでは座骨と腸骨の関節面にpeg and socket 構造があり、この特徴はイクチオヴェナトルと共通しており、バリオニクス、スコミムスや多くの獣脚類にはみられない。イクチオヴェナトルと似ていることで、スピノサウルス亜科に近づいたのかもしれない。ただし、このpeg and socket 構造はカルカロドントサウルス類にもみられるという点がちょっと気がかりである。全体としては胴椎の形質が重要なようである。

参考文献

Malafaia, E. et al. A new spinosaurid theropod (Dinosauria: Megalosauroidea) from the upper Barremian of Vallibona, Spain: Implications for spinosaurid diversity in the Early Cretaceous of the Iberian Peninsula. Cretac. Res. 106, 104221 (2020).

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

イベリア半島のスピノサウルス類(1)カマリラサウルスのどこがスピノサウルス類なのか

カマリラサウルスは、前期白亜紀バレミアン(Camarillas formation)に、スペイン東部アラゴン州テルエル県カマリリャス村Camarillas villageに生息した獣脚類で、Sánchez-Hernández and Benton (2014)によって記載された。このときは基盤的なケラトサウリアとされ、ジュラ紀のリムサウルスなどと後期白亜紀のアベリサウルス類などの間のギャップを埋める発見とされた。しかし化石は断片的で、歯の断片、いくつかの分離した椎骨、肋骨、後肢の骨からなり、ケラトサウリアとする根拠となる形質は仙椎が6個で完全に癒合しているなど、比較的少数であり後の研究者からは不十分という意見も出ていた。

その後タイの獣脚類研究者であるSamathiらは、前期白亜紀のタイ産スピノサウルス類を研究する過程で、それがスペインのカマリラサウルスと似ていることに気づいた。そこでSamathi, Sander & Chanthasit (2021)はタイ産スピノサウルス類を記載するとともに、カマリラサウルスの再検討を行い、それをスピノサウルス類として再記載した。

それではカマリラサウルスの断片的な化石のどこを見れば、スピノサウルス類とわかるのだろうか。

Samathi et al. (2021) はカマリラサウルスの標本のうち、歯の断片はほとんど情報が得られないとし、また頸椎は他の脊椎骨や後肢の骨と比べて小さすぎ、同一個体とは考えられないとして除外している。そしてカマリラサウルスの尾椎や血道弓について、他のスピノサウルス類などと比較した結果、よく似ていることから暫定的にスピノサウルス類と結論している。

カマリラサウルスの後方の尾椎は、スコミムス、タイ産スピノサウルス類(Phuwiang spinosaurid B)、およびポルトガルの“バリオニクス”と似ている。それらでは例えば、神経棘が棹状でL字型をしており、椎体の後半部の上にあり、後方に傾いている。神経棘の前方に小さな突起がある。また前関節突起は前背方を向いており、椎体の前縁を越えて突出してはいない。

カマリラサウルスの血道弓は、大きな血道孔haemal canal をもつ点で、スコミムス、バリオニクス、タイ産スピノサウルス類(Khok Kruat spinosaurid)、スピノサウルス、イクチオヴェナトルと似ている。一方マジュンガサウルス、ケラトサウルス、カルノタウルスのようなケラトサウリアでは、血道孔は小さい。

またカマリラサウルスの血道弓には、前面と後面にはっきりした縦の溝longitudinal grooveがある。このような溝は、スコミムス、バリオニクス、Khok Kruat spinosaurid、イクチオヴェナトルにもみられる。この溝は獣脚類に広く分布しているかもしれないが、カマリラサウルスの溝は、少なくともカルノタウルス、マジュンガサウルス、ケラトサウルスのようなケラトサウリアと異なり、溝と稜がより顕著に発達している。

さらにマジュンガサウルスやケラトサウルスの血道弓には前方突起anterior process があるが、カマリラサウルスとスピノサウルス類にはない。この前方突起がないことは、スピノサウルス類の特徴とされている。

最初の記載でカマリラサウルスの固有派生形質とされた、脛骨の近位部が非常に幅広いという形質や、脛骨の断面がg字形という形質も、程度の差はあるがスコミムスやスピノサウルスにみられるという。

参考文献

Sánchez-Hernández, B. and Benton, M.J. (2014). Filling the ceratosaur gap: A new ceratosaurian theropod from the Early Cretaceous of Spain. Acta Palaeontologica Polonica 59 (3): 581–600.

Samathi, A., Sander, P. M. & Chanthasit, P. (2021) A spinosaurid from Thailand (Sao Khua Formation, Early Cretaceous) and a reassessment of Camarillasaurus cirugedae from the Early Cretaceous of Spain. Hist. Biol. 33, 3480–3494 (2021).

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ティラノサウルス・マクラエーンシスとシエラケラトプス

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ケラトサウルス・ナシコルニス

ケラトサウルスのホロタイプ標本USNM 4735は、スミソニアンの国立自然史博物館に長年、展示されていたが、改装工事のため取り外され、再クリーニングが進められた。その機会にCarrano & Choiniere (2016)は、ケラトサウルスの前肢の骨格について研究し、アベリサウルス類などケラトサウリアの前肢の退化との関連についても考察した。ホロタイプ標本では左の前腕と手がよく保存されている。ただし指骨は完全ではないので、正確な指骨の数はわからない。

ケラトサウルスの前肢は関節状態で堆積したと考えられるが、手根骨は保存されていない。前腕(橈骨、尺骨)と手(中手骨、指骨)の間に隙間があるので、軟骨性の手根骨が1,2個あったと考えられている。橈骨・尺骨はディロフォサウルスやエオアベリサウルスと似ている。また中手骨もディロフォサウルス、ベルベロサウルス、エオアベリサウルスと似ており、特殊化したリムサウルスとは似ていない。中手骨はI~IVの4個とも保存されており、中央のII, III が大きくI, IVは小さい。指骨はII, III, IV に1個ずつ保存されている。第I指の指骨は保存されていないが、中手骨の関節面から指骨があったとわかる。第II, III指にはII-1, III-1が保存されており、関節面があることから短いが機能的な指があったと考えられる。第IV指には1個だけ小塊状の指骨があるが、半球状の関節面があることから、あと1個指骨があったことが示唆される。痕跡的ながら2個あったということである。

ケラトサウリアの中の系統関係は、研究者の間で一致していない。ケラトサウリアにはケラトサウルス科、エラフロサウルス科、ノアサウルス科、アベリサウルス科というべき系統があり、伝統的にはケラトサウルス科が基盤的で、ノアサウルス科とアベリサウルス科が互いに近縁で合わせてアベリサウルス上科Abelisauroideaをなす、と考えられてきた。

Wang et al. (2017) はリムサウルスの個体発生の論文で、ケラトサウリアの大規模な系統解析を行った結果、まずエラフロサウルス類を含むノアサウルス類と大型のケラトサウルス科やアベリサウルス科を含むグループに分かれるという系統関係を得た。つまりケラトサウルス科とアベリサウルス科はより近縁となった。

Delcourt (2018)はケラトサウリアの短い総説の中で、Wang et al. (2017)の系統解析を採用し、ケラトサウルス科とアベリサウルス科を合わせたクレードをエトリガンサウリアEtrigansauria と命名した。ここではケラトサウルス科にエオアベリサウルス、ケラトサウルス、ゲニオデクテスが含まれている。

しかしその後もアルゼンチンのアベリサウルス類の研究者は、伝統的な系統関係を変えておらず、Wang et al. (2017) やDelcourt (2018)の考えが定着しているわけでもなさそうである。

参考文献

Matthew T. Carrano & Jonah Choiniere (2016) New information on the forearm and manus of Ceratosaurus nasicornis Marsh, 1884 (Dinosauria, Theropoda), with implications for theropod forelimb evolution, Journal of Vertebrate Paleontology, 36:2, e1054497, DOI: 10.1080/02724634.2015.1054497

Rafael Delcourt (2018) Ceratosaur palaeobiology: new insights on evolution and ecology of the southern rulers. Scientific Reports (2018) 8: 9730 | DOI:10.1038/s41598-018-28154-x

Wang, S. et al. (2017) Extreme Ontogenetic Changes in a Ceratosaurian Theropod. Curr. Biol. 27, 144–148.

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )