獣脚類を中心とした恐竜イラストサイト

肉食の系譜

南半球のティラノサウロイド:サンタナラプトルとティミムス

大きい画像

ティラノサウルス上科の動物(ティラノサウロイド)の化石はほとんどが北半球(ローラシア)から見つかっているが、南半球のゴンドワナ地域からもティラノサウロイドかもしれない化石が発見されていた。ブラジルの白亜紀前期のサンタナ層Santana Formationから発見されたサンタナラプトルは、最初は小型のコエルロサウルス類とされたが、Holtz (2004) によりティラノサウルス類との類縁が示唆された。オーストラリアの白亜紀前期のユーメラリア層Eumeralla Formationからは、最初オルニトミモサウリアとされたティミムスや、ティラノサウロイドとされた左右の恥骨が見つかっている。

これらのブラジルやオーストラリア産の標本については、系統的位置が定まっていなかった。そこで、Delcourt and Grillo (2018)は、獣脚類全体、メガラプトル類を含むテタヌラ類、ティラノサウロイドの3通りのデータセットを用いて、サンタナラプトル、ティミムス、恥骨NMV P186046について系統解析を行った。

これらの化石は残念ながら、部分あるいは断片的な骨格である。サンタナラプトルは後肢、座骨、いくつかの尾椎であり、ティミムスは大腿骨のみ、NMV P186046は恥骨のみである。そのためもあって、北米のティラノサウルス類の専門家による総説などにはあまり取り上げられてこなかったのだろう。南半球の恐竜研究者にとっては、これらの標本の系統的位置を確立することが悲願だったのかもしれない。

最も有望なのはサンタナラプトルである。元々Novas et al. (2013) とPorfiri et al. (2014)の系統解析では、メガラプトル類がティラノサウルス上科に含まれるとされたが、このときサンタナラプトルはティラノサウルス上科に含まれた。その後の新しいメガラプトル類などの発見を受けた系統解析では、メガラプトル類はティラノサウルス上科から外れたが、それでもサンタナラプトルはティラノサウルス上科に含まれていた。

今回、Delcourt and Grillo (2018)の系統解析では、獣脚類全体のデータ、テタヌラ類のデータ、ティラノサウロイドに特化したデータのどれを用いても、サンタナラプトルはティラノサウルス上科に含まれた。3番目のティラノサウロイドのデータを用いた場合、サンタナラプトルはプロケラトサウルス科やディロングよりも派生的で、ストケソサウルス、エオティラヌス、シオングァンロンなどよりは基盤的な位置にきた。

サンタナラプトルは、距骨、座骨、大腿骨などの非常に細かい形質から、ティラノサウルス上科に含まれるとされている。例えば、大腿骨頭において大転子と小転子がほぼ同じ高さまで伸びている、大腿骨遠位端の前面に浅い伸筋溝が拡がっている、などである。

一方ティミムスは、獣脚類全体のデータとティラノサウロイドのデータを用いた場合にはティラノサウルス上科に含まれたが、2番目のテタヌラ類のデータを用いた場合はティラノサウルス上科の外に出てしまった。そのためティラノサウロイドの可能性が最も高いと考えられるが、それを確認するには追加の標本が必要であるとしている。

ティラノサウロイドのデータを用いた場合には、ティミムスもサンタナラプトルと同様に、ディロングとストケソサウルスなどの間にきた。

これらの系統解析の結果から、著者らはティラノサウルス上科のうち、プロケラトサウルス科以外、つまりほぼディロング以上の大部分のティラノサウロイドが含まれるクレードをパンティラノサウリアPantyrannosauriaと名付けた。パンティラノサウリアにはアジアのディロングやシオングァンロン、ヨーロッパのアヴィアティラニス、ジュラティラント、エオティラヌス、北アメリカのストケソサウルスの他に、南アメリカのサンタナラプトル、オーストラリアのティミムスが含まれることになる。つまりティラノサウロイドは従来考えられていたよりも広く、世界中に分布していたとしている。

一方、ドリプトサウルス以上の、いわゆるティラノサウルス科を含むよくまとまったクレードはエウティラノサウリアEutyrannosauriaと名付けられた。エウティラノサウリアは北アメリカとアジアで発展したとしている。

また地質年代や古生物地理と考え合わせると、パンティラノサウリアはジュラ紀中期の後半(バジョシアンからカロヴィアン)にはゴンドワナ地域を含む世界中に分布していたと考えられる。そしてジュラ紀後期にはパンティラノサウリアの中の各系統が確立していたと思われる。著者らは、将来的にはアフリカや南極からもティラノサウロイドの化石が発見される可能性もあると、考えているようだ。

感想としては、やはり南半球の標本はどれも断片的なことが気になる。せめて頭骨を含む部分骨格でもあれば研究が進むのだろう。現在は知られていないコエルロサウルス類の系統というものも、当然いくつもあっただろう。初期のティラノサウロイドは原始的なコエルロサウルス類であることを考えると、後肢や腰帯がティラノサウロイドと似ている別の系統があっても不思議ではないのではないか。

アルゼンチンでのメガラプトル類などの相次ぐ発見を受けて、何度も系統解析がされているが、メガラプトル類はティラノサウロイドではないが、基盤的なコエルロサウルス類という結果が多いようである。今回の研究でもそうなっている。つまり、アロサウルス上科のカルカロドントサウリアのネオヴェナトル科ではない。今後、ネオヴェナトル科がどうなっていくのかも楽しみである。

参考文献

Delcourt, R. and Grillo, O. N. (2018) Tyrannosauroids from the Southern Hemisphere: Implications for biogeography, evolution, and taxonomy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.09.003

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

スピノサウルスは沈まない、浮いても不安定、重心は腰に近い (3)

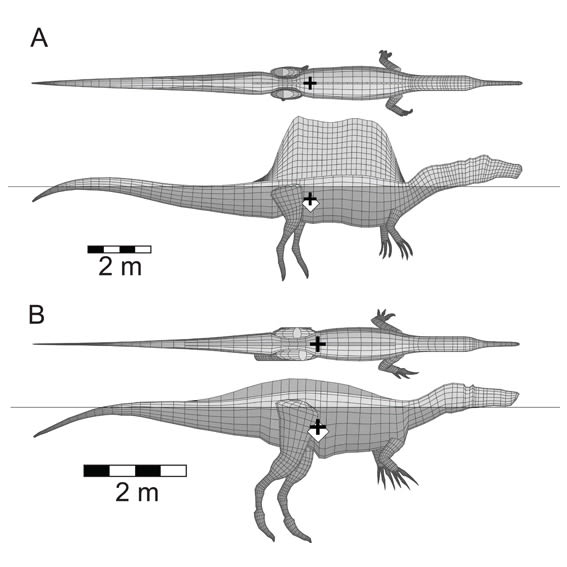

Copyright 2018 Henderson

浮いてもすぐ横倒しに

Henderson (2018)は、アリゲーターとスピノサウルスについて、それぞれ胴の重心近くの断面モデルを作成した。アリゲーターの胴の断面モデルは円に近い形に、スピノサウルスの胴の断面モデルは縦に長い楕円形になった。

著者はこれらのモデルについて、重心(CM, center of mass)、浮心(浮力中心)(CB, center of buoyancy)、メタセンタ高さ(MC, metacentric height)を計算した。メタセンタ高さとは造船学、船舶工学の用語で難しいが、安定性に関する概念のようだ。水中に浮かんでいる物体について、メタセンタ高さMCが下にあり、重心CMが上にあるのは不安定な状態であるという。

アリゲーターの胴の断面モデルでは、CM 、CB 、MCの3つがほとんど一致しており、これは安定な状態である。一方でスピノサウルスの胴の断面モデルでは、CMがMCよりも22 cm上方にあり、明らかに不安定な状態であるという。

さらに側面方向の安定性をテストするため、Henderson (2018)はそれぞれの断面モデルを20°傾けて、重力と浮力が平衡に達するまで動き続けるシミュレーションを行った。するとアリゲーターの胴の断面モデルは、徐々に傾きが回復し、最終的には元の上端(背中)が上にくる位置で安定に達した。ところが、スピノサウルスの胴の断面モデルは20°傾けられるとそのまま横に倒れてしまい、回復することなくその状態で平衡に達してしまった。このあたりは直観的には誰でも思うことであるが、実際にモデル化して重力と浮力を計算し、結果を視覚的に見せるところが重要なのだろう。工学系の人にはそれほど難しくはないのだろうが、このくらいやらないと論文のデータとして示せないということだろう。

このことは、水に浮かんだスピノサウルスの胴体はちょっと力が加わると傾きやすく、姿勢を保つために絶えず四肢を動かしていなければならないことを示唆するといっている。これでは半水生生活に適しているとはいえないというわけである。

新復元について

Henderson (2018)は容赦なくIbrahim et al. (2014)の新復元にも突っ込み続ける。スピノサウルスの新復元は、複数個体の骨格をスケールを合わせて合成したものであり、特に後肢の骨格は、脊椎全体と同一個体のものではない。復元の過程で誤りがあれば、胴体と後肢の比率などに大きく影響するだろうという。後肢の重量の体重に対する比率をグラフにプロットし、スピノサウルスの新復元の後肢の小ささは、他の5種の獣脚類とはかけ離れていることを示している。

また現生の半水生のワニは、祖先の陸上性のワニ類に比べて短い四肢を持っているが、この場合後肢だけでなく、前肢も短くなっている。これは水中を泳ぐ際の抵抗を減らすとともに、推進力として中軸の胴体の筋肉系の優位性を示している。スピノサウルスの新復元の後肢の縮小が、水中生活への適応を表すとすれば、ワニ類のように前肢も小さくなってよさそうなものである。しかし新復元では前肢は地上に届くほどの長さとなっている。前肢の骨は由来がバラバラであり、一部の骨は新しい標本と共に見つかっているが、他の骨のスケールをどのように合わせたのか明確でないといっている。つまり、暗に不自然ではないか、四足歩行のイメージありきで合わせたのではないかといっているのである。

Henderson (2018)は、スピノサウルスが大部分の時間を水中で過ごすほど水中生活に適応していたことを疑問視しているが、バリオニクスなどと同様に水辺に生息し、浅瀬に入るなどして魚を捕食していたことは否定していない。Ibrahim et al. (2014) の半水生説ではなく、他のスピノサウルス類と同じような水辺の生活をしていたという、もっと保守的な考えが依然として有力な可能性の一つであると締めくくっている。

ちなみに、スピノサウルスは水に浮くが、他の獣脚類と比べて特別なことは何もない、というくだりで軽いデジャヴを覚えた。吻部の神経血管網もそうであった。

基本的にコンピューター上の3次元モデルでの検証であるし、多くの仮定を重ねているので、本当にその設定で妥当なのか不安になるところはある。鳥類と同様の気嚢系があると設定して計算すれば、それは密度は小さくなるだろうし沈まないと出るだろう、という意見もあるだろう。

しかしIbrahim et al. (2014) の半水生説の問題点についていろいろと突っ込んでいるので、恐竜ファンの興味を引く大変面白い研究である。あのダックスフント型四足歩行を否定するまでには至らないとしても、二足歩行の復活を待ち望む一部の(少なからぬ)恐竜ファンにとって、希望の光は失われていないかもしれない。

了

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

スピノサウルスは沈まない、浮いても不安定、重心は腰に近い (2)

Copyright 2018 Henderson スピノサウルス類の3次元モデルを水に浮かべたところ

沈まないこと

Hendersonの過去の研究によると、アリゲーターは肺の空気の40-50%を排出すれば、沈むことができるという。一方、気嚢系をもつ獣脚類は沈めない可能性がある。スピノサウルスのモデルの体密度は833 g/lで、肺の空気を75%排出したとしても885 g/lとなる。これは水の密度1000 g/lよりも小さいので、依然としてスピノサウルスは浮いてしまうことになる。

現生の半水生の鳥類や爬虫類、たとえばペンギン、アビ、ウ、ウミヘビ、ウミイグアナ、ワニなどは皆、水中に潜って獲物の追跡などを行う能力をもっている。カワウソやカワネズミなどの半水生哺乳類も同様である。これらの動物にとって、完全に水中に潜れないことは大きな障害となると考えられる。スピノサウルスが水中に潜れないとすれば、水生の獲物を捕食する能力が大きく制限されることになり、スピノサウルスが半水生生活によく適応していたというIbrahim et al. (2014) の考えと矛盾する。

これらの獣脚類で、気嚢系の発達の程度が現生鳥類と同じと考えるのが過大なのかもしれない。Henderson (2018) は気嚢系がなかった場合についても検討している。この場合、中軸の胴体は均一で1000 g/lと設定し、四肢と帆はそのままで、肺もそのままとした。このモデルでは体密度は918 g/lとなり、肺の空気を75%排出すると986 g/lとなった。これでも水の密度1000 g/lよりも小さいので沈むことはできないと述べている。

Henderson (2018)の論調はこのように、密度が水よりも小さい=沈めない=潜れないといっているようにみえるが、このあたりには少し疑問がある。

ペンギンには他の鳥類にあるような気嚢系がなく、骨の密度が高くなっているという。コウテイペンギンのモデルの体密度は968 g/lで、肺の空気を90%排出すると989 g/lとなり水(ここでは海水)よりは小さい。しかし実際にはペンギンは、潜る前に息を吸い込むという。ペンギンはヒレ状の翼と強力な胸筋で、浮力を克服して水中に潜ることができるとある。ここで列挙された半水生の鳥類や爬虫類が、それぞれどうやって潜水しているのか、説明がない。実際に肺の空気を吐き出すことで比重を変えているのだろうか。特にもともと気嚢系をもっている鳥類が、どのように潜水しているのかについて、もっと説明がほしいところである。鳥類の生理学として研究されていそうな気がする。つまり、体密度が水の密度1000 g/lよりも小さいイコール潜水できない、ではないような気がする。

全体の論調としては、ワニの952 g/lやペンギンの968 g/lはぎりぎり浮いているレベルで、姿勢や運動によって容易に調節できるが、スピノサウルスの833 g/lは軽すぎて、潜ることが困難だろうということだろう。それは理解できる。半水生説の立場に立てば、スコミムスまでは気嚢系があったがスピノサウルスでは急激に退化していたという証拠があれば、なんとか潜れたかもしれない。

獣脚類の気嚢系が、鳥類と同じ程度で15%引きというのがどうかと思ったが、重心を計算するとちょうどいい位置にくるわけだから、それほど過剰な見積もりではないということだろう。二足歩行するために前半身をそのくらい軽量化しているわけである。そうすると、比重は小さくならざるを得ない。スピノサウルスについても、特別な根拠がない限り、他の獣脚類と同様と考えるのが基本ということだろう。

つづくかな

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

スピノサウルスは沈まない、浮いても不安定、重心は腰に近い (1)

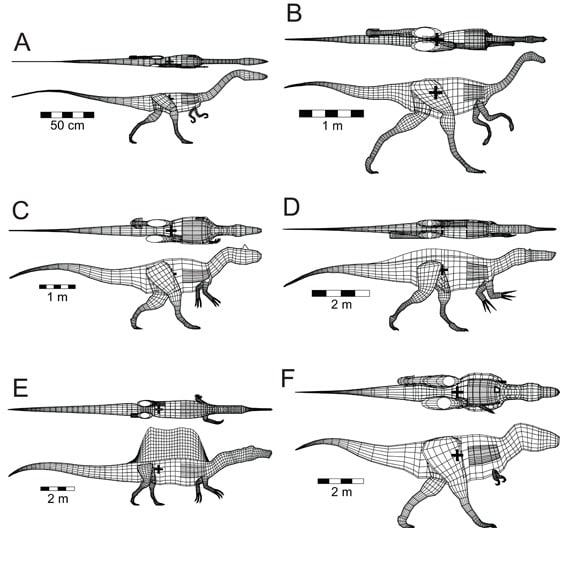

Copyright 2018 Henderson

大きい画像

謎の恐竜スピノサウルスの研究は、まだまだ話題が尽きないという感じである。

Ibrahim et al. (2014) の半水生適応説、つまりスピノサウルスは四足歩行で大部分の時間を水中で過ごす半水生生活を送っていたという考えに対して、ロイヤルティレル古生物学博物館のHenderson (2018) は大きな疑問を呈する論文を報告した。これは、半水生適応説について誰もが疑問に思う点を、モデルを使って定量的に表現したような研究である。あの帆ではどうみても水中を泳ぐのに邪魔ではないのか、とは恐竜ファンの誰もが思っただろう。

Henderson (2018)はいくつかの問題点について検証するため、体の部位ごとの密度の違いや肺、気嚢系を考慮したスピノサウルスの3次元デジタルモデルを作成し、このモデルの浮遊に関する性質を、専用のソフトウェアを用いて解析した。比較のため、近縁のスコミムス(ここではバリオニクス)や他の獣脚類ティラノサウルス、アロサウルス、ストゥルティオミムス、コエロフィシスの3次元デジタルモデルも同様に作成した。さらにモデル化の妥当性を検証するため、アリゲーターとコウテイペンギンのモデルも作成し、比較している。

スピノサウルスの3次元モデルは、Ibrahim et al. (2014)のFig. S3の新復元図からそのままとってコンピューター上で立体化している。他の獣脚類はグレゴリー・ポールなどいくつかの復元図をもとに、肉付けして3次元化している。

Henderson (2018)は浮力や安定性などを計算するために、これらの3次元モデルの密度分布を考慮している。四肢を除いた中軸の胴体の組織密度は、基本的に水と同じ1,000 g/l と設定されたが、獣脚類の解剖学的特徴を反映して調整された。現生鳥類の体内の気嚢系は、中軸の胴体体積の約15%を占めることから、これを獣脚類のモデルに応用している。絶滅した獣脚類の骨格にも広範な含気性の証拠があり、鳥類と同じような気嚢系をもっていたと考えられることから、腰から前方の胴体の密度は15%引いて、850 g/lとした。つまり腰部、胴部、頸部の気嚢の分である。気嚢の相対的な割合はどの獣脚類も同じと想定している。頭骨にも含気性があり、鼻腔や口腔もあることから、頭部も同様に850 g/lとした。さらに、肺の分がある。現生爬虫類のデータに基づいて、どの獣脚類モデルも、肺の体積は中軸胴体体積の約9%と設定された。最後に四肢は、やや骨が多いということで1,050 gm/lと設定された。

スピノサウルスに特徴的な背中の帆については、特別な注意を払って細かく計算している。Ibrahim et al. (2014)の復元図から神経棘の輪郭をとり、側面の面積で骨と軟組織の比率を計算したり、皮膚の厚みを1 cmと仮定するなどいろいろ計算した結果、帆の総重量は335 kgと推定され、これは 中軸胴体重量の7.5%を占めると算出された。

重心の位置

6種の獣脚類の3次元モデルで重心の位置を計算したところ、どの獣脚類でも重心は腰関節の少し前方にきた。これは二足歩行するときの後肢の範囲内に収まっているので、安定して歩行できる位置である。これはスピノサウルスにも当てはまった。重心の位置はスピノサウルスでもスコミムスとほとんど変わらず、腰の少し前方になった。

つまりスピノサウルスの新復元では、重心は胴の中央付近にくるというIbrahim et al. (2014)の結果と異なり、今回の研究では重心はもっと腰関節に近い位置になった。このことからスピノサウルスは後肢が短いけれども、陸上を歩行できたことが示唆されるとHenderson (2018)はいっている。

ただ筆者の感想としては、前後方向の重心の位置としてはそうかもしれないが、新復元のきゃしゃな後肢では、とてもスピノサウルスの巨体を支えられるようには思えないが。では四足歩行かというと、前肢は(ほとんど見つかっていないともいえるが)歩行に用いるようにはできていないので、それも疑問な気がする。実は後肢は別個体で、本当はもっと大きく、太く頑丈な後肢であれば納得がいく。

また背中の帆は重心を前方にずらすように働くようにみえるが、あまり影響がないのが意外である。気嚢系や肺の減量効果が大きいということかと思ったが、実はHenderson (2018)はそれについて検討していて、気嚢系や肺がなくても重心は腰関節の前方にくるという結果を載せている。ただしこの計算には背中の帆は含まれていないのはなぜなのか、よくわからない。この図をみると、新復元の尾が長いことが効いているように思える。

次にHenderson (2018)は、6種の獣脚類の3次元モデルをコンピューター上で水に浮かべてみた。その結果すべての獣脚類は、少し頸を上向きに曲げるなどすれば、頭部とくに鼻孔を水面上に出したまま、浮くことができた。多くの陸上動物が水面に浮いて泳ぐことができることを考えると、このことは不思議ではない。スピノサウルスもスコミムスも頭を出して浮くことができるが、陸生の獣脚類もみな同様であって、スピノサウルスに特別な点は何もなかった。なお、背中の帆は水面上に出ていることがわかった。

著者は、同様に作成したアリゲーターとコウテイペンギンの3次元モデルも水に浮かべて、それらが実際に野外で観察される水面上の休息姿勢とよく一致することを確認している。つまり水面下に沈む部分の割合などである。

つづく

参考文献

Henderson (2018) A buoyancy, balance and stability challenge to the hypothesis of a semi-aquatic Spinosaurus Stromer, 1915 (Dinosauria: Theropoda). PeerJ 6:e5409; DOI 10.7717/peerj.5409

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )