今日(3/12)は、昨日(3/11)以上に暖かです

気温は昨日と変わりませんが・・・?

建物自体が一気に温まったのか

午前中だけのストーブもなしで過ごせています

(六十年物の土壁はカラッカラで良く冷え、良く温まります⁈)

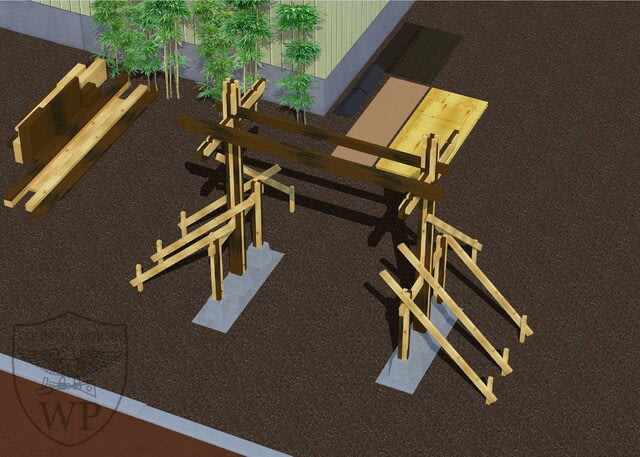

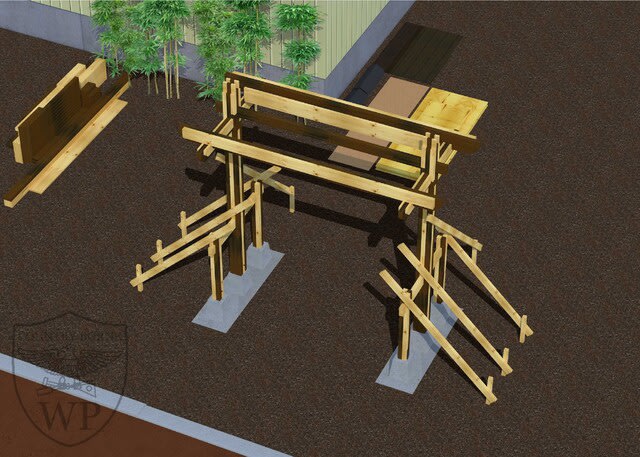

さて、今週も建込を続けて行きます

先週土曜日に軒桁Lを取付けたので

今日はその軒桁Lに沿わせて取付ける

軒桁Sを取付けます

軒桁Lの長さが2350mmで、軒桁Sが2240mmですから

長さの差の半分の55mm(なぜこんな中途半端な数字⁈)を

軒桁Lの木口から取って墨を付けておき

軒桁Sの木口をこの墨に合わせながら、梁の上え置き

まずは、軒桁Sの正面側から、梁の上向きの木刃へ向かって

65mmのコーススレッドを斜め打ちに打ち込んで

取敢えず位置が動かない様に止めたら

裏側へ廻って、軒桁Lの横面から≒300ピッチ程度で

(センターで150づつ割り振って、そこから300の追い出しで、端が70?下は大丈夫?)

軒桁Lの上側の木刃からは20mm下がり程度

軒桁Lの下側の木刃からは70mm程度の位置へ

65mmのコーススレッドを打込んで止めてやります

この時、以前にも書きましたが

コーススレッドに押されて、軒桁LとSの間に

隙間が出来てしまう事が有るので

バイス等で二材をシッカリと挟んで置いてから

コーススレッドを打込んで行くのが良いかと思います

で、軒桁Sが取付けられたら

続いて、添桁としたおかしな名前の部材を取付けてやります

材料は1x6で、長さは一様1686mmとして有りますが

念のため取付前に現物を測って確認して

柱間が多少狭い場合は、叩き込むか、切り直して

広い場合は目を瞑るか・・・材料を追加で買いに走って下さい

で、これも軒桁と同様に

≒300ピッチで、今度は上下とも添桁の木刃から

45mm当たりの位置へ45mmのコーススレッドを打込んで

(センターから300づつ割り振って両端が93mm残りかな?)

止めてやります

と言う事で、片側だけで何やら中途半端ですが

今日はここまでですm(__)m

(諸事情が有るのでね?)

週明け、ウクライナ問題はどうなっているのでしょう

大国間で生物兵器だの化学兵器だの言ってますが?

とあるNEWSでは、この事態の落としどころは何処なんだろう

等と言う事が書いて有りましたが

ホント!後始末をどうするつもりなのか?

自分で抜いた刃物は、自分で仕舞えよ!

(by 北方謙三?的な感じ?)

・・・では又明日ですm(__)m