(手を加えての再投稿です)

2020年の納めの山歩きとして、妻と友人を誘って東丹沢の高取山と仏果山に行ってきた。この辺は電車やバスでは埼玉からのアプローチが悪く、行ったことがなかった。

車で行くとなると駐車場が問題だが、仏果山山麓には愛川ふれあい村という施設があって大きな駐車場がある。大体はここを起点に歩くようだが、なんと新型コロナの第3波拡大で12月12日から登山客の駐車はお断りとなってしまった。

しかたがないので、中津川の対岸にある県立あいかわ公園に駐車してそこから高取山、仏果山と周回することにした。ただし駐車料金は500円。

公園の中の遊歩道を歩いて風の丘に登ると目の前に宮ヶ瀬ダムが大きく見えてきた。なかなか大きなダムだ。

途中、芝生でサルが何頭かくつろいでいた。日差しが暖かだ。

ダムの堰堤を対岸に渡って、ダム見学用の駐車場の脇から登り始めた。入口は標識に気がつかないと通り過ぎてしまうような感じのところ。

このコースかなり急なのだ。丸木の横木で整備された道だが、最後にはロープに頼りたくなるほど。

急登をおえると展望が開けた。ここで小休止。このあとは歩きやすい尾根道になった。

尾根道は、一部にスギやヒノキの植林地があるが、大部分は自然林。

針葉樹と落葉樹がまざって生えている。日差しが漏れて気持ち良いコースだ。

しばらく歩くと送電線のための切り開きがあって2番目のビューポイント。宮ヶ瀬湖が見渡せる。

そこからふたたび尾根歩きとなります。

ゆるやかな歩きやすいところ、道が狭まって岩があるところ、木の段々が続くところとなかなか変化がある。

高取山はまだかなと思い始める頃ようやく大展望の高取山山頂についた。

山頂は東側が大きく開けた草の斜面になっているので、関東平野が一望。

まっ平らな平野のあちこちに高層ビルのかたまりが。一番右側のかたまりが横浜なのだろう。天気はいいのだが、ややかすんでいた。

展望台もあるが、ベンチからでも十分に楽しめる。

ベンチではそれぞれ登山者が休憩していた。ひとつだけ空いていたベンチに座って昼食だ。

我が家は作ってきたペンネナポリタンを温めて食べたが、今回も多すぎて残してお持ち帰りとなった。

ダムからの急登もあったので疲れたのではないかと心配していたが、みんな案外元気だ。予定通り仏果山へと向う。

いったん少しくだって、ふたたび登り返すが、西からゆるやかに回り込む感じなので思ったより楽に歩けた。

そしてこの尾根にはかなり立派なモミの木がたくさんあった。モミの木はこういう尾根が好きなんだろうと思う。

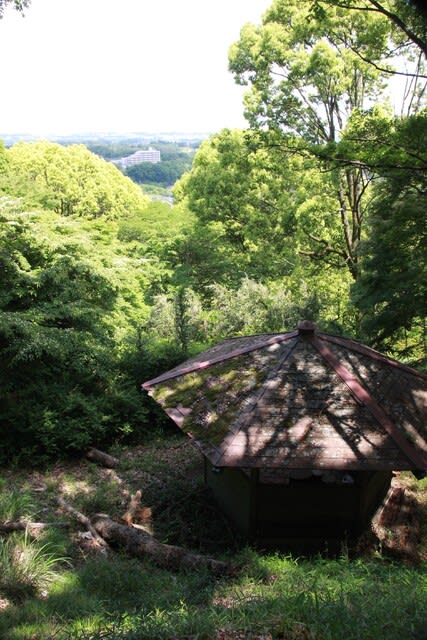

仏果山山頂は残念ながら林の中。石仏がかなりある。

しかし、展望台に登れば360度の展望。

今度は南が望めるので空気が澄んでいれば相模湾が見えるはずだが、この日は靄がかかってはっきりしなかった。

丹沢山も大山も逆光に霞んでいた。

ここから半原へと下るのだが、下り始めに修験道についての説明版があり、この仏果山、すぐとなりにある三峰山、そして南の大山にかけて修験道の修行の地域だったことが説明されていた。

仏果山からの下りは整備された道で歩きやすいが、ぐんぐん下り、木の段々も多くあり、あまり展望が開けない。

かなり下るとまた送電鉄塔があって切り開きになり半原や関東平野が望めた。

鉄塔下の一帯は木がきられているので、ススキの原になって見通しが良い。

いったん車道に飛び出すが、登山道はそれを横切って下へと続く。

二度目に車道が見えてきたら、車道には出ずに左に下って車道の下をくぐる舗装の道に出る。

そこからはひたすら舗装道路を歩いて国道412号にでて、その道を歩いてあいかわ公園の駐車場に戻りった。

愛川ひれあい村の駐車場が利用できるようになれば、最後がぐっと楽になると思われる。

そうなったら便利なのでまた来てみたいコースだった。