(ブログを始めたころの投稿を写真を追加し文章に手を加えて再投稿します)

須玉インターを降りて、国道141号線を若神子で右折し、瑞牆山への道に向かう。この日は息子と二人だ。

道は塩川の谷を遡っていくが、この谷は明るく開けていて、斜面には棚田と集落が見渡せる。いいところだ。

谷は一旦狭まって塩川ダムとなるが、さらに登ると再び開けて神戸や御門という集落が現れた。車をとめてゆっくりと眺めたいと思ったほどの日本の山村だ。

信州川上村に抜けるこの道から、黒森という集落の先で右にわかれて、いよいよ瑞牆山のふもとへと入り込んでゆく。

両側はカラマツ林となり、みずがき山荘の少し先にある無料の駐車場に車を留めた。この谷の道は最後まで空が広くて明るかった。

登り始めの道も広くゆるやかな斜面で、枯れ葉で埋まっているので道型も定かではない。

コナラやミズナラらしい木々はすっかり葉を落としていて、しかも木の生え具合も密ではないので、どこでも歩けるという具合だ。

かえってとまどってしまう。

少し傾斜が増してきたころ林道を横切った。道は金峰山から西へと伸びだしてきた尾根の末端へと登っていく。

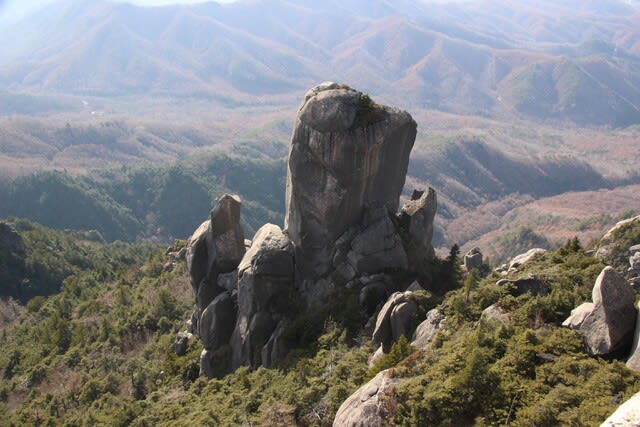

そして峠状の尾根に登りつくと正面に今まで隠されていた瑞牆山の威容が姿を現した。

すでに写真や映像でなじんでいる姿ではあるが、実際にその姿が目の前に広がってみると自然に「おおっ」という声がもれてしまう。

「こんな山登れるのか」という感じだ。花崗岩の岩峰がそそりたっている姿に恐れをなしてしまうが、よく見ると岩いわの間に木々の茂る斜面が頂上まで続いている。

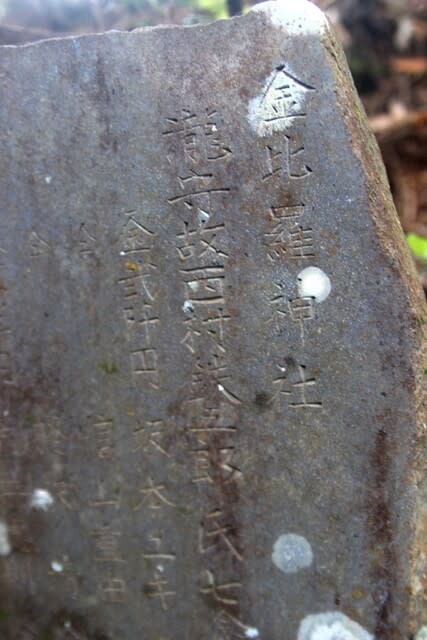

私たちが立っている尾根にも花崗岩の大きな岩があって、その下に里宮が祀られていた。

瑞牆山を御神体とする信仰のここが遙拝所といったところなのだろう。

この尾根を東へとたどっていくと広い台地状のところに出て、奥の斜面のそばに富士見平小屋の建物があった。

広い林にはいくつかテントも張られていた。

瑞牆山への道は、そこから尾根の北側に回り込みながら、天鳥川の谷へと入っていく。

北斜面だからなのか針葉樹が増えて森が少し暗く感じられるようになった。木々の隙間からところどころで岩峰がのぞく。

原生林の中をトラバース気味に下っていく。

小川山へむかう山道をわけたところから谷へと下り、いよいよ瑞牆山に取りつく。そのスタート地点を飾っているのが桃太郎岩だ。

直径10mはありそうな花崗岩の丸い岩が、縦にぱっくりと割れている。

この岩から生まれた桃太郎なら赤ん坊の時からかなり大きかったと思われる(笑)。

この岩の右側に木の階段があり、ここが登り始めだ。

山自体が花崗岩の塊なのだから、谷間の山道は崩れ落ちた巨大な岩の塊がごろごろとしていて歩きにくい。

意識的にペースを落としてゆっくりと登っているのだが、どうしても大きく足を持ち上げ、よっこらしょと声を出さねばならないようなところが次々と現れる。

崩れてきそうな大岩には、みんなが木の突っかい棒をしている。私たちも手で支えてみた(笑)。

南の方に金峰山の五丈岩が見えたので望遠で撮ってみた。

相棒はこのところすっかり中年太りで腹が出てきている。

歩き始めの様子は私より調子良さそうにみえていたが、やはりこの岩だらけの道には閉口しているようだ。

今度は富士山も見えてきた。少しでも見るものがあればその間小休止できる。

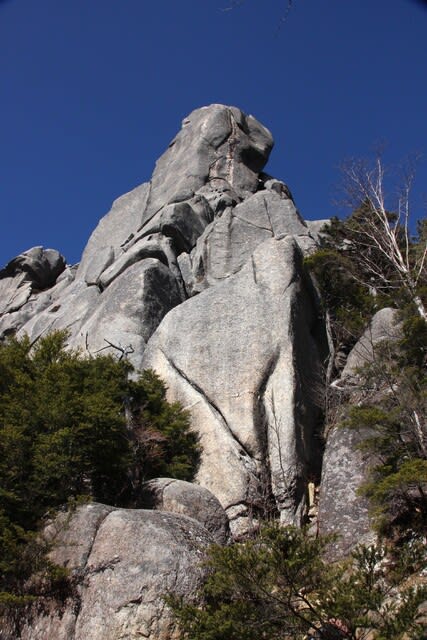

同じような岩だらけの道をさらに登り続け、ようやく前方に大ヤスリ岩が姿を現した。この岩の下を抜ければ山頂はもう近い。

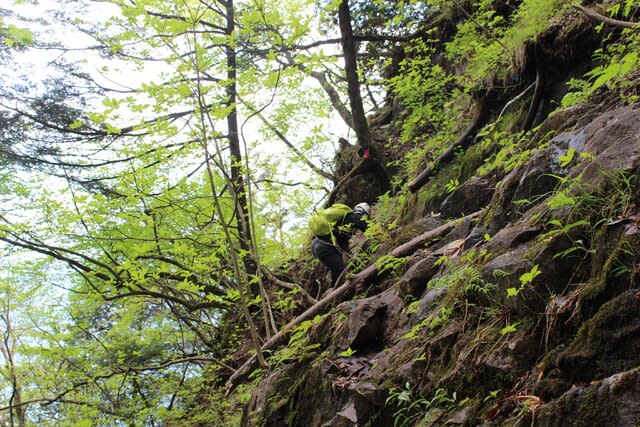

しかし、乗り越える一つ一つの岩がさらに大きくなって、鎖場も現れた。手足すべてを動員して登らねばならない。

息を整えるために何度も立ち止まっては大ヤスリ岩を見上げてカメラに収めた。

頂上への道はいったん山の北側にまわりこむ。ここでも針葉樹林が増えて森が暗くなり、いかにも奥秩父らしい雰囲気を醸し出していた。

最後の鎖をたぐると木々の間からようやく山頂の岩場が姿を現した。

空の青さがまぶしい。森を抜けて岩の斜面を登ると一気に視界が開けた。「ひょーっ」と自然にのどから声がもれる。

八ヶ岳の全景。

北岳と甲斐駒ヶ岳

西側の八ヶ岳から中央アルプス、南アルプス、奥秩父の金峰山と連なる大パノラマ。

金峰山山頂の五丈岩もくっきり見えている。そして遠くに富士山。

風のないこの日は、下界はかすんでいるが、2000mをこえた上空は空気も澄み渡っている。

眼の下には先ほど見上げていた大ヤスリ岩が見下ろせる。

上空は青空が広がり、風もなくて暖かいほどだ。少しはしゃぎながら相棒とお互いをカメラに収めあった。

山頂岩場の東の端の座りやすいところで昼食をとり、珈琲をいれて飲んだ。何度もなんども周囲を見渡す。しばらくぶりで味わう至福の時だった。

見渡す限りの大空間をゆっくりと味わって下山にかかった。下りは息が上がることはないのだが、大きな岩の段差をおりるとき、どうしても足に負担がかかる。

それを繰り返しているうちに案のじょう足がつり始めた。しかたなく常備の漢方薬を飲む。少し楽になった。息子の足もつったようだったが、薬は飲まず休憩しながら下った。

天鳥川を渡って富士見平小屋の尾根にかかり、やっと岩から解放され、足も少し楽になった。

小屋をすぎるとふたたび明るい森の中の道になって最後は気分よく締めくくることができた。

これまで行く機会がつかめずにいた山だが、やっと訪れたチャンスは、いい思い出とすることができたように思う。

帰りの車で高速に乗る前に、シルエットとなって浮かび上がる甲斐駒の姿を写真に収めた。