大菩薩から2週間近くたった。

彼岸が過ぎてようやく涼しくなってきたので久しぶりに奥武蔵を歩くことにした。

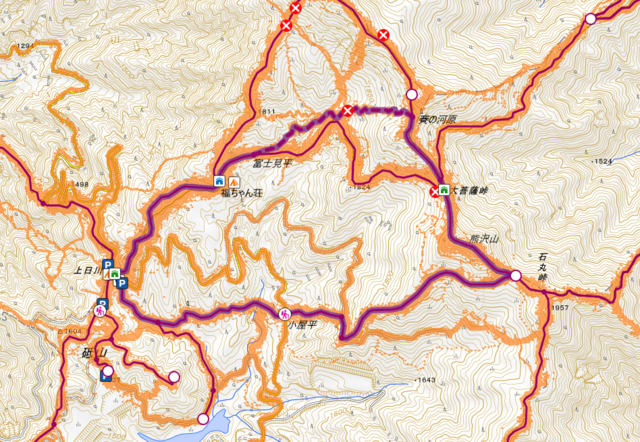

b

この日の計画は、東吾野駅から吾那神社の尾根をつたってユガテへ。そこからエビガ坂、スカリ山をへて北向地蔵、物見山をめざす。

ここが吾那神社の入り口。東吾野駅から出て高麗川を渡ればはすぐだ。

吾那神社という名前は吾野という地名と関係があるのかわからない。

神社の正面右手にお稲荷さんが祀ってある。

その赤鳥居のわきが登山道入り口だった。「ユガテ」の案内標識もある。

道は、急なところはジグザグになっていたりして歩きやすかった。

倒木にびっしりとキノコが。ここのところ雨が多いので針葉樹林の中は湿っぽい。

神社を出て25分ほどで送電鉄塔があった。

それほど大きなものではない。

送電線の切り開きのおかげで武甲山がみえた。

鉄塔からほんの少しで福徳寺からの道と合流。外国のハイカーのためか英字で書いてある。

このあたりは虎秀というらしい。「とらひで」ではなくて「こしゅう」と読む。昔調べたのに忘れていた。

雨乞塚は稜線からはなれたピークにあるらしいが、かなり戻る感じだったので寄らずにすませてしまった。

雨乞塚の分岐から10分ほどで次のピーク、橋本山。

そのままピークへと登る道は男坂と称してあるが、じぐざぐに登る部分もあってそれほどではない。

ピークの西側が切り開かれていて奥多摩から武甲山にかけての山々が見渡せた。

手前の黒いピークは天覚山。奥のピークは棒の折山。

上空は雲に覆われているが、涼しい風が吹き抜けて気持ち良かった。

橋本山から先にすすむとすぐにさきほどの登山道と合流する。

男坂をつかわずにこちらから登ってもそれほどかわらないようだ。

ユガテが近づくと尾根の道が広くなった。

そこを少し進むと林の中でしいたけを栽培していた。

さらに進むと尾根上に小屋が建ってた。

森好きの人たちの活動拠点らしい。

途中、谷からの道もあわさっていよいよユガテだ。

入口の林の中にヒガンバナが咲いていた。

民家の近くらしく、林は下草が刈られて奥の方まで明るく広がっている。

ユガテの畑の道で草刈り作業が行われていた。

ちょっとあいさつして脇を抜けさせてもらった。

春に来た時も花がたくさん咲いていたが、秋のこの時期、色とりどりのコスモスがきれいだった。

山の畑なので獣対策がたいへんだ。

しっかりとネットで囲われた中で老女性が畑仕事をしていた。

前に春に来た時は、ここから北向地蔵へとむかったが、今回はまだ歩いたことがないエビガ坂への尾根道を歩いてみることにした。

この道はユガテの数軒の民家のあいだをすり抜けていく。

標識をちゃんと確認しないと民家の庭へと迷い込んでしまう。

しばらく登ると林道に出た。

この写真でみても林道の先に山道が続いているようである。

なのに私は勘違いして林道を歩いてしまった。

途中の谷道で尾根に出ようとしたら、そこはユガテの水源らしく立ち入り禁止と書いてあった。

スカリ山のある尾根に出るのはあきらめて林道をそのまま歩いたが、大きく蛇行している部分もあって北向地蔵まで結構あった。

結局林道を30分も歩くことになってしまった。

春の時も立ち寄った北向地蔵。地蔵さんは毛呂山の鎌北湖のほうを向いている。

ここから物見山にむかって尾根の山道をたどった。

道はすぐに舗装の林道に出て、その先の岩を削った切通しを抜けて幅2mほどの道をたどっていく。

この道は奥武蔵自然歩道と呼ばれるらしい。轍のあとがあったりして小型の車も通るみたいだ。

そんな道が続いた後、道に沿った小さなピークに登る道をたどると小瀬名富士の名板があって道はすぐにまた自然歩道に合流した。

物見山にかなり近づいたころ、立派な標識があった。

ここから左に下ると宿谷の滝、少し先で右手に下ると日和田山に通じている。

物見山に到着だ。

東側が切り開かれていて明るいが、その先のヒノキが背を伸ばして、今は遠くの展望はない。

ちょうど12時をまわったところなので、ここで昼食を食べた。

何組かの人が休んでおり、休んでいる途中でも何組かが登ってきた。

暑くはないが、展望もないので、食事を終えるとすぐに出発した。

展望地から少し奥に入るとそこに物見山の三角点があった。375mだ。

ここからは、ほとんどのハイキング客は足を踏み入れないだろう。

北東方向に伸びる尾根をたどって高麗神社の近くのゴルフ場の裏側に出てから、高麗神社、高麗川駅へとむかうつもり。

少し下ると展望のある地点があった。

そこからすぐに舗装の林道に出た。

たどってきた尾根の延長線にある尾根に踏み込もうとしたが、どうも道らしくない。

地図を確認すると上の写真の道を左奥に少し進んだところが目的の道だった。

ここがめざすルートの入り口。ここには案内板などはない。

アップダウンのない尾根をしばらく歩くと尾根の先端らしいところで道が左右に分かれていた。

左は宿谷の滝へと下る道。

私は東電の送電鉄塔の黄色い目印にしたがって右へと進む。

分岐から7分で送電鉄塔があった。

そこからさらに下り、薄暗い感じのする針葉樹林の尾根を歩く。

倒木に濃いオレンジのキノコがはえていた。

鉄塔から25分ほどで山道に出た。そこを右へとすすむ。

左に行くと宿谷へむかうし、その途中からは富士山という立派な名前を持つ220mの山へと登ることができる。

5分もしないうちにゴルフ場の周囲をめぐる舗装の道に出た。

ここからはゴルフ場にそって歩き、15分ほどで高麗神社の北500mほどの里に出た。

あとは高麗川駅まで歩くだけなので、途中高麗家住宅の前を通り、神社へとむかう。

高麗郡を開いた渡来人、高麗若光をまつった高麗神社。

若光は高句麗からの渡来人と伝えられている。

旧高麗郡は日高市と鶴ヶ島市の全域、川越市西部、飯能市の東部を含む広大な地域だ。

高麗神社から高麗川駅までは歩くと25分弱かかる。

私は近道をしようとしてかえって遠回りをしてしまった。

急がば回れではないが、地図は面倒がらずに確認しよう(笑)。

2時20分無事駅についた。お疲れ様。