日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

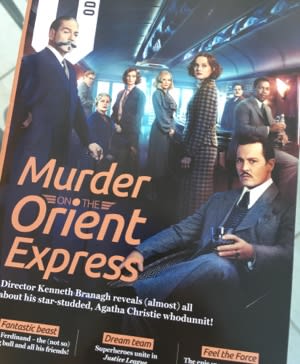

オリエント急行殺人事件

理由はいくつか思いつくが、映画館で映画を見ることはほとんどなくなった。

理由はいくつか思いつくが、映画館で映画を見ることはほとんどなくなった。それでも時々は映画館で見たいものが制作される。

アガサ・クリスティの「オリエント急行殺人事件」などはそのひとつだ。

ケネス・ブラナー監督版は英国でも先週日曜日(5日)に封切られたばかりだそう。そのわりには日曜午後の会場は大盛況という風でもなかった。

超有名な原作とはいえ、ミステリなのでネタバレしない程度に...

というか、「原作にはない新ネタが含まれている」と鳴り物入りだったのにもかかわらず、新ネタが含まれていると触れ回るほどでは全くないのではというのがわたしの感想。

全体を通してCGが多いからだろうか、1930年代のお話に見えなかった。

ファッションや機関車などの小道具も現代ではありえないデザインなのにもかかわらず、30年代には全然見えない。現代に見える。

なぜなのか。

先日、親友と、ヴィスコンティがいかに映画の中で「本物」にこだわったという話をした。

例えば、舞踏会の招待客全員が違う香水をつけているとか、セット内の置物の見えはしない中身まで全部入っているとか、映画のスクリーンを通してはどうせ見えないものにさえ、ひとつひとつにリアルなストーリーを込めて制作したというのは有名なエピソードだ。

そういうリアルさというものは、画面を通してなぜか「見えてくる」ものなのかなしれないな、と思った。

また、犯人の動機も1974年版ではなるほどと思えたのに、2017年版では「人間ってこういう風に行動するものだろうか」と説得されず...理由は上記と同じように、登場人物が30年代の人々に見えず、現代のスケールで生きているようにしか見えなかったからだ。

前作の「オリエント急行殺人事件」も豪華なキャストだったが、今回もひとりひとりが主役を張れるような俳優ばかりで豪華は豪華。

ポワロー役のケネス・ブラナーのフランス語なまりの英語がいまひとつ。

ゴージャス美女のペネロペ・クルスが普通のおばさんに見えたのはすごい。

バレエ・ダンサーのセルゲイ・ポルーニンが社会性に問題のある伯爵役で、もうちょっと俳優として丁寧に扱ってやればいいのに...と残念だった。

目を覆いたくなったのは、ミシェル・ファイファーの演技が少々クサかった点。彼女が劇中劇を演じている時はクサいと分かってよいが、最後の最後までクサかった。

総合では、映画という文化媒体が、過去何十年かの間に観客の知性を低く見積もり続けた結果、映画は「バカ・モードでも理解できるもの」に成り下がったような気がする。

皆まで言うなというような部分まで全部説明するために俳優に大げさな演技をさせ、現実ではありえないような説明ぽい台詞を言わせる。

観客各人が想像力を働かせ、考える糊代を残さなくなったのかな、という印象を受けた。

最後に次作は「ナイル川殺人事件」である、という伏線を示唆して終了。

絶対に見ると思うけど(笑)。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )