先週土曜に、国立科学博物館の『恐竜博2019』に行ってきました。

科博に行くのは、一昨年の『深海2017』以来です。例によって開館前から並びましたが、夏休みに入ったばかりで、その上台風が来るという気象予報だったためか、『深海2017』ほど混んでなくて、比較的ゆっくり見学することができました。

恐竜博を2019年に開催することを提案したのは、50年前の1969年にアメリカで発見された新種の獣脚類恐竜がデイノニクスと命名されたからだそうです。この小型肉食恐竜は後ろ脚の人差し指に大きなカギヅメがあるのが特徴で、それで、デイノ(恐ろしい)+オニクス(ツメ)を意味する学名が付けられました。

デイノニクスは始祖鳥やその他の鳥類の様な形の手首を持っていたことから、「鳥類の恐竜起源説」が支持を集めるようにもなりました。

デイノニクスの命名から50年、恐竜研究は目覚ましい進歩を遂げました。10年前までは分からなかった恐竜の色や模様も、羽毛化石の研究から分かるようになってきています。

また、北海道むかわ町では、日本の恐竜研究史上最大ともいわれる「むかわ竜」の発見がありました。その化石は当初、首長竜のものと考えられていましたが、調査研究の結果、恐竜であることが確認され、大型恐竜として全長の約8割の骨が見つかったことが話題になりました。

むかわ竜の全体骨格は、地元むかわ町以外では今回の恐竜博が初めての公開です。

他にも抱卵や子育て、色、性別、絶滅の謎など、恐竜研究の常識を塗り替える貴重な実物化石や全身復元骨格が多数展示されていました。

私は幼少期から恐竜が大好きで、父親に科博の恐竜展に連れて行ってもらったこともあります。タイトルと開催年は憶えていませんが、年代的におそらく81年の『中国の恐竜展―魚類から猿人までの4億年』だと思います。恐竜の大腿骨を触らせてもらって証明書を貰った記憶が。

当時は、まだ、恐竜の皮膚の色や体毛の有無は謎で、日本には大型恐竜がいないと言われていたと記憶しています。恐竜学は日進月歩と言われていますが、今回の恐竜博の見学で、恐竜研究は当時からは考えられないような領域にまで達したのだと、大変な驚きと好奇心を掻き立てられました。

デイノニクス。学名の由来は、恐ろしいツメ。

テノントサウルス。学名の由来は、腱のトカゲ。

デイノニクスがかぎ爪を利用して、自分より大きなテノントサウルスに襲い掛かるさまが、再現されています。

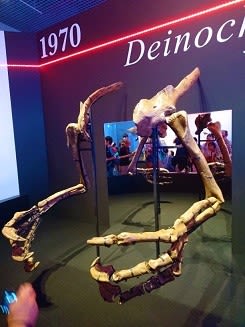

デイノケイルス。学名の由来は、恐ろしい手。肩関節から指先までが2.4mもある前肢は、獣脚類のものとしては史上最長。その大きさと形から新種新属デイノケイルス・ミリフィクスと名付けられた。デイノ(恐ろしい)+ケイルス(手)+ミリフィクス(変わった)を意味する学名である。

マイアサウラ。学名の由来は、よい母親トカゲ。恐竜の中には子育てを行っていたものがいたという可能性が初めて示唆された恐竜。

シノサウロプテリクス。学名の由来は、翼をもった中国のトカゲ。始祖鳥の進化以前の獣脚恐竜として、初めて鱗ではない繊維状の外皮構造が見つかった種。

カウディプテリクス。学名の由来は、尾の羽。前上顎骨にまだ歯があることなど、原始的な特徴が残っている。

シチパチ。学名の由来は、墓場の王。卵の上に覆い被さるようにして化石になっている。

デイノケイルスの全体標本。

デイノケイルスの足と脊椎骨。

デイノケイルスの頭骨。

サウロフスの頭骨。

スピノサウルスの頭骨。

アンセリミムス。学名の由来は、がちょうモドキ。

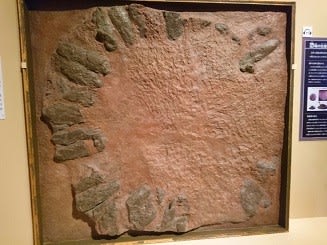

マクロエロンガトゥーリトゥス。学名の由来は、大きな細長い卵石。長径が40~60センチの細長い楕円形の卵。卵の形が細長くなることで、恐竜の子は大きく生まれるようになった。

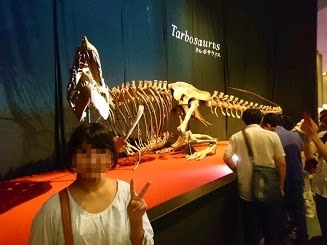

タルボサウルス。学名の由来は、恐るべきトカゲ。

カーン。学名の由来は、君主。雄雌隣合わせで発見されたことから、ロミオとジュリエットの愛称が付けられた。

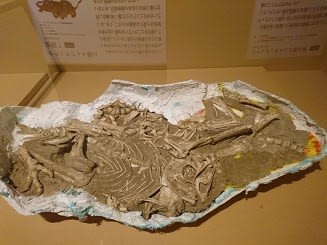

オヴィラプトル類。休息していた獣脚類たちが一緒に化石になったと考えられる。

むかわ竜。少なくとも222個の骨が確認されており、全体の骨の8割が発見された全身骨格の化石。新属新種の恐竜であると考えられている。

モササウルス類。和歌山県有田郡有田川町で産出。

ティラノサウルス。学名の由来は、暴君トカゲ。

ガストルニス。学名の由来は、ガストン(人名)の鳥。

お土産は、図録とボールペンと絵葉書。

それと、海洋堂の『恐竜博2019』オフィシャルカプセルフィギュア。デイノケイルスミーリフィックス、むかわ竜、ティラノサウルスレックス、モササウルス類、デイノニクスアンティロプスの全5種。夫と娘はティラノサウルスを当て、私はむかわ竜を当てました。私はむかわ竜が一番欲しかったから嬉しかったです。娘はティラノサウルスで喜んでいましたよ。