奈良滞在最終日は、興福寺と春日大社を訪ねました。

どちらも実家から近いので歩いて行きましたよ。奈良の観光スポットは全体的に駐車料金が安いのですが、このエリアは少し高めということもあります。

それと、この辺は鹿がたくさんいるので歩いた方が楽しいと思います。

興福寺エリアに到着。

早速鹿が寄ってきました。

興福寺は、藤原氏の氏寺として710年に平城京遷都とともに創建されました。

五重塔、三重塔、東金堂、南円堂、北円堂などの建造物に、東金堂内の日光・月光菩薩、国宝館内の阿修羅像や仏頭など見どころ満載です。

国宝館、東金堂は後で見学することにして、まずは五重塔から。

五重塔

古都奈良のシンボルタワー、釈迦の舎利を納める墓標です。

730年、藤原不比等の娘・光明皇后の発願で建立されました。

その後、5回の消失を経て、1426年に再建。創建当時は日本で最も高い塔でした。

現在は室町時代に制作された薬師三尊像、釈迦三尊像、阿弥陀三尊像、弥勒三尊像が初層のそれぞれ須弥壇四方に安置されています。

うまい具合に鹿と撮影することが出来ました。手前のカラーコーンが無粋ですが、境内整備事業中なので仕方ありません。

南円堂

「西国三十三所」の第九番札所です。

813年に藤原冬嗣が父の内麻呂追善のために建立しました。鎮壇には弘法大師空海が大きく関わったことが伝えられています。

現在の内陣には、本尊の不空羂索観音菩薩坐像を中心に、四天王立像、法相六祖坐像が安置されています。これらはすべて慶派仏師の康慶一門による制作とされています。

北円堂は修復工事中でした。

北円堂は、日本に現存する八角円堂の中で、最も美しいと称賛されるお堂です。この日見学できなかったのは残念でしたが、美しく修復された姿を見る日を楽しみにしておきます。

三重塔

1143年に崇徳院の中宮皇嘉門院聖子が建て、1180年に焼失、間もなく再建されたと伝えられています。

北円堂とともに興福寺で最古の建造物。

境内の一番隅っこ、南円堂の斜め後ろに建っているのですが、参道の木立に隠れて見つけ辛いです。なので、付近には私たちともう一組しか参拝客がいませんでした。

興福寺は五重塔の方が有名ですが、この三重塔も可愛らしくて良いものですよ。木割が細かく優美な線が特徴です。

現在の内陣には、かつて興福寺子院であった世尊院の弁財天座像とその諸尊(十五童子)が安置されています。

中金堂

仏伝では創建者を藤原不比等とします。創建当時の規模は、当時の奈良朝寺院のなかでも第一級だったそうです。

しかし、六度の火災・再建を繰り返し、1717年に焼失後は財政難により再建が進まず、1819年に町屋の寄進により規模を縮小した「仮堂」を再建しました。

この仮堂は材木に不向きな松が使用されるなどしたため老朽化が激しく、2000年に解体。その後、発掘調査を経て2010年に立柱式、2014年の上棟式を経て、2018年に再建落慶を迎え復元されたのでした。

一旦境内を出て、猿沢池へ。

猿沢池の付近で仏像コレクションのガシャポンを引く。

右から娘コメガネ金剛力士立像、夫の弥勒菩薩半跏像、私の阿修羅像。

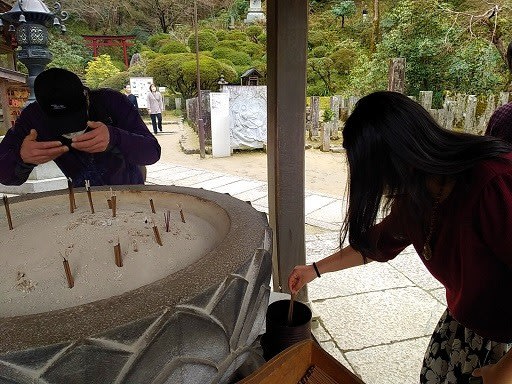

再び境内に戻り、東金堂と国宝館を見学しました。

東金堂

中の撮影は禁止です。

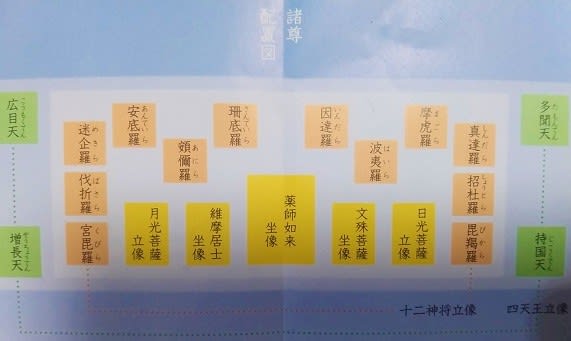

堂内はこのような配置になっています。

本尊の銅造薬師如来坐像、その補佐の銅造日光・月光菩薩立像も必見ですが、一番の目玉は木造十二神将立像だと思います。12体すべてが残る貴重な作例です。

コロナ厄除けのお札。

国宝館

こちらも内部は撮影禁止です。

一番人気の阿修羅像は、他所の地域の博物館に貸し出されていることが多いのですが、この日はおられました。

奈良に来て、国宝館の阿修羅像に会わないという手はないですよ。案外スルーする人が多いみたいで、娘コメガネの修学旅行も国宝館には入らなかったそうですが。

阿修羅像のほかは、迦楼羅像が私のお気に入り。

体は正面を向いていますが、お顔はチャームポイントの尖った嘴を強調するように斜め横を向いています。

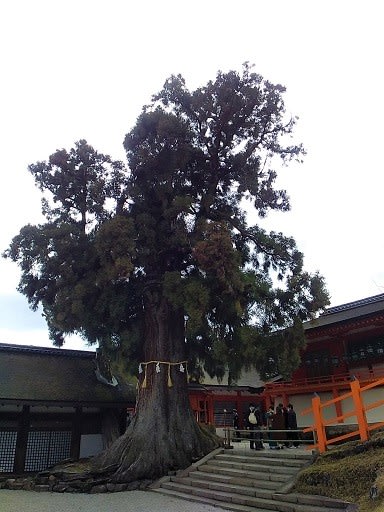

国宝館を出てから、春日大社へ移動。

参道入り口。ここからが長い。

鹿にせんべいをあげたり、纏わりつかれたり。

本殿

春日大社の境内は3,000基もの燈籠があることで有名です。

春日大社は藤の季節の訪れるのが一番良いと思いますが、朱塗りの回廊に並ぶ吊り燈篭はいつ観ても美しいものです。

藤波之屋

鏡張りの暗室に万燈籠が再現されています。

本殿を出てから、若宮十五社を巡りました。

若宮の周辺には、人が生涯を巡る間に遭遇する様々な難所を守ってくれる十五社がお鎮まりになっているのです。十五社すべてをお参りすれば、幸多い人生が保証されるかも?

春日大社のすぐそばには開運招福の水谷神社があり、また、800mほど歩くと新薬師寺に辿り着けます。

個人的に新薬師寺の十二神将は日本一だと思っています。コメガネにも見せたかったのですが、今回は時間がないので諦めました。

次に奈良を訪れる時には、水谷九社巡りと新薬師寺参拝を実行したいです。

関東の人と話すと、薬師寺と新薬師寺を混同している人が多いと感じますが、宗派も違う別のお寺です。コメガネの修学旅行は薬師寺には行ったそうです。

若宮から戻って、春日大社国宝殿へ。

春日大社が所有する国宝354点及び重要文化財482点を主に、多数の文化財を所蔵・展示する美術館です。

この時の特別展は『秘められた大和の名刀』でした。

館内は一階のホールとインスタレーション空間「神垣」以外は撮影禁止です。

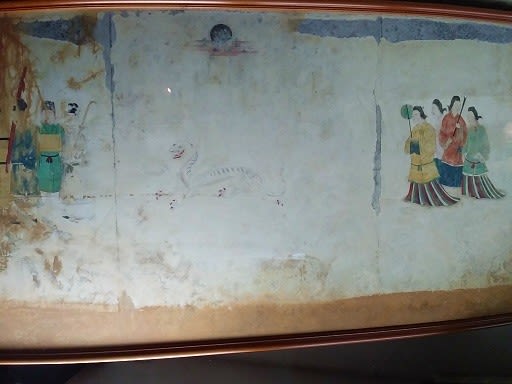

写真の鼉太鼓は、二階の展示室にオリジナルが所蔵されています。

今回の特別展では、春日大社秘蔵の名刀、国宝・重要文化財・重要美術品、初公開を含む奈良県指定文化財の名刀、宝蔵院流秘蔵の名槍が公開されていました。

特別展の図録は売っていなかったので、代わりに『春日大社の甲冑と刀剣』という図録を購入しました。

まだ早い時間でしたが、藤沢まで帰ることを考えて観光はこの辺で終了。

お昼は近鉄奈良駅8階の『北京料理 奈良百楽』で食べました。

こちらのお店は、広々とした窓から奈良の風景を眺めながら食事を楽しむことが出来ます。

この日は連休だったのでものすごく混んでいて、窓側の席には座れませんでした。それでも、私たちの席からでも風景を見ることは出来ましたよ。

かなりのんびり目の接客スタイルですが、美味しいしリーズナブルなので、せっかちな人以外にはお勧めのお店です。

お食事と言えば、今回は夜もずっと外食か買ってきたものを食べていました。

チェーン店ばかり。奈良のお店は全体的にのんびりなので(笑)、パッと食べて帰りたい時にはそういう選択になってしまいます。

母が病気をしてから台所に立てなくなり、私もよその家の台所は勝手がわからず。

実家なのによその家とは?と思われそうですが、今の実家は私の生家ではなく父の実家で、しかも父が継いでから建て替えているので、私はそんなに滞在したことがないんです。というわけで、これまで私の中では帰省=観光という感じでした。

でも、今回の帰省で母がだいぶ弱っていることが分かったので、次回はちゃんと屋内の片づけや庭の手入れなどもしようと思います。