日曜日に大船フラワーセンターに行ってきました。

今回の目的は、芝生広場のおばけカボチャ(アトランティックジャイアント)の展示です。

前回の神代植物公園ほどではないですが、今回もたくさん写真を撮ったので、二回に分けてブログに載せます。

エントランスには、カボチャのオブジェが展示されています。

もうすぐハロウィンですね。

入り口付近には、秋の花の寄せ植えも複数展示されています。

寄せ植えは他にも園内の至る所に置いてありました。

鉢も花壇もとても綺麗。参考になります。

睡蓮池。

お盆みたいな葉は、猫が乗れそうな大きさですが、まぁ沈みますよね。

花時計。

いい感じの角度で撮れなかったのですが、9時15分過ぎを指しています。

ヒマワリがまだ咲いていました。

スカビオサ。

まずは日本庭園へ。

柘榴。

タイワン・ツクバネウツギ。

日本庭園を出てから、芝生広場へ向かいました。

桔梗。

マルバデイゴ。

コスモスの見頃はもう少し先みたいです。

本日のお目当て、おばけカボチャの展示です。

10㎏~50㎏にもなるおばけカボチャたちが無造作に転がされていて、なかなかユーモラスな様相。

表面は磨いたみたいにツルツル。天気のいい日ならもっと艶々して見えたと思います。

ばら園。

今咲いているのは春薔薇の残りです。

秋薔薇は10月中旬から11月中旬頃が見頃だそうなので、その頃になったらまた来園しようと思います。

この花は、薔薇の原種です。

薔薇よりもキク科の植物みたいに見えます。白地の花びらの中央に赤紫が入っているのが可愛い。

これも薔薇の原種。

世界で栽培されている一万種とも二万種とも言われる薔薇の改良種は、元は十数種の原種から作り出されているのだとか。

ケイトウ。

この薄紫の花は名前が分からなかったです。

彼岸花。

職員さんによると、今年は開花が遅いらしいです。

園内にはリスもいます。

二枚とも画像の真ん中くらいに写っているのですが、見えますでしょうか?元気なリスたちで、ずっと動いているので、いい感じの写真が取れませんでした。

ムクゲと酔芙蓉の小道。

ムクゲ。

酔芙蓉。

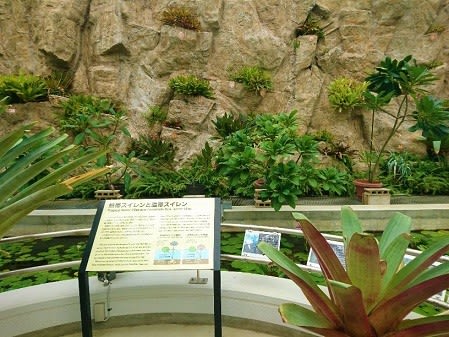

ロックガーデン。

ブルネラグ・ランディフロラ。

ハナルツボラン。

バタフライビー。

可愛い花壇。その向こうには蓮の群れ。

パンパスグラス。

ハーブの寄せ植え。

ソリダコ・ファイヤーワークス。

大船植物センターはこじんまりとした敷地面積なのですが、森の小道みたいなエリアもあります。

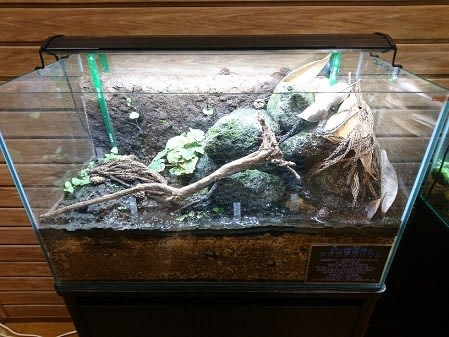

このあと、温室見学に向かいました。

長くなったので、今回のブログはここでいったん終了。次回のブログに続きます。