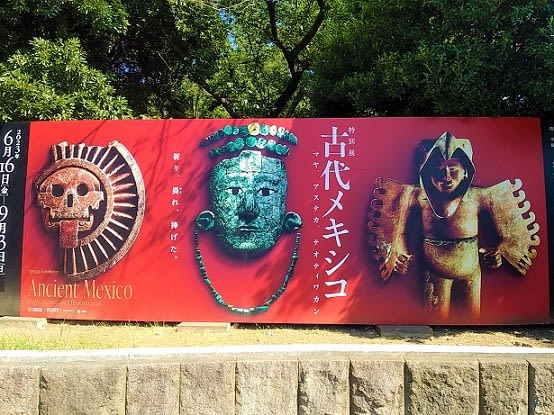

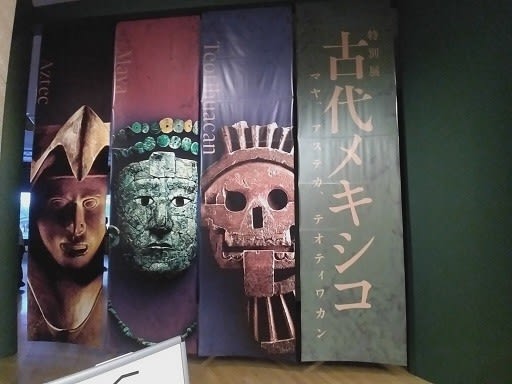

特別展『古代メキシコー マヤ、アステカ、テオティワカン』の続きです。

今回は第二会場の感想から。「3・マヤ 都市国家の興亡」と「4・アステカ テノチティトランの大神殿」です。

スペインによる征服以前のマヤ地域は、政治的に統一されることは無く、複数の王朝や都市が並立していました。

前1100年に栄えたアグアタ・フェニックスでは、社会の階層化はあまり進んでいなかったにも関わらず、マヤの歴史で最大の建造物が造られ、建築の日の出の方角の関係から、260日暦が既に使われていたことが想定されます。

この巨大建造物は、各地から集まった大勢の人々が集団で祭祀を行うための物であったと考えられます。そして、その伝統は古典期の各王都でも続き、祭祀の執行は王の重要な役割であり続けました。

食物の長期保存が出来ない熱帯低地で栄えたマヤ都市では、経済の統制や常備軍を王権の基盤とすることが難しく、建築や祭祀を通して共同体の統合を維持することが重要だったのです。

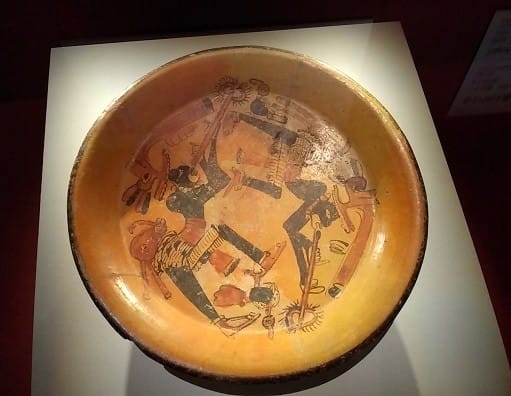

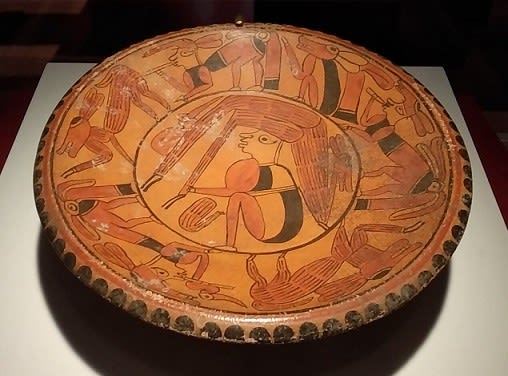

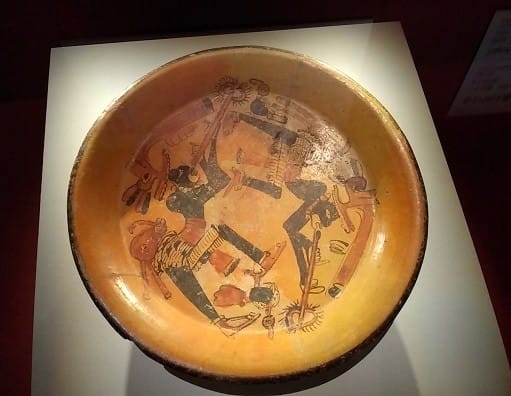

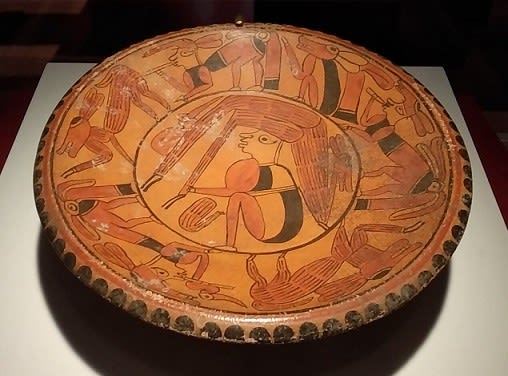

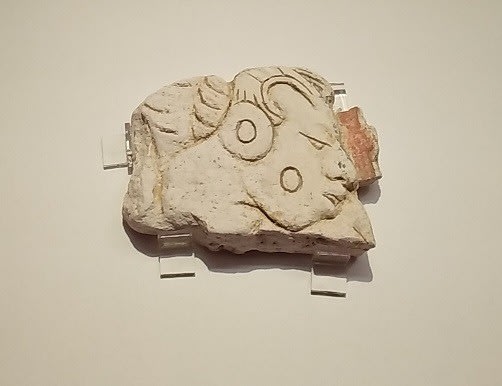

「3・マヤ 都市国家の興亡」では、マヤの人々にとって、人生や社会の出来事が、神々や天体、自然界の出来事と深く繋がっていたことを示す道具、石彫、土偶などが展示されていました。

星の記号を描いた土器や石彫から、マヤやメソアメリカの人々が太陽や月と並んで、金星を重要視していたことが伺えます。

地上から見えない期間を挟んで、明けの明星、宵の明星としての期間からなる金星の周期が584日であることが正確に記録されています。

金星は戦争、狩り、破壊などと対応すると考えられていました。

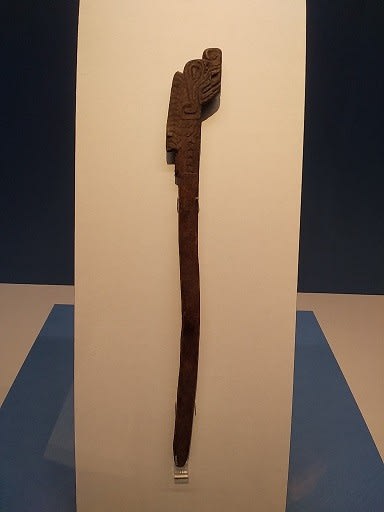

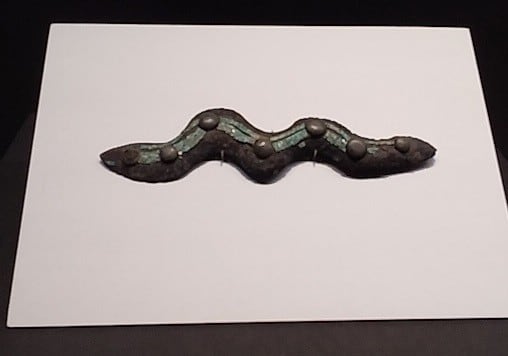

押型。布や皮膚に文様をつけるためのものと解釈されています。

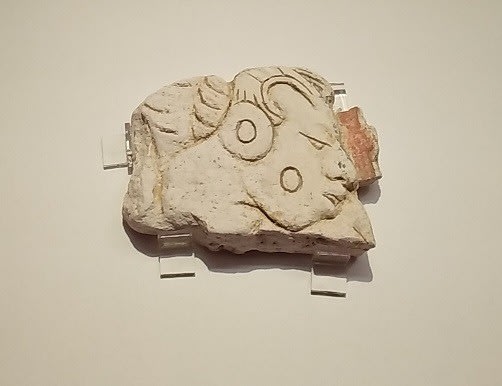

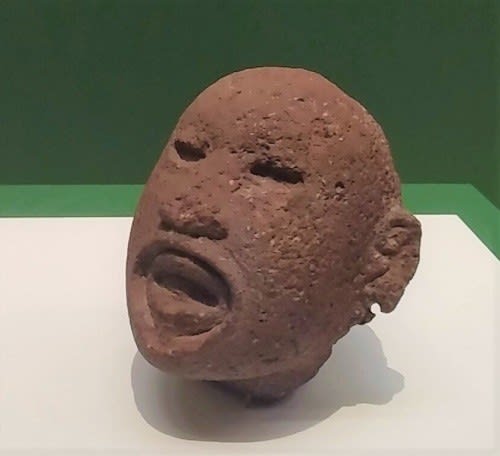

パカル王とみられる男性頭像(複製)。

緑色岩と貝の首飾り。

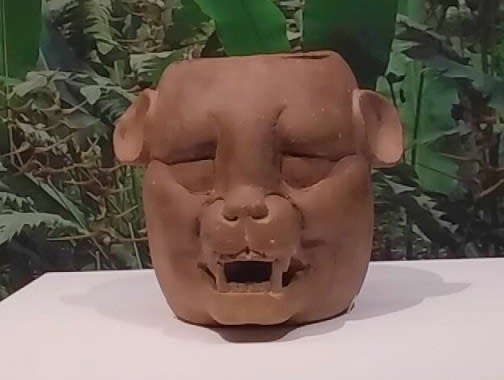

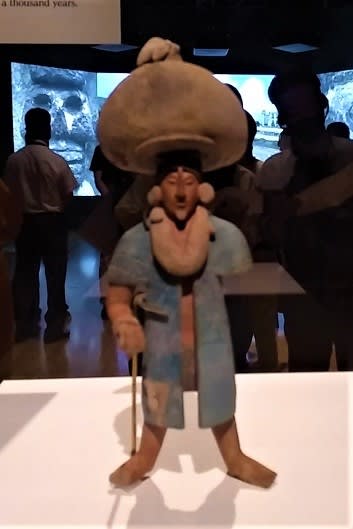

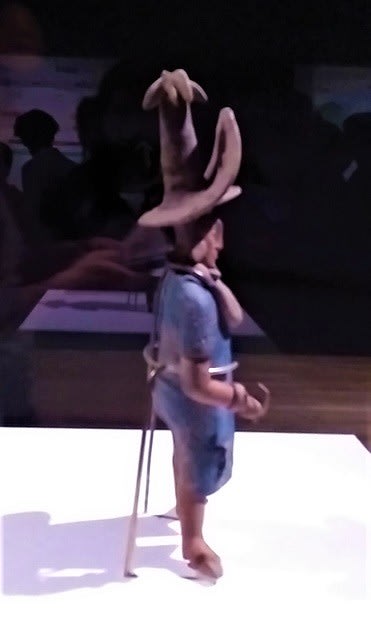

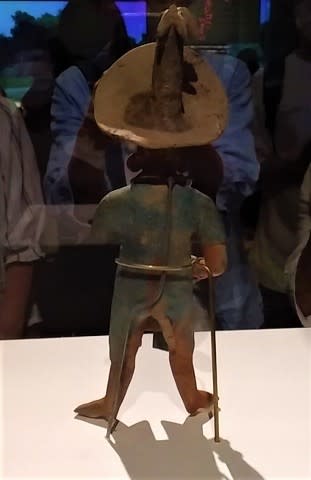

支配者、貴婦人、シャーマン、戦士、道化などの土偶です。

働く女性たち。書記らしき人物と織物をしている人物です。

「3・マヤ 都市国家の興亡」の最大の目玉は、〈赤の女王(レイナ・ロハ)〉でしょう。

私は〈赤の女王〉に会いたくて『古代メキシコ』を楽しみにしていたので、彼女を間近で360度観ることが出来て感激しました。

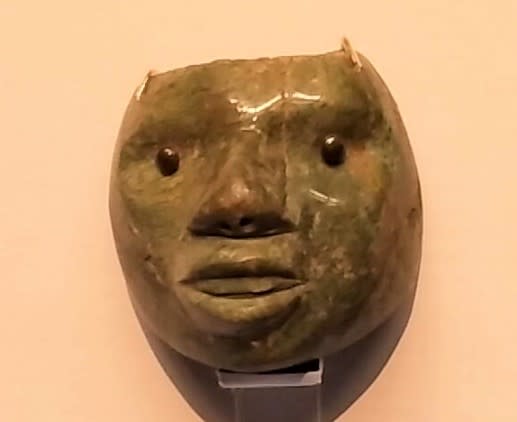

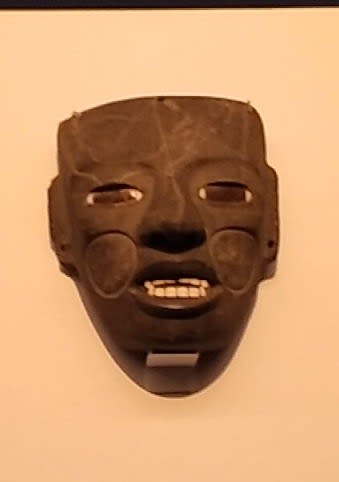

〈赤の女王〉のマスク。

クジャク石の小片で作られたマスクには、黒曜石の瞳と白色の翡翠輝石岩の白目が施されています。

冠は翡翠、首飾りは玉髄です。

頭飾りは翡翠輝石岩、貝、石灰岩。チャフク神の特徴を示しています。

ケープの飾りも翡翠輝石です。

顔の横の貝には〈赤の女王〉をかたどった石灰岩性の小像が供えられています。

腕飾りは緑色岩のビーズ。ベルト飾りは石灰岩。足首飾りは翡翠。針は緑色岩。小マスクは緑玉髄、貝、黒曜石。

〈赤の女王〉は何者なのか?どんな生涯を送ったのか?

50~60歳で死亡しています。背中の椎骨に関節炎の症状が認められているため、晩年には加齢によって腰が曲がっていたようです。が、若い頃は、古代マヤ女性の平均身長150㎝を上回る高身長であったようです。

頭蓋には人工的な強い傾斜型の変形が施されています。

〈赤の女王〉の頭蓋変形は、パレンケ遺跡やその周辺で最もよく見られるパターンです。

パレンケ遺跡の各所では、石板、石碑に彼女と同じ強い傾斜型の頭蓋変形を伴う王侯貴族たちの姿が描かれています。

法医人類学分野の知見をもとに復元された彼女の顔は、パレンケ王朝史上に知られる3人の有力女性の図像表現と、特に噛み合わせの状況、鼻根の形状、頤の形状などを中心に、比較検討されました。

ここで特に類似性を指摘されたのがイシュ・ツァクブ・アハウでした。

その後の理化学的な研究から、〈赤の女王〉は、イシュ・ツァクブ・アハウと同じく異邦の出自であることが明らかになりました。

また、DNAの研究で、〈赤の女王〉が、キニチ・ハナーブ・バカル王と血縁関係にないことが証明され、もう一つの有力な仮説であった「〈赤の女王〉=王母イシュ・サク・クック」という可能性も棄却されました。

こうして〈赤の女王〉の正体は、老齢のイシュ・ツァクブ・アハウと特定されたのです。

イシュ・ツァクブ・アハウは、おそらく10代初めの頃に異邦から嫁ぎました。当時、夫キニチ・ハナーブ・バカルの権勢はまだ弱く、王母のイシュ・サク・クックが大きな権力を握っていました。

20代前半でようやく第一子に恵まれ、義母イシュ・サク・クックも亡くなり、本格的に頭角を現した夫キニチ・ハナーブ・バカルとの関係は良好だったようです。

子供は3人授かり、みな男児でしたが、骨肉の争いとは無縁で、長兄、次兄と順当に王となりました。

繁栄を極める7世紀のパレンケで夫と王子たちに囲まれ、イシュ・ツァクブ・アハウは、満たされた晩年を過ごしたと推測されています。

チャクモール像。

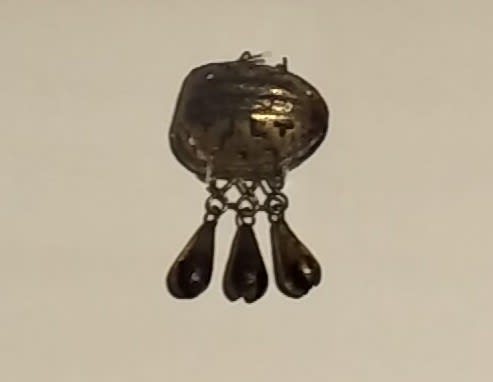

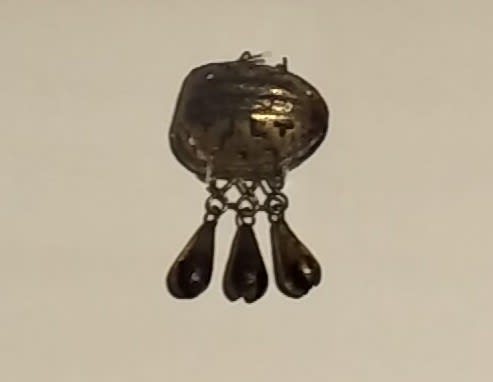

イクの文字のペンダント。翡翠製。

鈴付き甲羅形ペンダント。

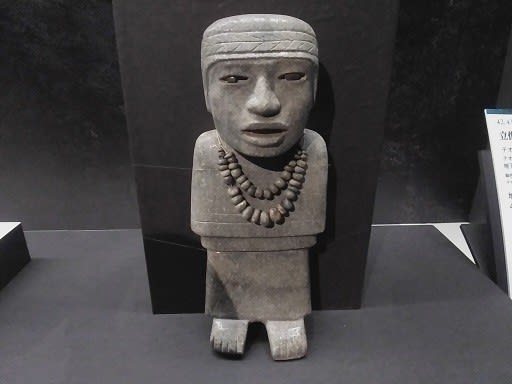

これらはアトランティス像。

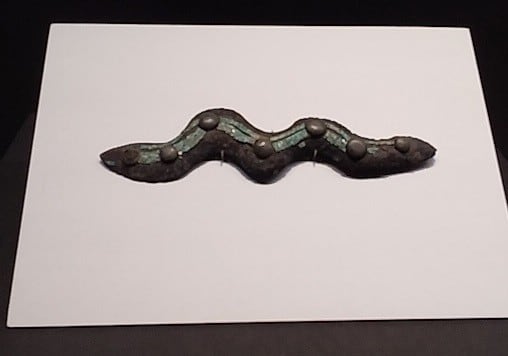

モザイク円盤。木、トルコ石、貝、珊瑚、黄鉄鉱、粘板岩で出来ています。

13世紀になると、メソアメリカ北部から、メシーカ人等、ナワトル語を母語とする人々がメキシコ中央部にやってきました。彼らは湖水地域であるメキシコ盆地に到着し、1325年頃には、テスココ湖中の島に首都テノチティトランを築きました。

1430年頃、メシーカ人は軍事的に台頭し、近隣のテスココ及びトラコバン、エシュカン・トラトロヤンと三国同盟を結び、アステカ王国を作り上げました。

三国同盟によって飛躍的に国力が増したアステカでは、建築、絵画、彫刻の技術が驚異的に発展しました。豊かな経済力をもって、国外の著名な芸術家たちに依頼した斬新なモニュメントが数多く建てられたのです。

しかし、16世紀になるとアステカに征服された民族の不満が高まり、政治情勢が不安定になりました。スペイン人の到来を独立の好機ととらえた彼らは、積極的にスペイン側に加担して、1521年にはテノチティトランは陥落し、アステカは滅亡したのです。

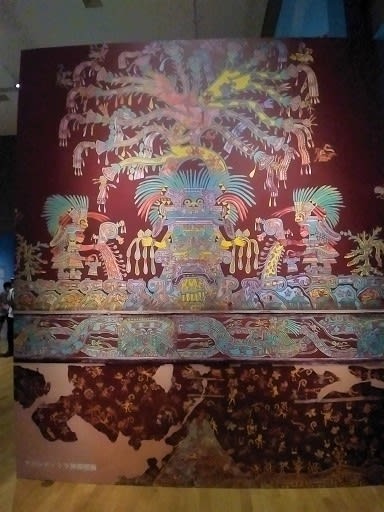

メソアメリカの大半の地域で、メシーカ人が政治的経済的覇権をふるうことが出来たのは、テノチティトランの聖域から発する魔力が敵に畏怖心を抱かせたからでした。

「4・アステカ テノチティトランの大神殿」では、アステカの主神ウィツィロポチトリとトラロクを祀った一対のピラミッド型の大神殿テンプロ・マヨールからの出土品が展示されています。

それらを見ると、メシーカ人達がいかに好戦的で、政治・社会・経済に直接的な影響を持っていたかを理解できると思います。

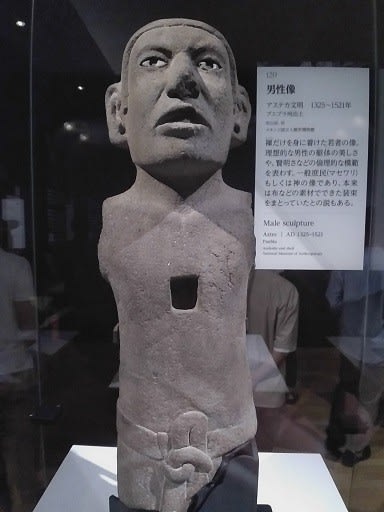

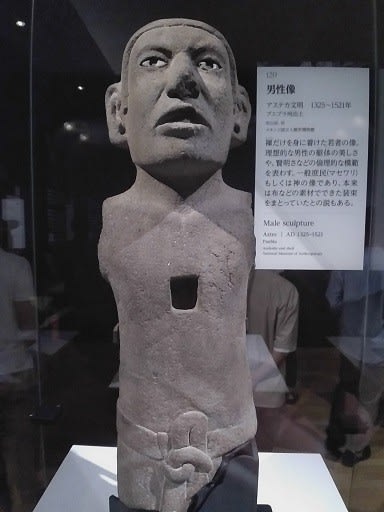

鷲の戦士像。

テンプロ・マヨール北側に位置する新トルテカ様式の「鷲の家」の入り口には、男性をかたどった2体の像が置かれていました。

2体はともにイヌワシと思われる翼のついた猛禽の衣装をまとっています。彼らは勇敢な軍人の魂を表しているとも、ウィツィロポチトリを表しているとも言われています。

高さ170㎝の鷲の戦士像は、間近で見るとカタログからは想像もつかないほどの迫力でした。今回、この像と〈赤の女王〉を肉眼で見ることが出来て、いつか現地に行ってみたいという夢が芽生えたのでした。

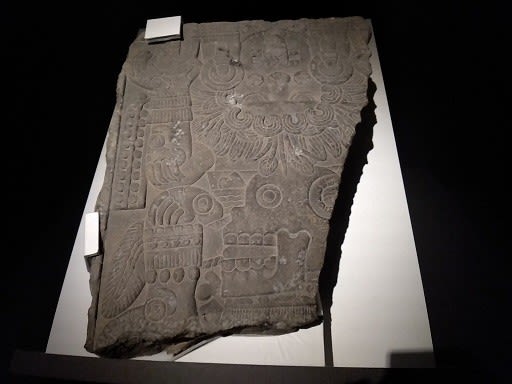

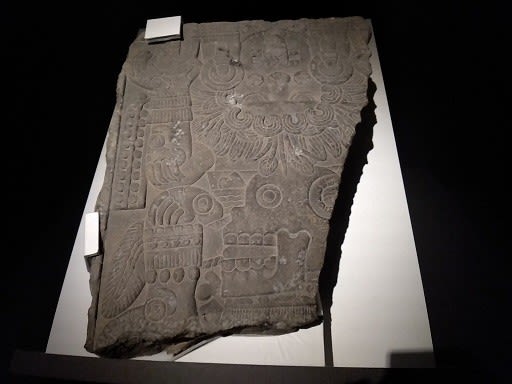

トラルテクトリ神のレリーフ。

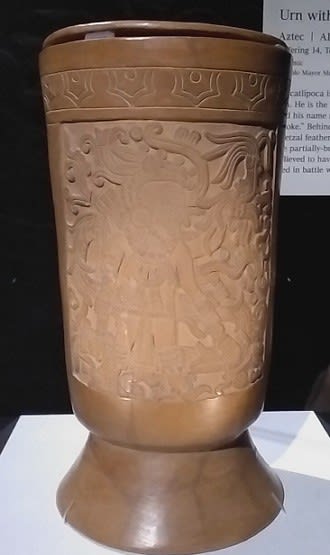

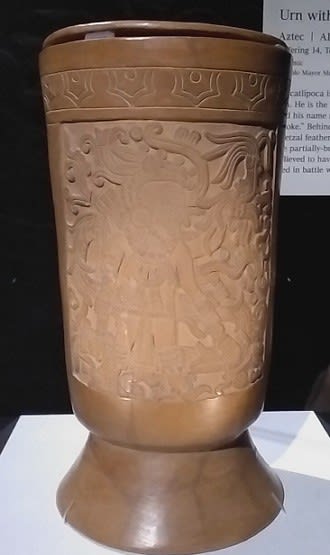

ミクトランテクトリ神の骨壺。

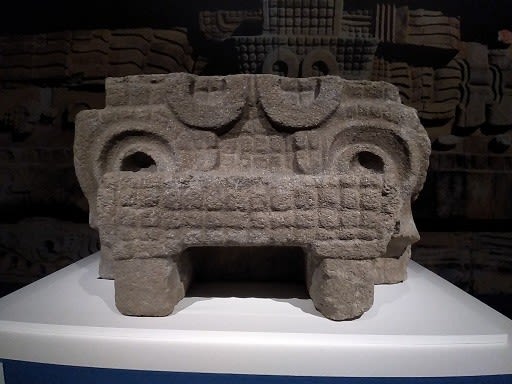

トラロク神の壺。

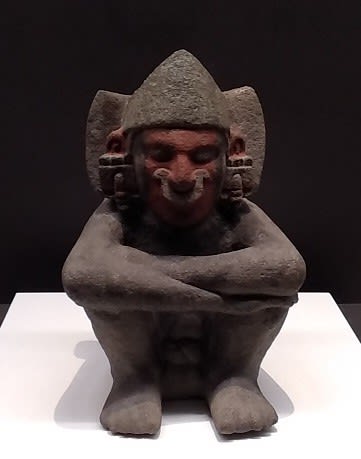

エエカトル神像。

ミクトランテクトリの骨壺。

テスカトリポカ神の骨壺。

ウェウェテオトル神の甲羅型土器。

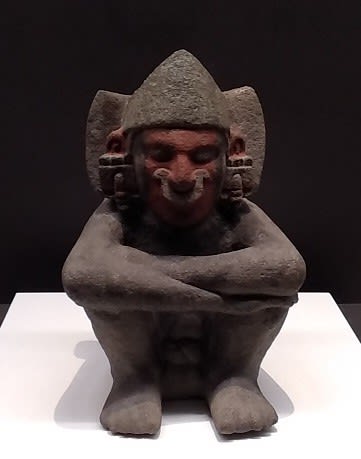

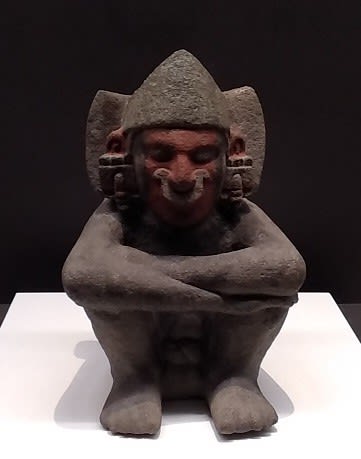

プルケ神パテカトル像。

金の装身具。

開場を出てから、上野公園周辺を散策しようと思っていましたが、歩いているだけで気持ちが悪くなるほどの蒸し暑さでした。

筑前福岡藩主黒田家の江戸屋敷鬼瓦。

旧因州池田屋敷表門。

これにて上野から撤収。

お昼ご飯は神奈川新町迄戻ってから食べました。

ヒマールキッチンのチーズナンとカレー。

私がチキンヨーグルトカレー、夫がキーマカレー、コメガネがバターチキンカレーです。

ここのチーズナンは、ナンの中にチーズがぎっしりで、ものすごいお得感ですが、それゆえ全部食べ切れたことがありません。

今回コメガネは初めて完食出来ましたが、私は3分の2でギブアップ。夫に食べてもらいました。

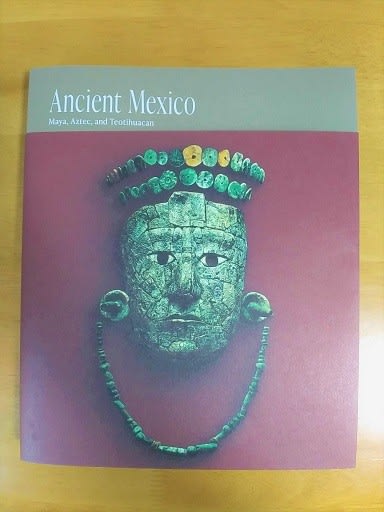

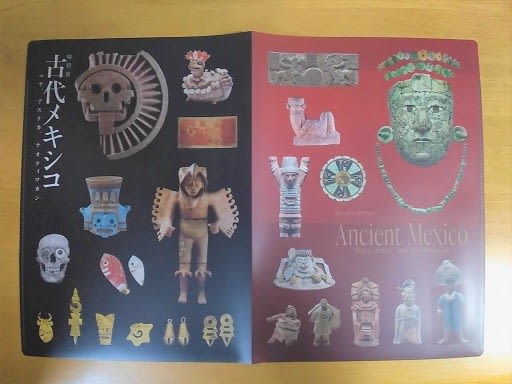

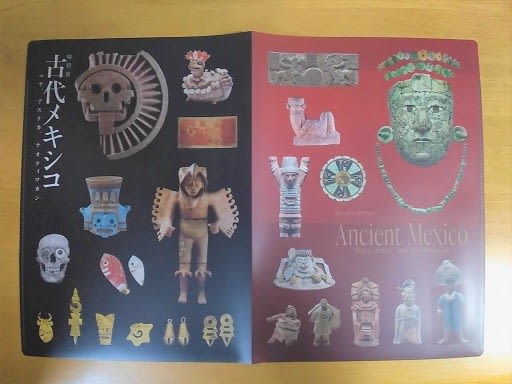

お土産は図録とWクリアファイルです。

図録の表紙は3種類ありました。