生まれて初めて腰を痛めました。

数日前にテーブルを持ったまま扇風機を避けようとしたら、腰からペキッと異音がして。

その時はそれほど痛くなくて、普通に買い物に行ったり出来たのです。が、日が落ちてからズンズン痛みが増し、翌日には起き上がるのにも一苦労する状態になってしまいました。

今はそこそこ動けるようなところまで回復していますが、屈むのに気を使います。座っていてもちょっとした重心のずれで痛みを感じますね。

夫が腰痛ベルトを貸してくれたので、それをつけて生活しています。

夫は私もお年寄りの仲間入りと喜んでいますが、私のは事故みたいなものなので、そんな寄る年波みたいな感じじゃないと思うのです (>_<)

でも、夫に言わせると、今まで普通にやれたことで腰を痛めたんだから、やっぱ加齢による衰えが原因なんだろうと。

夏の間暑さを言い訳に家に籠りきりだったので、筋力が落ちているような気がします。もう少し体を動かさないと寝たきりまっしぐらですネ(・_・

話が変わりますが、シャトレーゼのアップルパイ。

食べ応えがあるのにお安くて好き。

シャトレーゼは安価ですが、なかなか美味しいと思うのですよ。

今回は焼き菓子ばかりですが、和菓子も良いですよね。カップ入りのお団子とかシェアしやすい。

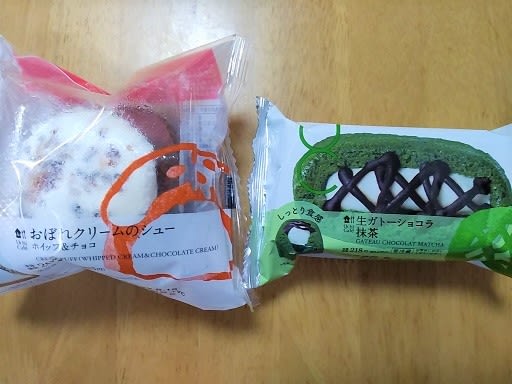

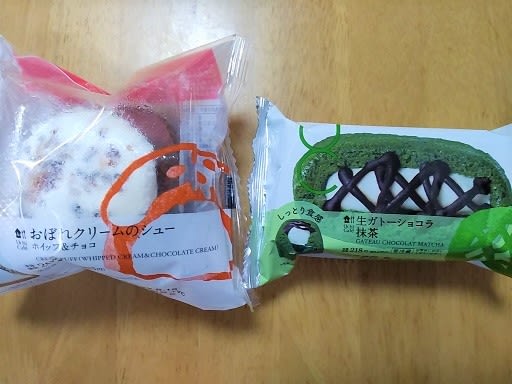

コンビニスイーツも相変わらず好きです。

冷たいものばかり。

安納芋パルム。

パルムの中ではこれが一番おいしいと思いました。季節限定みたいですが、定番化してほしいです。

カルディのドリンクベース。

好きな濃度で薄めています。カフェオレはコーヒー薄めの方が好き。豆乳で割って飲んでいます。

今夏は桃が安かったのでたくさん買いました。

これは三箱目。

アイスやバウムクーヘンと盛り合わせてみました。

梨はあんまり安くないような。

皮付きの豚肉が手に入ったので、夫に角煮を作ってもらいました。

半日以上かけてじっくり火を入れているので、トロトロに柔らかい。

今夏もアサガオを育てました。

三ヶ月近く毎日花を咲かせてくれましたが、そろそろ終わりそうです。種を採取してまた来年。

他にも鉢花を何種か育てましたが、写真を撮るのを忘れているうちに季節が変わっていました。今年の夏は本当に暑くてしんどかった…終りが見えてきてホッとしています。