「高木酒造」

高木酒造株式会社(たかぎしゅぞう)は、山形県村山市富並に本社および工場を置く日本酒の蔵元。

概要

村山市は山形県中央部にあり、東西を奥羽山脈と出羽丘陵に囲まれ、中央にはかつて舟運として使われた最上川が流れており、当時、「三難所」と呼ばれた「碁点」「隼」「三ケ瀬」がある。気候的には、冬の寒さは厳しく気温が零下15度を下ることもあるが、夏は暑く、寒暖の差が大きい盆地型の気候である。また、食文化では尾花沢市や大石田町とならんで蕎麦の生産が盛んで、市の西部には最上川三難所そば街道がある。

高木酒造は、江戸時代初期の1615年(元和元年)、高木家により山形県村山市(現在地)で酒造りをはじめたことに始まる。高木家の祖先は京都の公家であり、応仁の乱で負け惨殺を逃れてこの地で名前をかえて、ひっそりと住み続けた。雪深い地の、200年を超えるという土蔵で、地下25mの深さから湧き水を汲み上げての酒造り、日本酒の原料となる米も地元山形の米を使い酒造りを行っている。

戦前の高木家は、高木山とよばれ山林、森林、田畑を所有し林業も営んだった。京の落人だが、酒蔵の敷地だけでも3,500坪の広さがある。酒造りを始めてから390年と少したつが、十四代当主・高木辰五郎は、酒造りだけでなく県会議員の政治の仕事も熱心だった。一昔前のこの地域は、道も橋もなく大変不便な土地だったが、高木辰五郎は15年前に自ら立ち上がりインフラ整備に力を注いだ。

高木顕統は、富並の酒蔵で小学時代を過ごし、中学時代から山形市内で一人暮らしをはじめ、東京農業大学第一高等学校を経て、東京農大醸造学科へと進んだ。大学卒業後、東京新宿のクイーンズ伊勢丹に就職し流通業界での経験を踏んだ。1993年(平成5年)、高木顕統は25歳の時に蔵に戻り、大学時代の恩師・穂坂賢教授、山形県工業技術センターの小関敏彦研究員に指導を仰いだ。その後、社長と杜氏を担う蔵元杜氏になった。

「十四代」が評判になったのは、「十四代本丸秘伝玉返し」だと言われおり、1995年(平成7年)に造られ、その旨さで人気を博した。十四代は、淡麗辛口が日本酒と言われていた時代に、「芳醇旨口」で人気となった。本丸秘伝玉返しは、米は五百万石で精米歩合55%、アルコール度数15%の酒で、秘伝玉返しという名の由来は添加されているアルコールが純米粕取り焼酎であることで、酒を水で割った玉酒を返すという意味であるという。本丸秘伝玉返しは、十五代目・顕統が杜氏となった翌年に仕込まれた。

「十四代」の由来

「十四代」は、元々古酒の銘柄名に使っていたが、最初は「十三代」「十四代」「十五代」「十六代」を商標登録したところ、数字では特許が取れなかったという。しかし「十四代」だけが特許が取れたのである。その後、高木辰五郎は政治に力を入れるようになり、また杜氏が高齢になり辞めたため、跡を継がせるため息子の高木顕統に戻ってきてもらったのである。十四代銘柄で幾つかの酒を造ったのは高木顕統が蔵に戻って来てからである[3]。また、「十四代」のロゴのデザインは、書家の「岩崎潮風」の作である。

沿革

1615年(元和元年) - 現在地に酒造りを創業、年間生産石は2500石だった

年代不詳 - 「十四代」を完成するまでは、「朝日鷹」という銘柄だった

年代不詳 - 高木顕統(後の十五代目)、東京農業大学農学部醸造科を卒業

1993年(平成5年) - 杜氏・山内が高齢のため辞任、十四代目・高木辰五郎が山形県議会議員に当選

1994年(平成6年) - 十五代目・高木顕統、初めての念願の日本酒が完成

2016年(平成28年) - 現在、十五代目・高木顕統が蔵を継承している

2022年(令和4年)3月2日 - 十四代目・高木辰五郎死去(行年84歳)

高木酒造株式会社 山形県村山市富並1826番地

*Wikipedia より

代表銘柄

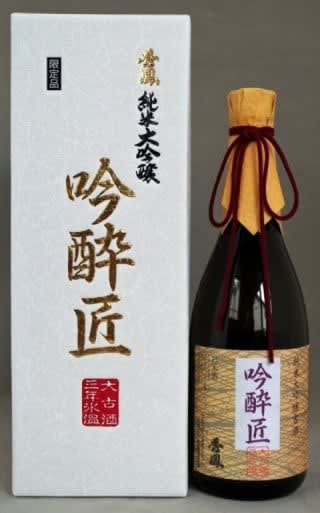

十四代 鑑評会出品酒

味わいの特徴

鑑評会出品用として一般販売なしの限定酒。

穏やかではあるが、濃醇で甘やかな果実の香り。

甘みと濃厚な旨みのバランスが良く、柑橘の皮を思わせるような苦味が味に深みを与えてくれます。

飲食店様には卸しておりません。

情報詳細

特定名称 純米大吟醸酒

原材料 米、米麹

アルコール度 16%