『 最新研究で判明した「脳卒中と枕」の関係

「高さ12cm以上の枕で寝てはいけない」理由を医師が解説 』、

と題された見出しを見たりした。

《・・ 健康診断の結果は上々。

「ああ、これで今夜は枕を高くして眠れる・・」と、思ったら大間違い。

なぜなら、いまあなたが頭を預けようとしているその枕は、あなたの命を奪う“凶器”にも、

寿命を延ばす“命綱”にもなりえるからだ。

人生を変える枕選びを徹底指南。

☆教えてくれた人

市村真也さん/慶真会川崎中央クリニック院長で脳神経外科医

山田朱織さん/整形外科院長

☆最新研究で判明した脳卒中の予防法とは?

がん、心臓病、老衰──2023年に厚生労働省が発表した人口動態統計によれば、

この「日本人の死因トップ3」の次に挙がるのが、「脳卒中」。

つまり、脳梗塞や脳出血などを含む脳血管疾患だ。

医療技術の進歩により、予防や早期発見が可能になったことで死亡者は減少しているが、

心筋梗塞よりも発症率は高く、いまなお国民病といわれ続けている。

発見が早く幸い命を落とさずに済んだとしても、その後要介護状態になる人も少なくなく、

40~64歳で介護が必要になる人の半数以上が、脳卒中が原因だといわれている。

注視すべきなのは、加齢とともにリスクが高まるイメージが強い脳卒中が、

15~45歳の若い世代にも増えていること。

そしてその原因の1割を占めるのが、「特発性椎骨(ついこつ)動脈解離」という病気だ。

日本やドイツでの脳神経外科の執刀経験を持つ慶真会川崎中央クリニック院長で、

脳神経外科医の市村真也さんが解説する。

「特発性椎骨動脈解離は読んで字のごとく、

首の後ろにある『椎骨動脈』という血管が裂けることで出血するほか、

裂け目が脳への血流を阻むことで、脳梗塞を起こす病気です」

なぜ椎骨動脈が裂けるのか、なぜ若者にも起こるのか──長らく解明されず、

予防法も治療方法も不明だったこの病気について、

ある1つの可能性が最新研究で浮かび上がってきた。

☆「高すぎる枕」が脳卒中の一因に

今年1月、国立循環器病研究センターの研究グループが発表した論文によると、

特発性椎骨動脈解離の患者グループとそうでないグループを比較したところ、

前者の34%が「高さ12cm以上の枕」を使用しており、17%は「高さ15cm以上」の枕を使用していた。

つまり、患者の半数以上が「高さのある枕」を使っており、それを使い続けることで、

脳卒中の一因である特発性椎骨動脈解離のリスクが高まる可能性があることがわかったのだ。

「高い枕によって、首が上に引っ張られる体勢になることで、

首の血管も引っ張られてダメージが与えられるのが、一因だと思われます。

また、高すぎる枕は、極端にうつむいた『スマホ首』の姿勢をつくってしまう。

その体勢で眠ると気道が圧迫され、脳卒中のリスクを3倍にも膨らませる

といわれる睡眠時無呼吸症候群を招きます」(市村さん・以下同)

高すぎる枕が脳卒中の一因になる可能性を導き出した同研究グループは、

このリスクを「殿様枕症候群」と名づけた。

殿様枕とは、17~19世紀の日本で、髷(まげ)を崩さず眠るために使われていたいわゆる箱枕で、

高さは16cmほど。

名前とは裏腹に、殿様のような身分の高い人だけでなく、庶民も広く使用していた一般的な寝具とされている。

そうした高さのある箱形の枕で眠る習慣は、

日本以外にも中国などのアジア諸国でも見られる。

発症の一因に枕がある可能性が高いという推察の論拠には、

特発性椎骨動脈解離の患者が、欧米人よりも東アジア人に極端に多いことも挙げられるだろう。

市村さんも、「科学的根拠があるわけではない」としながらも、

自身の手術の臨床経験から、欧米人とアジア人の身体的な違いを指摘する。

「欧米人と比べると、アジア人は血管や筋肉、神経といった体のつくりがもろいように感じます。

欧米人は多少無理な方向に体を動かしても、大きなダメージはありませんが、

アジア人が同じことをすると、血管や筋肉を損傷することがあるようです」

☆脳卒中リスクを緩和する「枕」の選び方

同研究グループは、頭を乗せていない状態で高さが12cm以上ある枕を「高い」、

15cm以上ある枕を「極端に高い」とし、枕の高さはこれよりも低いものにすることをすすめている。

加えて、脳卒中リスクを高める“悪い枕”で寝るのと同じ状況を意図せずにつくっているケースもある。

代表的なものは、現代人に多い「スマホを見ながら寝る」という習慣だ。

仰向けに寝た際に、画面が見やすくなるように枕を“二段重ね”にし、

そのまま眠ってしまうことで、結果的に朝まで殿様枕で寝てしまう習慣は、

脳卒中リスクを高めることにつながる。

この傾向からも、同研究グループは「特発性椎骨動脈解離は現代病の一種ともいえる」と指摘している。

枕と睡眠のための「枕外来」を開設し、

これまでのべ8万人もの枕と睡眠の悩みを解決してきた整形外科院長の山田朱織さんも

「高すぎる枕は、整形外科的な観点からもおすすめできない」としたうえで、硬さの重要性についても語る。

「今回の研究では、頭を乗せた際にその重みで、枕がどれくらい沈むかも重要だと示されています。

頭を乗せたときに高さが半分にもならないものは、より脳卒中のリスクが高く、

半分以下につぶれる枕は、リスクが緩和される。

ただしその一方で、高くやわらかすぎる枕が沈み込みで低くなると、

寝返りの際に頸椎が不安定になるリスクがあります。

いちばんいいのは、最初から適切な高さ&適度な硬さの枕を使用することです。

当院の患者に特に多い悩みである首の痛みに加え、肩こりや頭痛、手のしびれ、

腰痛、不眠や中途覚醒、睡眠時無呼吸症候群、いびきなども

こうした“悪い枕”が引き起こしている場合が多いのです。

ですがそれは裏を返せば、こうした症状は枕を変えれば解決できるということ。

枕はいわば、睡眠中に健康を守る“インフラ”なのです」(山田さん・以下同)

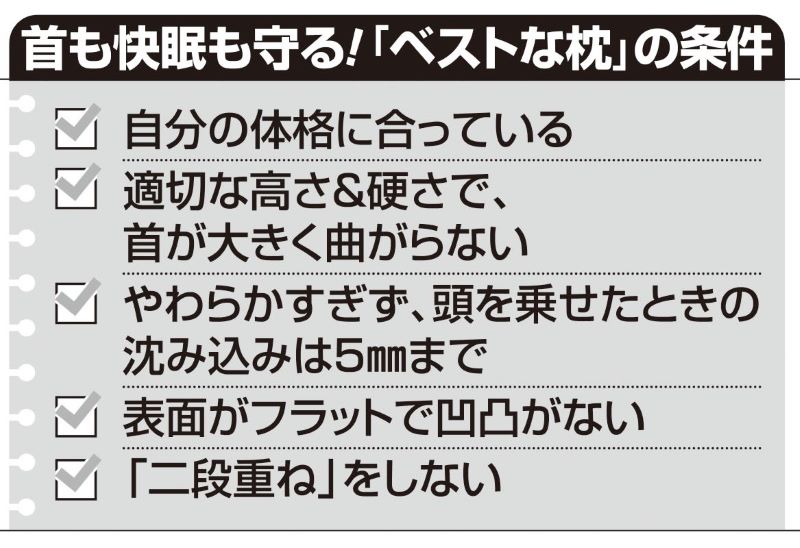

☆医師が提唱する「いい枕の3大条件」

山田さんが提唱する“いい枕の3大条件”は、

【1】自分の体に合った高さであること。

「力を抜いて横向きに寝たときに、顔の中心線が布団と平行になり、

仰向けに寝たときは、喉や首筋に圧迫感がなく、後頭部から肩にかけての力が抜ける状態になるのが正しい高さです」

次に【2】その高さを一晩中維持できるだけの硬さがあること。

そして【3】表面が平らで、凹凸がないこと。

「一時期流行した低反発ウレタンやそば殻、ひのき、プラスチックチップなどは、

やわらかすぎるため、適切な高さを維持することができず、おすすめできません。

頭を乗せたときの沈み込みは、5mm以内が理想的です。

できれば、裏地のついた玄関マットのような素材にタオルを重ねて手作りするのがベストですが、

せめて買ってきた枕をそのまま使わずに、この【1】~【3】の条件を満たすように、

バスタオルやタオルケットを使って自分で調整してほしい。

ただぐるぐる巻きつけるだけだと、表面が丸く膨らんでしまうので、

丁寧にじゃばら折りしたものを、枕の上にのせるのがいいでしょう」

たかが枕、されど枕。今夜からはバスタオルを手に、寝室に向かった方がいいかもしれない。

イラスト/勝山英幸

※女性セブン2024年5月2日号・・ 》

注)記事の原文に、あえて改行など多くした。