中々、腰が重くてウォーキングに出れません。

今日は仕方なしに道すがら花の写真を撮りながらウォーキングしようと出かけました。

結果、かなり頑張って、歩いてきました。(約15,000歩)

だらだら歩きの上に、時々花の写真撮影で立ち止まるので、あまり運動になっていません。まあやらないよりはマシなので良しとします。

道端や公園などに咲いていた花の写真です。

「ケチョウセンアサガオ(毛朝鮮朝顔)」(別名:アメリカチョウセンアサガオ)

(ナス科)薬用植物(有毒)<撮影:道端>

「キクイモモドキ(菊芋擬き)」(別名:ヒメヒマワリ(姫向日葵)、ヘリオプシス)高温多湿に強い宿根草 <畑の隅>

「アガパンサス」(和名:ムラサキクンシラン(紫君子蘭))はさわやかな涼感のある花を多数咲かせる。<撮影:千葉大柏の葉キャンパス>

ナシ原種「ヤマナシ」 固くて酸味が強くて、まずい。<撮影:千葉大柏の葉キャンパス>

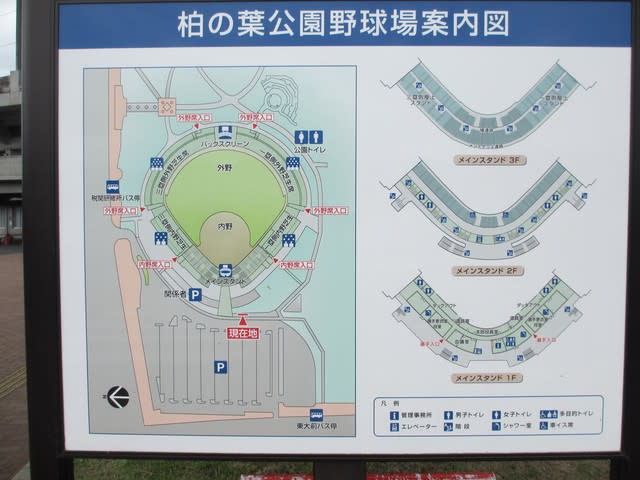

「カリン(花梨)」(バラ科)実はかなり固くて酸味が強く、そのままでは食べられないので、果実酒などに用いられる。<柏の葉公園>

「モクゲンジ」(別名:センダンバボダイジュ)(ムクロジ科)

花後にできた袋状の実。種子が数珠の材料になる。<撮影:千葉大柏の葉キャンパス>

「カエデ・種名不明」 <撮影:千葉大柏の葉キャンパス>

「コウヤマキ(高野槙)」(マキ科)「まつぼっくり」の先から葉が生じる。

秋篠宮家の悠仁様のお印(しるし)が高野槙<撮影:柏の葉公園>

「アカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)」(アカバナ科) 花径は10~15mm位で、花びらは4枚。帰化植物。

名前の由来は淡紅色の花を夕方開くことによるが、現在では昼間から咲いている。<撮影:道端>

「キバナコスモス」(キク科)花茎の先に花径6センチくらいの花(頭花)を1輪つける。

花色はオレンジ色ないし黄色である。<畑の端>

「サフィニア?」鮮やかなピンクの花と真っ白な花のコントラストが綺麗ですね。<撮影:千葉大柏の葉キャンパス>

「カタバミ(片喰)」(カタバミ科)黄色い小さな5弁花をつける。片喰紋は五大家紋 <撮影:道端>

「ランタナ」(和名:七変化)(クマツヅラ科)常緑の低木 <撮影:柏の葉公園:公園センター>

「サンパラソル・アプリコット」(キョウチクトウ科)サントリーが開発したマンデビラ。まとまりの良い草姿で早く咲く。<撮影:柏の葉公園公園センター:>

「デンドロビウム・フォーミディブル」(ラン科) 比較的寒さに強い洋蘭で開花時期は4~7月頃、白い清楚な花を香りと共に楽しむことができます。<撮影:柏の葉公園:公園センター>

「カサブランカ」(百合)(ユリ科)ユリの一品種。花が大きくて白くて豪華で、 香りも強くて良い。

真っ白であるために冠婚葬祭に重宝される。ピンクや黄色もあります。<撮影:柏の葉公園:公園センター>

「ブーゲンビレア」(オシロイバナ科)熱帯性の低木。和名はイカダカズラ(筏葛)。<柏の葉公園温室にて>

「ウキツリボク(浮釣木)」(アオイ科)常緑低木(1.5m以下)<撮影:柏の葉公園>

爽やかな青紫に縁取られた涼しげな花色「ペチュニア’サファニアアート・江戸しぼり’」

ユニークな変わり咲き種。<撮影:柏の葉公園>

因みに「サフィニア」はペチュニアを品種改良した「サントリー」の商品名です。

「ペチュニア’サファニアアート・ももいろハート’」

白地にピンクのハートの模様がキュート!<撮影:柏の葉公園>

大実の「ブルーベリー」(ツツジ科)落葉低木 <撮影:柏の葉公園>

「ユーチャリス」(和名:アマゾンユリ)(ヒガンバナ科)<撮影:柏の葉公園>

「コエビソウ(小海老草)」 別名:ベロペロネ(キツネノマゴ科)半つる性常緑植物。<柏の葉公園温室にて>

「サンタンカ」(アカネ科)<柏の葉公園温室にて>

「ハイビスカス(ブッソウゲ)」アオイ科の花はどれも綺麗です。<撮影:柏の葉公園>

「ワレモコウ(吾亦紅)」(バラ科) 枝分かれした茎の先に、楕円形をした赤紫色の花穂をつける。<撮影:柏の葉公園>

「オミナエシ(女郎花)」(オミナエシ科) 秋の七草の一つ。黄色い小さな花が群がり咲く。 <撮影:柏の葉公園>

「ウコン(鬱金)」(ショウガ科) 地下に黄色の根茎を持つ大形の多年草。カレーに欠かせない香辛料。頭頂の花に見えるのは、葉の変形したもので苞葉と呼ばれるもの。8月頃、淡い黄色い花弁の小さな花が咲きます。<撮影:柏の葉公園:公園センター>

「ヒルガオ(昼顔)」(ヒルガオ科)蔓性の多年草。花径5~6cm位の淡い紅色(ピンク)をした漏斗形の花。 <撮影:道端>

「ペンタス」(和名:クササンタンカ)(アカネ科)星形の可愛い花を咲かせます。<撮影:柏の葉公園>

「トケイソウ(時計草)」 (トケイソウ科) つる性常緑低木 <撮影:柏の葉公園:公園センター前>

「ノウゼンカズラ」(ノウゼンカズラ科)花径は5~10cmでオレンジ色の大きい漏斗状の花をたくさんつける。<撮影:柏の葉公園>

「メマツヨイグサ?(雌待宵草)」 <撮影:道端> 花(直径2~5cm)は夕方に開き朝にはしぼむ黄色い一日花。

「ナンキンハゼ(南京櫨)」(トウダイグサ科)<撮影:柏の葉公園>

「アベリア」<撮影:科学警察研究所>

「シマトネリコ」(モクセイ科)常緑性高木。規則正しく並んだ照葉が涼やかで美しい。<撮影:千葉大柏の葉キャンパス>

「ワルナスビ(悪茄子)」(ナス科)多年草。棘が多く、始末に困る害草。外来植物<撮影:道端>

「ヨウシュヤマゴボウ(洋種山牛蒡)」花穂を枝先に薄紅色の花を咲かせ、夏季に扁平な果実を付けた後に初秋に黒く熟す。 <撮影:こんぶくろ池自然博物公園>

「ヒメジョオン」(キク科)白い花を咲かせる一年草 <撮影:道端>

「フロックス」(和名:クサキョウチクトウ)ハナシノブ科 <撮影:道端の花壇>

「オニユリ(鬼百合)」の蕾(別名:テンガイユリ(天蓋百合))(ユリ科)<撮影:道端の花壇>

他にも大量に撮ってしまったのでこの辺にしておきます。

疲れたので柏の葉公園「松柏亭」でしばし休憩

呈茶席から見た庭園

冷抹茶(190円)をいただきました。天井の照明が写り込んであまり綺麗に見えませんね。