あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の

ながながし夜を ひとりかも寝む

詠んだ人・・・柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)

詠んだ人のきもち・・・長い長い秋の夜を、恋人もなく

ひとりぼっちで寝るんだろうな。さびしいなあ。

山鳥・・・キジに似た野鳥で、尾が長い。

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の

ながながし夜を ひとりかも寝む

詠んだ人・・・柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)

詠んだ人のきもち・・・長い長い秋の夜を、恋人もなく

ひとりぼっちで寝るんだろうな。さびしいなあ。

山鳥・・・キジに似た野鳥で、尾が長い。

我が家のオリジナル、百人一首ドリル。

小学生(11歳と8歳)の子どもたちにやらせてみたら、20首だけですが、案外すぐに遊べるようになりました。

そう、「遊ぶ」ことが目的のドリルです。

だから、全部覚えなくていいんです。極端な話、上の句と下の句の冒頭だけ知っていれば遊べます。

わからなければ、ふつうのカルタみたいに全部聞いてからとればいいわけで、無理に覚えなくても十分。

でもそうやって世界に親しんでいるうちに、いつのまにか頭にはいって、そのうちのいくつかは心にも届くのではないかと思っています。

では、やりかたを。

1・いちばん上の、なぞの4文字(または5,6文字)を覚えます。

10首並べていますが、5首づつやっていったほうがいいかもしれません。

2・ 1・で覚えた文字をかくして、問題1にある上下の言葉を、線で結びます。

結んだら答え合わせ。間違えたものを、覚え直します。

3・問題2、3と進みます。

4・5首または10首覚えたら、カルタで実践してみます。

子ども自身に札を渡して並べてもらい、よーく見て、知っているものをあらかじめ

確認させておきます。

「1つか2つだけでも絶対わかるものをみつけておいて」と声をかけてあげます。

10首や20首の場合は、半分づつ札を渡ますが、自分が取れそうなものを右手に近い場所に

おくと取りやすいです。

5・スタートです!

取ったら、全文を読みあげて耳に入るようにします。

前回ご紹介した五色百人一首は、下の句の裏面に上の句が書いてあるんですよ。

だから子ども自身が取った札をひっくり返して読むことができる。良いアイデアですよね。

ドリルを作る上で迷ったのは、というか今でも迷っているんですが、旧かなづかいの表記がちょっと・・・。

「きょう」と読むけど「けふ」と書く。「おうさか」ではなく「あふさか」。

ドリルで覚える場合、どちらで書くべきなのか・・・?

結局、札に書いてあるとおりの表記にしましたが・・・あと、「をとめ」と「おとめ」とかね。

こういうのは私の気分しだいになってしまっているところもあり、あとで書き直すかもしれません。

それと基本的には最初の2文字だけを取っていますが、3字決まりの場合は3文字まで取るようにしています。

ただそれ以上になるとね・・・これはもう、あとで個別に覚えるしかないんじゃないかと思っています。

しかし・・・こういう意味不明な言葉を子どもが何の抵抗もなく覚えてしまうのには、びっくりします。

思いおこせば自分も小学生時代、意味のない歌詞とかをよく覚えたなあ。

ほら、フィンガー5の「恋の呪文」とかですよ(ト、トシがバレバレ・・・)。

あれって、意味を気にすることのない子ども時代だけの芸当ですよね。しかも案外忘れない。

大人になっても覚えていたりする。

だからこのドリルも、小学生限定なのかもしれません。どうかな、大人でも使えるかなあ?

あ、我が家の場合、70%縮小で画面を印刷できたんですが、よそではどうなのかな。

もしもやってみたかた、お子様に使ってみたかたがいらっしゃいましたら、どうぞご一報を。

ぜひ、よろしくお願いいたします。

koma

小学生の子どもたちといっしょに、百人一首で遊びたい!

そんな野望を胸に、新しいカテゴリーを作ってみました。

内容は、五色百人一首(後述)に沿った歌解説と、ドリルの二本立て。

こだわったのは、子どもといっしょにパッと読めるように「文字を大きく、少なく」すること。

くわしく学ぶためのお勉強ではなくて、まずは遊びながら自然に親しむことを第一に考えました。

とはいえ、自慢じゃありませんが古典関係はまったくド素人な私・・・。

かの源氏物語だって、少女マンガ以外でふれたためしがありません。

百人一首についても、高校の授業でしつこくテストされたおかげで丸暗記したはずですが、それも太古の昔の記憶に。

当時だって意味を習った覚えはほとんどないし。

でも、あの雰囲気、雅な世界観みたいなものには、今でもとても憧れます。

そしてこれが「読み物」ではなく「かるた」として存在していることを、とてもうれしく思うんです。

では、このカテゴリーのくわしいご説明を・・・。

☆一首づつ、かんたん解説

小学生にもわかるような簡単な説明を、一首づつつけていきます。

恋愛のことを単なる「好き」でサラッと表していることもあり。小学生に恋愛はわからないけど「好き」な気持ちはわかると思うので。

これを始めるにあたって、遅まきながら詠み人たちの生年を見てみました。

すると1首目が626年、100首目が1197年。え~?? 知らなかった、なんちゅー壮大な・・・。

驚きましたが、人の気持ちが昔も今も変わらないのには、さらに驚いてしまいました。

千年も前なのに、今現在の呟きといっても全然おかしくないものがいっぱい。今も昔も変わることのない、私たちの気持ち。心。

そういうことも、子どもたちに感じてもらいたいと思います。

(画面左にあるカテゴリー一覧から色札をクリックしていただくと、まとめてご覧になれます)

☆ 参考文献

「評解 小倉百人一首」(三木幸信・中川浩文 京都書房)

これはなんと! うら若き女子高生だった私が、授業の副読本として使用していたという太古の昔の本です。

今までとってあったなんて我ながらすばらしい(笑)。

「百人のこころ」の表記はこれに従っています。漢字の使い方とかほかの文献とちがってたりもするけど・・・。

あと手元にあるのは「旺文社古語辞典別冊 百人一首の手引き」。

まあどちらも、1980年発行とあるのが問題ですね~。もしかすると研究が進んで、今は別の解釈だったりすることもあるのかも? 心配になったのでネットで検索したサイトにも行ってみました。

時雨殿 きれいでわかりやすいサイトです。

☆ 歌の順番

「五色百人一首」(東京教育技術研究所)というのをご存知でしょうか。

学校の教室で生徒たちがいっせいに遊ぶことを目的に作られたもののようですが、札が20首づつ色分けされていて、とても見やすいんです。

100首と思うからハードルが高いわけで、20首ならなんとかなりそうですよね。

みんなで遊ぶうちに一体感が生まれクラスが仲良くなる、という実例が紹介されていて、なんてすてきなアイデアだろうと感心しました。

それでこのブログでも、これの百首一覧に出ている通りの順番でとりあげていこうと思います。

なぜかバラバラな順番なので、古い順に並べてある参考文献を調べるときにめんどくさい・・・が、20首づつ遊べるのが気に入っているので、まあいっか。

古い順でいくとラストの一首、たどりつく人が少ないであろう「百敷」が、やけに早々と出てくるので、個人的に新鮮です。

覚えやすいのか、我が家の子どもたちもこの一首はいちばんに覚えてしまいました。

10首のせたところで、ドリルをつける予定です。ドリルの説明については次回に。

もともとは、ドリルを印刷したいがためにブログの画面を借りた、というのが始まりのカテゴリーでもあります。

私のうるわしくない字で書いたものより説得力が出るし、何枚も印刷できて便利だったので。

一首づつの説明をしているサイトってたくさんありますよね。

だから、何も私が今更やることもないのかな?と最初は思ったりもしましたが・・・。

でもやり始めてみると、自分自身がすごく勉強になって面白い。高校生のころにはまったくわからなかった奥深い世界に、ときめいてしまう。

調べていると、なんだか自分の心まで美しく雅になる気さえしてくる。

もちろん気だけ、ですが(笑)。楽しくて、けっこうはまってしまいました。

そういうわけで、100首すべてとなると先が長い話ですが、焦らず気長に続けていきたいと考えています。

おつきあいいただけましたら、どうぞよろしくお願いいたしします。

夏坊が1年男子だったときにシリーズ化(笑)した「苦手」な話。

2年になってからは一度も登場してませんでしたが、苦手なものは今でも苦手なままなのでした。

とくに漢字ドリルの宿題はダメダメで、

「今日もかんドが2回・・・」と、やる前からどんよりしています。

あ、「かんド」というのは漢字ドリルの略で、計算ドリルは「けいド」と呼ばれていますが、うちの学校だけの呼び方なのかな。それとも全国の小学生の共通言語?

入学後、最初に「けいド」という単語を聞いたときは、なんのことやら見当もつきませんでしたが・・・。

夏坊の場合、どうしてそんなにどんよりするかというと、字を書くのが遅いんですね。

とにかく書き初めの提出作品のごとく、丁寧にきれいに書こうとする。

ちょっと急いでちょっと丁寧に、という作業ができない。慎重に慎重に、気になるところはいちいち消しゴムで消しながら・・・。

宿題のパターンはいつも、7行の例文をノートに2回写して、余白は漢字で埋める、というもの。たしかに面倒ではありますが、ふつうのお子さんにはたいして多くない量なんじゃないでしょうか。

ところが夏坊の手にかかると・・・1行書くのに5分はざら。へたすりゃ10分、15分。

2行書くのに30分も費やしたときには仰天しましたが、要するに、本人が途中で書くのに疲れてしまって、ぼ~っと休憩しちゃうんですね。

私がそばにいればハッパかけるんだけど、夕飯作る時間だからそこまでくっついてもいられないし、あまりくっつくのも良くないかと思うし・・・。

先日なんか「もっとテキトーに書きなさい!」という母のありがたいアドバイスを受けたあと、数分後に様子をのぞいてみたら、めそめそ涙しているではありませんか。

「どうしたの!?」

「早く書いたら・・・きれいに書けなかった・・・」

・・・こんな夏坊のノートは、先生のお直しはほとんどなし。まあお直しが嫌で必死にきれいに書いているともいえますが。

漢字テストはほぼ100点。まあ覚えている字を何度も書かなきゃいけないというのも、つまんない作業ではありますね・・・。

ちなみにけいドの宿題も、字を書くのが遅いという理由でかなり時間がかかります。計算自体はすごく早くできるのに。

ところで。

お兄ちゃんの冬坊は、いまだかつて漢字の宿題を嫌がったことがありません。字を書くのが遅かったこともありません。

そりゃーもう、素早く荒々しくテキトーにお書きになります。

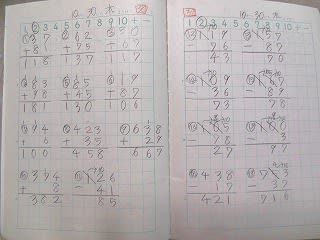

では比較を。

夏坊の美しい算数ノート。

夏坊の美しい算数ノート。

冬坊のアクティブな算数ノート。

冬坊のアクティブな算数ノート。

・・・・・・冬坊、判読不能・・・。

個人面談のとき、夏坊の先生からは「字を書くのが遅すぎる」。冬坊の先生からは「字を書くのが乱暴すぎる」。

同じ日に時間差で言われたことが忘れられません。

どういうこと? どうしてそんなに極端な兄弟なの??

何よりも不思議で仕方ないのは、ふだんの性格や行動とは正反対の字体だということ。

2人の字が逆ならまだわかるんですよ。おっとなし~い冬坊と大騒ぎしている夏坊と。

とくに冬坊、学校の廊下に貼りだされた作文とかを見ても、クラスでいちばん男らしいとさえ言えるこの文字は、いったいどこから・・・。

とにかく。2年生ももうすぐおしまい。

夏坊には、なんとかどんよりしない3年生になってもらいたいというのが、母の希望であります。

前ページ ありがとうございました 次ページ

お久しぶりのほのぼの編。

ここしばらく説明的な文章や謎の写真撮影(「今日はどんな日」の)に明け暮れてましたが、こちらのカテゴリーを書くのも好き。

楽しいです。

読んでるかたも楽しいと・・・いいんですが・・・(汗)。

さて小学2年生の夏坊ですが、日課のように毎日出るのが音読の宿題。1学期から続いています。

それも同じ文章を1回読むのではなく、2回3回、いやいや5回以上なんぞと言われて・・・。

「音読カード」なるものがあり、そこに日付と題名、回数を記入。

さらに、すらすらと、はきはきと、気持ちをこめて、の項目が並び、おうちのひとがそれに○をつけてサインしなければならないという念の入れよう。

先生がたの、音読にかける意気込みが伝わってまいります。

そんなに何度も読んでたら、かえって気持ちが入らないんじゃないの~?

毎日宿題にしなくてもいいのでは?

と、正直言って疑問に思ってもいたんですが・・・。

先日、自分で書いたプチうつ脱出編の「音読」の記事を読んでいて、突然気がついた。

も、もしかしてこれが先生がたの意図するところなのか・・・!?

コピペしてみますね。

>川島教授によりますと、音読しているときは脳の広い範囲が活性化するそうです。

細かくいうと、

・情報を統合して考えたり判断する前頭前野(前頭葉)

・言葉を理解するウェルニッケ野(頭頂葉)

・文字を見る視覚野(後頭葉)

・見えたものを調べる下側頭回(側頭葉)

・声に出した音を聞く聴覚野(側頭葉)

・・・が、活性化。音読、すごーい!

すごーい!って、自分で書いてますよ、私。毎日の宿題に文句言ってたくせに・・・。

音読が子どもの脳の発達にも効果的なのは明白。

とすると、学校側もこれを狙って音読の嵐を・・・? そうなんですか? 先生。

それはともかく。

夏坊は、気分がのっているときに気に入ったものを読むと、意外なくらい音読がうまい。

今日は「アレクサンダとぜんまいねずみ」を読んでましたが、児童劇団みたいな台詞回しでびっくりしました。

気分がのらないときは、酔っ払いオヤジのような出来栄えなんですけどね。

1年生の今ごろに読んでいたのが「ふたりはともだち」。

クラスで役を決めて読み合いをして、いちばん上手な子には先生の手作り賞状が。なんと夏坊、3学期のおわりに映えある賞状を持ち帰ってきました。

賞状の文面。「ベストがまくん賞。あなたは「お手がみ」のげきでがまくんを一生けんめいえんじ、みんなにかんどうをあたえました。これからもみんなのお手本としてこくごのおべんきょうをがんばってください」

連絡帳に記入されていた先生のお言葉。「哀愁あふれるがまくんの名演技を見せたかったです」。

がまくん・・・なるほど。かえるくんはありえないもんね。先生、ナイスキャスティング。

哀愁の名演技、私も見たかったなあ。

それにしても。音読の効果はわかったとして、聞いている側から言わせてもらうと、かわいそうな話を連日聞くのはちとつらい。

「泣いたあかおに」とか「きつねのおきゃくさま」とかですね。

これらは夏坊の心には特に響かなかったらしく、みごとな棒読みで。

感情こめて読まれるよりはましだったと思うけど、どんなに棒読みでもこっちは想像力を働かせちゃうし・・・。

しかも「きつねのおきゃくさま」なんて、たった1行でいきなりきつねが死んでしまうどんでん返し。

夕飯の支度しながら何気なく聞いていたのに、え~?? 今なんて言った?? さら~っと心なく読んだよね?(涙)。

詩なんかは聞いてて楽しいし、くり返し読んでも許せちゃいますね。

3年生になっても、音読の宿題って出るのかなあ。冬坊のときは出なかったと思うけど、3年前とは方針が変わっているかもしれませんね。

前ページ  ありがとうございました

ありがとうございました  次ページ

次ページ