時間をみつけて学生オケを聴いて来た。

毎年行われている音大生によるフェスティバルで、関東にある音楽大学6校がそれぞれ演奏するものだ。今年は、洗足学園と武蔵野音楽大学。

演奏会自体は、前半にシベリウスの第2交響曲、そして後半がムソムグスキー(ラヴェル編)の展覧会の絵というプログラム。それぞれ聴きごたえのある内容だった。

アントンKが学生時代の頃と比べて、日本のプロのオーケストラの技術的側面の向上のついては、再三語ってきたところだが、今回のような学生オーケストラの世界でも、それと比例するようにトータルに上手くなったことがはっきりと言える。もちろん未だにプロとアマとの差はあるが、だからといって必ずしも良い演奏だから、良い音だから感動するというものではない。世界の超一流と言われるオケの演奏で、外面的しか心に響かず、がっかりしてホールを後にしたケースも多々あり、また一方、縦の線が揃わずに崩壊寸前のような演奏会でも、どこか共感し感動した演奏会も何度となく存在する。先入観なしに、目の前で初めて生まれる音楽に対して自分がどこまで入り込めるのか。そこのところがポイントとなり、これは自分自身の心の置きどころにも起因する。

話が逸れたが、今回の2校の演奏を聴いて思ったことは、各パートがバランスされていて聴きやすかったこと、特に弦楽器がコンマス引率のもと奮闘していた印象をもった。これは、オケごとに変わって登場した指揮者たちの努力の賜物だろう。レコード通り、教科書通りのきちっとした演奏だったように感じた。こういう演奏会では、聴衆の大部分がオケの関係者たちだろうと思うが、アントンKのように、何か面白い事を探すようなある意味逆らった聴き方をする聴衆は少ないだろう。単純に生演奏を聴きたいと思い足を運んだ演奏会なのだから・・・

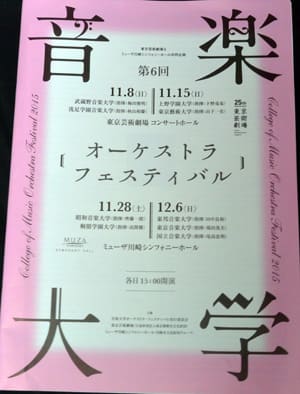

11月8日 東京芸術劇場大ホール

シベリウス 交響曲第2番 ニ長調OP43

梅田俊明 指揮 武蔵野音楽大学管弦楽団

ムソルグスキー(ラヴェル編曲) 組曲「展覧会の絵」

秋山和義 指揮 洗足学園音楽大学管弦楽団