にほんブログ村

にほんブログ村

応援クリック、よろしくお願いいたします

応援クリック、よろしくお願いいたします

いつも、ご訪問ありがとうございます。

いつも、ご訪問ありがとうございます。

曹洞宗の葬儀:「授戒」と「引導」に感銘を受けました。

母の戒名もとっても気に入りました。

おはようございます。

2月13日の誕生日に90歳になって、旅立った母。

2月18日:通夜、19日:告別式・初七日の葬儀が

滞りなく、無事に終わりました。

お通夜までに、6日あったことっもあり、

葬儀屋さんとも、1つ1つ丁寧に決めていくことができました。

身内の葬儀では、祖父・祖母・父と3回、経験しました。

若かったこともあり、葬儀の流れなども全く記憶していませんでした。

一通りの流れが把握できて、本当に勉強になりました。

実家は曹洞宗です。

私が感銘を受けたのは、初七日法要の「授戒」と「引導」です。

弟子になるために必要な戒名・戒法を授かる「授戒」

仏のもとへと故人を導く「引導」

ご住職様より、母の戒名についての丁寧な説明がありました。

母は、紫色が大好きです。

マサを漢字にすると「雅」となり、

戒名のなかに「紫」「雅」が入っていたので、いい戒名だと思いました。

以下、ネットからの引用になりますが

覚書として記しておきたいと思いました。

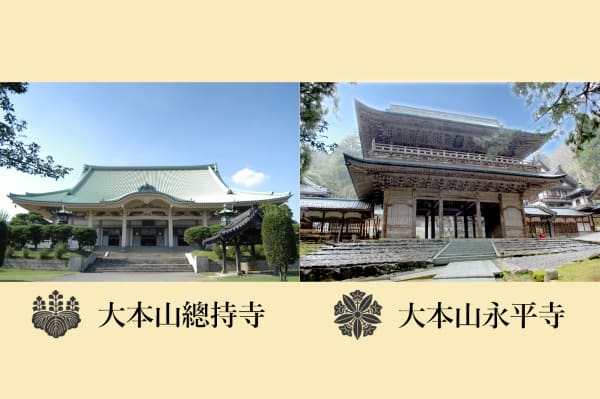

◆曹洞宗(そうとうしゅう)とは、日本三大禅宗に数えられる禅宗です。

鎌倉時代の禅僧・道元(どうげん)が中国から日本に伝えたとされています。

※ 写真は福井県永平寺

◆曹洞宗は、道元禅師と瑩山禅師の教えがまとめられた経本を基本経典としています。

◆曹洞宗の葬儀の特徴

引用先:https://www.tear.co.jp/knowledge/manners/soutousyu/

「仏の弟子になる」という儀式がある

長い時間をかけて儀式を行う

独特の仏具で大きな音を出す

◆曹洞宗の葬儀は、弟子になるために必要な戒名・戒法を授かる「授戒」

と仏のもとへと故人を導く「引導」で構成されています。

曹洞宗の葬儀には故人が「仏の弟子になる」という特徴的な考え方があり、

故人がつつがなく仏の元に導かれ弟子になるために、

長い時間をかけて儀式が行われます。

◆曹洞宗の葬儀の流れ

導師入場~焼香

導師入場 → 剃髪 → 授戒 → 焼香・読経

導師入場

導師と式衆が入場します。導師とは仏教用語で引導を渡す僧侶を指しますが、

要するに葬儀を取り仕切る僧侶のことです。

式衆はその他の役割を与えられている僧侶たちを指します。

剃髪

導師が剃刀を持ち、「剃髪の偈」を唱えます。

古の出家儀式を再現したもので授戒への第一歩と考えられています。

授戒

授戒とは故人が仏さまの弟子になるために、必要な戒名や戒法を授かるための儀式です。

授戒はさらに細かく下記の儀式によって構成されています。

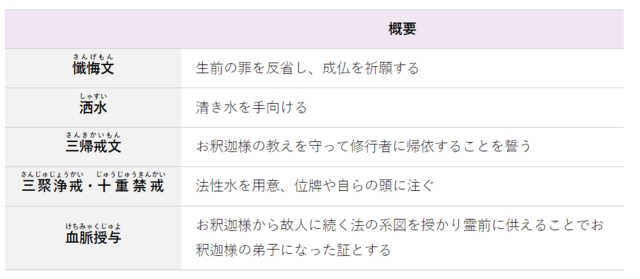

◆概要

懺悔文(さんげもん):生前の罪を反省し、成仏を祈願する

洒水(しゃすい):清き水を手向ける

三帰戒文(さんきかいもん):お釈迦様の教えを守って修行者に帰依することを誓う

三聚浄戒(さんじゅじょうかい)

十重禁戒(じゅうじゅうきんかい):法性水を用意、位牌や自らの頭に注ぐ

血脈授与(けちみゃくじゅよ):お釈迦様から故人に続く法の系図を授かり

霊前に供えることでお釈迦様の弟子になった証とする

焼香・読経

皆さん、よい一日をお過ごしください。

Copyright(2024 book-create

)

)