市議団ニュースを発行しました。アップするのが少し遅くなりました。

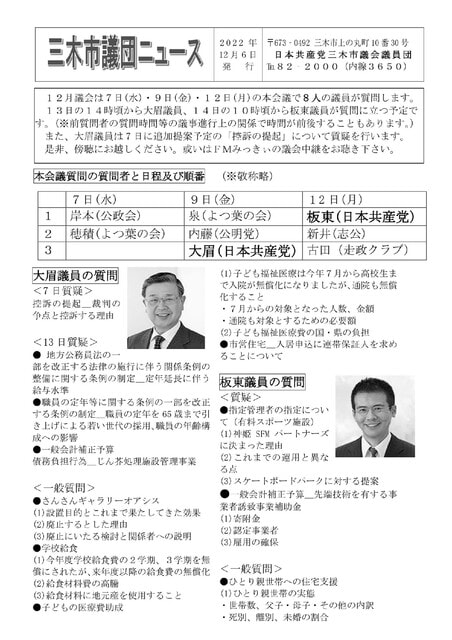

本会議の質問者と日程及び順番、大眉議員と板東の質問項目をアップしました。

市議団ニュースを発行しました。アップするのが少し遅くなりました。

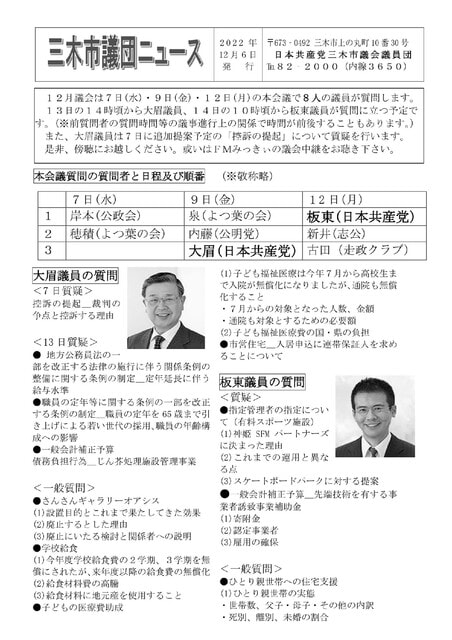

本会議の質問者と日程及び順番、大眉議員と板東の質問項目をアップしました。

一般質問 4

三木市内のナラ枯れについて

Q1:12月以降の三木市内のナラ枯れ被害の広がり

A:(産業振興部長)三木市内では、令和2年頃から発生が見られるようになり、今年もカシノナガキクイムシが木から飛散し、新しい木に影響をもたらす7月以降に被害が広がっていることは目視で確認している。市内での正確な被害量は把握出来ていないが、兵庫県の担当者の市内巡回の感覚でも、市の中央部から西部にかけて被害が広がっているという情報を得ている。

県では、これまで被害先端地市町を指定して、発生初期段階の拡大防止対策を実施されていたが、全県に被害が拡大した現状を踏まえまして、すべての市町を対象に人家周辺等で人的な二次被害の危険性の高い被害木について伐倒駆除の対策を実施されている。

昨年9月に市内の状況を確認したときは、山の中腹から山頂にかけての発生や人通りのほとんどない場所での発生が大半。しかし、今年度に入り、図書館裏での発生や建物付近での発生が見られる。

Q2:倒木などの被害を未然に防止する市独自の施策の検討

A2:三木市所有道路など官公庁等が所有する場所で発生した危険木の対応は、所管の官公庁が行う。また、市民の方が所有されている私有林は土地所有者が対応することになるが、人的な二次被害を及ぼす可能性のある危険木の対応は、市の対応が必要な場合もある。

被害は県内全域に広がっているため、危険木の対応をする場合は県とも連携をしつつ、利用可能な国や県の補助制度も利用し対応したい。なお、その際の財源は、森林環境譲与税の活用を検討する。

2回目以降

Q:予算計上の予定は?

A:令和4年度の市の予算計上はない。ただ、県の事業は、ナラ枯れ被害対策実施方針を4月から適用されているので、県事業及び国の補助があるものは、それぞれ予算は計上されている。必要なものは、今後緊急度が高いものは補正予算も検討する。

令和5年度以降は、総務部とも調整が必要だが、予備的な危険木の処理の経費が計上できるのであれば検討する。

Q:カエンタケの確認状況は?

A:市内にカエンタケの確認状況は今ない。ただ、非常に危険なキノコで注意が必要と思う。

三木市には三木山森林公園等もあるので、情報共有して、カエンタケ発生確認があれば、市民の方々への周知も今後必要と考える。

一般質問 3

生徒指導提要について

Q1:生徒指導提要とは

A1(教育振興部長):文部科学省が作成した生徒指導に関する学校、教職員向けの基本書。小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論や考え方、実際の指導方法等を時代の変化に即して網羅的にまとめたもの。

平成22年に作成されて以来12年ぶりの改訂。背景として、近年いじめの重大事態や暴力行為の発生件数、不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者数の増加など課題が深刻化している。また、いじめ防止対策推進法や義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律等が施行されるなど、今日的な状況を踏まえ、生徒指導の概念、取組の方向性等を再整備する必要があった。

Q2:今回の改訂では校則についてホームページ等での公開、制定背景の明示、見直す場合の手続や過程を示すことが求められる。見直しがなされた詳しい内容は?

A1:生徒指導提要(案)は、校則について普段から学校内外の人が参照できるように学校のホームページに公開すること、校則を制定した背景について示すことが適切と加えられた。

また、運用として、校則に基づく指導を行う場合に校則を守らせることにこだわるのではなく、何のために設けた決まりか、教職員が背景や理由を理解し、児童生徒も自分事として意味を理解し自主的に校則を守るように指導していくことが重要としている。

また、校則の見直しはより具体的な取組例が加えられ、児童生徒や保護者から意見を聞くこと、校則見直しの変更プロセスを明示化することが望ましいとされる。

校則を制定して一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化を踏まえて、校則の意義を適切に説明できないものは、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要はないのか、また、本当に必要なものか、絶えず見直す必要があると書かれている。

さらに、校則により、教育的意義に照らしても不要に行動が制限されるなど、影響を受けている児童生徒がないか等、見直しを図ることも示されている。

校則は、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めることが望ましい。見直しは毎年度の生徒会や保護者会等の機会で校則について確認し、議論する機会を設けるなど、絶えず積極的に見直すことが必要と書かれている。

見直す際に児童生徒が主体的に参加することは、学校のルールを無批判的に受け入れるのではなく、児童生徒自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有する。校則を作成したり、見直す必要がある場合にどのような手続を踏むべきか、その過程について示すことが望ましい。

Q3:生徒指導提要の変更に伴う三木市教育委員会の対応

A3:今後、改訂される生徒指導提要の内容を踏まえて学校の教育活動全体を通じ、学習指導と関連づけながら生徒指導の一層の充実を図っていく。

特に、校則は、児童生徒が校則を自分のものとして捉え自主的に守ることが出来るよう、児童生徒の意思決定と合意形成を基盤とした校則の見直しを積極的に各学校で行いたい。

2回目以降

(板東)今回、質問するに当たって、令和3年度と令和4年度の三木市内の各中学校の校則について取り寄せをした。多くの学校で、この1年間の間で校則の見直しがなされている形跡があった。

Q:(この間)どういう国の通達があったのか、また、市の教育委員会からどのような指導がこの間出されたのか。

A:校則の改定は、ここ何年かの間で、特に中学校は校則の改定が少しずつ進んでいる。この間の取組は、特段生徒指導提要の見直しではなく、子どもの人権を大切にすることは、本市が従来から特に人権教育等で力を入れてきた影響と、自主的な生徒指導、特に特別活動の取組と、影響により、少しずつ校則の見直し、特に生徒会等と連携した見直しが進んできている。特に通知はない。

Q:学校によっては令和3年度にツーブロックの禁止が令和4年には改訂されていた。校則には書かれていないけども、運用は実際にはツーブロックは禁止だということはないのか。

A:昨年度にツーブロック禁止の文言があった中学校もある。統一されてないが、ツーブロックでも清潔であればオーケーとする中学校もある。今は運用面でツーブロックは実際駄目という中学校からの報告はない。

Q:性的マイノリティの生徒に対する配慮は、どうなっているのか?

A:中学校では制服を今まで男子生徒はブレザーとズボン、女子はブレザーとスカートと統一をされいたが、ここ数年は例えば女子でもブレザーにズボンという選択を自由にしている。また、校則の上でも男子制服、女子制服と分けた明示が、男女分けずに制服と名称にし配慮をしている。

(板東)令和4年の校則は、全体的に世間で指摘されているようなブラック校則はなかった。ただ、まだワンポイントのソックスがいいだの悪いだのと、細かなことが書かれていることは私が中学校時代から変わってない。

気になる校則2点だけ指摘だけさせていただく。

1つは、学校へ不要なものを持ち込んだときに、場合により没収するというもの。子どもと家でも同意、納得がない中で物を没収する行為は、財産権の侵害ではないのか。

また、2つには、友達の家への宿泊は禁止するというもの。家庭内の教育に口を突っ込んでいるように思う。条文ができるに当たっては、様々な事情があったと思うが少し行き過ぎではないか。

Q:法的に問題がある校則は検討が必要ではないか。

A:今回の生徒指導提要の改訂も、校則の見直しで、社会情勢、校則が何のためにあるのか、校則の制定された背景をしっかりと説明することが必要と記載されている。生徒指導提要が出たら周知、理解も含めて検討したい。

(板東)生徒指導提要がまだ案で、発布されていないことは理解している。先進的な教育委員会は、既に(検討委員会で)議論がなされる中で、どのように変化しているかを注視しながら教育委員会がそれに対応した形で改定も行なわれている。

また、今回の改定は、熊本県などの先進的なところでは、教育長が率先して校則って何で必要なのということから、自分たちで見直す、生徒児童にとってそれが苦痛になるものであってはいけないということで改定をし、それが、全国的に広がった。そういう態度で三木市も臨んでいただきたい。

それで、生徒児童の意見表明権について、今児童の権利に関する条約の第12条の中で、児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見はその児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。また、子ども基本法の第3条3号については、すべての子どもについて、その年齢及び程度に応じて自己に直接関係するすべての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が保障されることとなっている。

この中で、文面はすばらしいが、成熟度に従って相応に考慮される、あるいは年齢及び発達に応じてと書かれているところは、読み方によってはなかなか理解するのが難しいと思う。生徒児童がまだ未熟だから、ここまでしなくてもいいんだと読み取ることもできてしまう。

そのあたりを三木市としてはぜひ今回の見直しの提要の内容に沿った形で、あくまでも子どもが第一に考える。その中での未熟であったりする部分を差し引くという考え方に立つことが大事。未熟であることを前提に考えられるとまた、全然この解釈の仕方が違ってくる。十分留意していただきたい。

(板東)全国的な傾向として、みんなの前で校則違反を叱責する等、生徒を萎縮させる指導が多くある。

Q:生徒は指導のされ方に対して意見を言うということも今回ではできるのか。

A:指導は、校則違反にかかわらず、教員には懲戒権がある。生徒の発達、成長にいい影響がないなということであれば指導をする。その場合に、生徒が威圧的だと言えないことはない。やはり生徒と教員との根底にある信頼関係が一番大事と考える。

(板東)生徒と教師の信頼関係は当然と思う。ただ、実際現場の中で、怒られるときはあくまでも上と下の関係であって、信頼関係だけではない。言いたくても物が言えないことも多い。そこに配慮が必要。

教育委員会であったり、教師、生徒、保護者、また、地域住民というのが今回の生徒指導提要、あくまでも教師向けの内容ですが、非常にすばらしい内容となっている。皆さんに理解していただいて、みんなで連携して子どもたちのよりよい成長のために努力をしていただきたい。

一般質問 2 中央公民館等複合施設基本構想について

Q1:防災備蓄倉庫の機能を設置しようとしているが、地理的な問題について。

A1:現中央公民館は、美嚢川の浸水想定区域内にあり、水害時は避難所として指定していない。しかし、地震発生時の避難所に指定していることや、水害時にも河川水位が低くなったときには避難所として活用できる。加えて、三木市では防災備蓄品は分散備蓄していることから、浸水想定区域内であっても防災備蓄倉庫の設置は必要と考えている。

なお、現中央公民館の場所は3メートルまでの浸水が想定される区域であることから、防災備蓄倉庫は浸水想定外の2階以上に設置する計画で進めている。

Q2:駐車場台数約100台は複合施設としての十分なスペースなのか

A2:公共交通機関をできる限り利用していただき、平常時に約100台で足りると試算している。根拠は、統合予定の各施設における1日当たりの利用者数の平均値や施設の開館時間などから試算し、1時間当たりの利用者数は約35人。施設滞在時間を3時間と想定した場合、平常時の最大利用者数は約100人。1人1台で来ても、駐車台数は約100台で問題ないと判断している。

なお、イベント時は、これまでどおり近隣の小学校などを臨時的な駐車場として御利用いただき、利用者に大きな御不便をおかけすることがないよう柔軟に対応する。

Q3:三木市全体における中央公民館の役割について

A3:中央公民館は、三木市内公民館の中心的な役割を担っている公民館ではなく、三木地区住民のための社会教育の推進や地域コミュニティの振興、地域まちづくりの推進拠点として設置しているもの。ほかの市立公民館と同じ役割を担っている。

Q4:三木地区の公民館としての役割として、他の公民館と比べて範囲が広過ぎないか

A4:三木地区内には、伝統的な建築物や行事などが残っており、それらが継承されてきたことにより文化や歴史の形成につながっている。三木地区は、これらのつながりとスケールメリットを生かした独自のまちづくりがなされていると認識している。

今後、ほかの地区と同様、地区が抱える問題は区長協議会や市民協議会と公民館で共有しながら、その解決に向けた取組を進めていく。

2回目以降

Q:(備蓄倉庫は)浸水はしないが、それでも1階部分が浸水すれば、公民館そのものの利用が出来なくなる。公民館に備蓄している物をほかの施設に持っていくことは想定していないのか。

A:備蓄品は分散備蓄で市内で大規模な災害が発生した場合は、あらゆる原因で市役所、消防本部で備蓄している物品を各避難所へ搬送できないことや備蓄倉庫の倒壊により備蓄品が使用できないことが想定される。

避難者への迅速な物品供給及び備蓄品が使用できない場合のリスク軽減を目的に、中央公民館を含む公民館等10施設を地域の防災拠点として分散備蓄を既に行っている。複合施設でも、備蓄品を置きたいと考えている。

(板東)もともとリスクのあるところに備蓄倉庫を置くという考え方はどうなのかなと思う。

(板東)駐車場について。平均すると100台を必要とする利用人数ではないという答弁だったが、実際に駐車場がいっぱいになるのは平均ではない。利用者が多い時が幾らあるか、何日ぐらいあるのかが大事。

Q:100人を超える人を想定したイベントを行う場合、今後はすべて小学校に置くことを求めるのか。

A:今度の中央公民館は公共交通の利便のよいところに設置するので、まずは乗り合わせや公共交通機関の利用ということをお願いしたい。

その上でイベントなどで駐車台数が足りない時には、小学校などの臨時駐車場の利用をお願いしたい。

Q:呼びかけたところで車で来られる方が格段に減るとは思わないが、何か秘策があるのか。

A:今のところ、秘策はない。例えば高齢者大学は、公共交通機関の利便性のよい場所へ移転を希望されている声もあったことを受けて、建設予定を中央公民館敷地という、一番候補地の中では公共交通機関の最寄り駅が近いところを想定した。極端に駐車台数は減らないが、そういう方もおられる。少しずつでも自家用車で来られる方は減ってくると推察している。

(板東)(三木地区在住の)私が公共交通を利用しろと言われても、実際には車で行くことになると思う。三木地区の人は、ほとんどの人はそういう利用の仕方になるのではないか。

また、三木地区以外の利用者の方も(同様で)、三木市役所(の職員でも)ほとんどの方が車を利用せざるを得ない地形的な問題があることも、これまでの(議会)答弁であった。

(複合施設で)イベントを行う場合小学校や、市民活動センターに車を置くことをお願いをするようになると思う。そうなると十分不便な施設になることに懸念する。

また、特に問題にするのは、イベント参加者以外の通常利用者の方々が、通常であれば置けたところが今日はほかのイベントがあるので置けないっていうことが想定される。やはりちょっと問題があるんじゃないかなっていうように思う。この点については問題提起としてさせていただく。

Q(板東):三木地区だけの公民館であるのであれば、三木市全体の市民活動センターであり、高齢者大学であり、高齢者福祉センターである機能が混在する。地域の差のある団体などが混在することに問題は生じないのか。

A:先進地を調べた。熊本県天草市が人口7万2,000人の都市で、そこが地区の公民館と図書館と男女共同参画センターと市民活動センターなどの複合施設となっている。現状を確認したが、地区公民館と全市的な施設が統合されることでトラブルはなかったと報告を受けている。また、利用が重複する場合は事務局が事前に調整を行っている。

このような先進地からの聞き取りも参考にし、様々な各施設と調整しながら、心配されているような優先利用とかの必要性も含めて利用のルールを決めていきたい。できるだけ皆さんに迷惑がかからないように持っていきたい。

(板東)特に三木地区の場合、地区の祭り(行事)なのか、市全体の祭り(行事)なのかよく分からないところもある。三木地区の課題を解決するという公民館の役割もある中で、問題が起こらないのかと現時点では懸念をしている。こんなはずじゃなかったというようにならないようにしていただきたい。

一般質問 1 スケートボードパークについて

Q1:建設経過

(新井議員の質問に対する答弁)平成15年に施設整備の要望書は約1,200名の署名が提出されることがきっかけで平成16年度に約1,000平米の整備を行い、平成17年4月に開設された。

Q2:現在の利用状況

A2:登録者数

令和2年度 241人 市内登録者18人 市外登録者223人。

令和3年度 415人 市内登録者36人 市外登録者379人。

令和3年度は東京オリンピックの影響もあり、令和2年度と比べると登録者数は174人増加。市内登録者と市外登録者の割合は近年の市内登録者は全体の1割程度。

利用者数は、正確な数を把握してないが、土、日、祭日などは20人程度。平日は利用者少ない。

Q3:近隣市町の整備状況

A3:県内公共スケートボードパークがインラインスケート場を含め10施設。民間8施設。

近年、加古川市の日岡山公園や加東市の県立播磨中央公園で新たに整備予定。

Q4:これまでの改修状況と今後の方針

A4:これまでは、必要に応じてコンクリートの継ぎ目等の修繕工事を行う。平成20年度に日よけ設置。平成28年度に新たなセクションの追加工事を実施。今年度行うリニューアル工事で一定整う。

今後は改修、修繕が中心になる。既存の施設は整備後17年経過のため、コンクリートの表面に劣化が見られる。滑走面の改修を計画的に行う。また、アスファルト舗装部分も、計画的にコンクリート舗装に変更。

2回目以降

Q:スケートボードパークの改修に疑問を感じる市民もいる。利用者が少ない施設にお金をかけることについて市の見解は?

A:(スケートボード)パークの整備は、市役所周辺のにぎわいづくり、オリンピック種目になり利用者が増えている状況を踏まえ、整備する必要がある。

Q:使用料だけで改修費が賄えるわけでもない。それ以外の改修費はどのように捻出されるのか。

A:使用料により指定管理者に委託し、その使用料を活用し、目地などの修繕はしていただく。大きな修繕時には、新たな財源を確保して整備する。

(板東)厳しい財政の中で優先順位も必要だが、金がないから改修できないと、実際に壊れている、滑走に支障を来すようなところは早期に改修をお願いしたい。