1月14日(土)に神戸電鉄粟生線問題を考える学習会が神戸市北区のすずらんホールで行われた。予想をはるかに超える110名の参加で行われました。

講師の土居靖範さんは神戸電鉄粟生線の現状の分析と課題について話されました。また、今全国で鉄軌道が廃線の危機を迎えており、車社会が極限まで]進む中で、鉄軌道の利用者が減少し、その上で2000年の鉄道事業法改正が施行されたことがこの危機に拍車をかけたことの説明をしました。

一方で鉄軌道を再評価する動きがあり、市民共同の力により鉄軌道廃止の危機を乗り越えた事例の紹介がなされました。

また、公共交通というものを医療・福祉・教育の土台として考える必要があり、自治体は公共交通の維持再生が本来的な行政サービスとして位置付ける必要性を訴えられました。

ドイツやフランスでは自治体と公共交通事業者が加盟する『事務組合』を組織して、共通運賃の導入やダイヤ乗り継ぎの利便性を図るなどされていることが紹介されました。

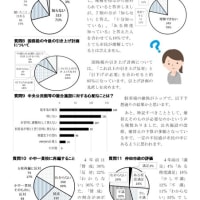

最後に、交通権保証の問題を話されました。交通権とは本来「国民の移動する権利」あり、日本国憲法の第22条の居住・移転及び職業選択の自由、第25条の生存権、第13条の幸福追求権などの「基本的人権」を実現する具体的な権利です、高齢者や障害者、マイカーを持たない人等の「移動制約者」が移動手段を利用する要望が高まりつつあります。

交通権は民主党政権でも議論されてきましたが、成立まで行っていないのが現状です。今後上記立場の国による交通基本法の制定と各自治体での交通基本条例の制定が大事であると言われました。

私の立場からはこの交通基本条例と事務組合の考え方は非常に大事だと思いました。