佗の茶は、茶室を狭くし暗くすることで、視覚に無駄な情報を与えないようにしました。入口は人が入れるほどの広さにし、壁で囲った部屋の中では、釜の煮え音や茶筅を振る音しか聞かせません。触れることができるのは、茶の入れものである茶碗と、茶の器である茶器など、限られたものになります。茶の味や香りを保持する努力は、茶葉の選定や、茶壺や保存方法の工夫に見ることができ、食事としての懐石は、淡い味付けにしてあります。それは、茶の香りに触らないようにとの心遣いであり、炭の香りにも心を配り香を焚くほどです。茶室・炭手前・懐石・茶道具・所作などすべてを必要最小限にしていくことで、それぞれの本質を知ろうとしたのです。わび茶は、可能な限り、余分というものを排除していくことにより、五感の働きを最小限に制御し、茶道の本質を浮び上がらせようとする実践なのであります。

最新の画像[もっと見る]

-

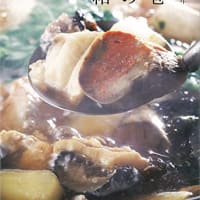

如月(きさらぎ)の釜

7年前

如月(きさらぎ)の釜

7年前

-

如月(きさらぎ)の釜

7年前

如月(きさらぎ)の釜

7年前

-

無賓主の茶会 熊谷市 星渓園

7年前

無賓主の茶会 熊谷市 星渓園

7年前

-

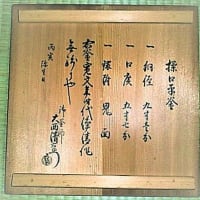

点前指南書 第二回配布

7年前

点前指南書 第二回配布

7年前

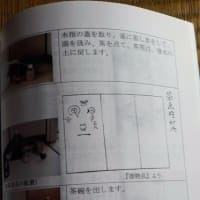

-

点前指南書 第二回配布

7年前

点前指南書 第二回配布

7年前

-

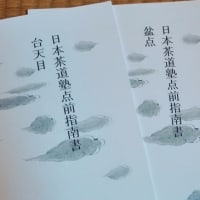

点前指南書 第二回配布

7年前

点前指南書 第二回配布

7年前

-

子ども芸術大学

8年前

子ども芸術大学

8年前

-

掛川東山 茶の歴史紹介マップ

8年前

掛川東山 茶の歴史紹介マップ

8年前

-

日本茶道塾東京初釜 平成二十九年

8年前

日本茶道塾東京初釜 平成二十九年

8年前

-

雪竇寺 中韓日仏教大会の花 ご報告

8年前

雪竇寺 中韓日仏教大会の花 ご報告

8年前