「フランス文学」を履修している女子大生の皆さんへ

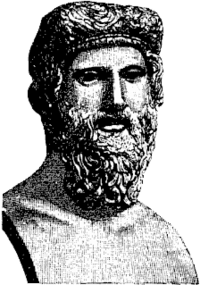

先週お話した「プラトンの人間球体論」については、以下を参照してください。

ープラトンの「人間球体論」ー

プラトンは『対話』の中で「人間球体論」という理論を述べている。

「人間球体論」とは、人間はもともと二つの頭と四本の腕それに四本の足を持っていたという神話に基づく説である。

男でも女でもあると同時に男でも女でもない完全に平等なこの存在は、強力なゆえに高慢でもあった。ゼウスはあまりにもうぬぼれ心の強いこの存在を罰するために二つに切り分けてしまった。二つに切られてしまった各々は、もう一方の分身を求め探し続ける。完全無欠な愛が成立するのは、この分身同士が出会った時なのだとする興をそそる不思議な説である。

ジョルジュ・サンドの『夢想者の物語 Histoire d'un reveur 』には、この「人間球体論」を想起させる場面が描かれている。

ある旅人がクレーターを見に昇ったエトナ山で不思議な経験をする。美しい声をもった少年と出会った旅人は、この少年が目の前で華麗な女性に変身するのを見る。火山が噴火し、この美少女と結ばれようとした瞬間、旅人は自分の半分が焼け焦がれるのを感じる。そして、くすぶる溶岩の上に、自分の半身が横たわっているのを見るのだ。

精神的な愛と身体的な愛が完全に一致する絶対の愛を探究していた当時のサンドが、プラトン哲学の「人間球体論」に魅かれたのは、当然のなりゆきだったといえるだろう。

ー

「プラトンの人間球体論」および『夢想者の物語』に関するより詳しい内容は『日吉紀要』(2008年)という大学の論文集に執筆しました。

その後、2010年に『機械仕掛けの歌姫―19世紀フランスにおける女性・声・人造性』という本が出版され、そこに『夢想者の物語』に関する拙論文と同じ内容が記載されていたのですが、後日談で著者の友人の方を通し私の論文を参考にされたと間接的にお知らせ頂いたことを思い出しました。