「近江屋」

TBS日曜劇場「JIN-仁- (完結編)」、前回同様に好調ですが、

そろそろ幕を閉じるようです。

龍馬暗殺を阻止することができるか否かがクライマックスシーンと

なるのだと思いますが、そのシーンがどのように映像表現されるの

か今から楽しみですが、刺客に襲われた近江屋のディテールだけは

期待薄です。

で、僕が調べてみた範囲で当時の近江屋がどのような構えであった

のかを述べてみたいと思います。

そのための資料をコラージュしたのが上の写真です。

詳細はコメント欄で。

「近江屋」

TBS日曜劇場「JIN-仁- (完結編)」、前回同様に好調ですが、

そろそろ幕を閉じるようです。

龍馬暗殺を阻止することができるか否かがクライマックスシーンと

なるのだと思いますが、そのシーンがどのように映像表現されるの

か今から楽しみですが、刺客に襲われた近江屋のディテールだけは

期待薄です。

で、僕が調べてみた範囲で当時の近江屋がどのような構えであった

のかを述べてみたいと思います。

そのための資料をコラージュしたのが上の写真です。

詳細はコメント欄で。

つぶやきの部屋135

2週間前

つぶやきの部屋135

2週間前

つぶやきの部屋134

2ヶ月前

つぶやきの部屋134

2ヶ月前

つぶやきの部屋133

2ヶ月前

つぶやきの部屋133

2ヶ月前

つぶやきの部屋132

3ヶ月前

つぶやきの部屋132

3ヶ月前

つぶやきの部屋131

3ヶ月前

つぶやきの部屋131

3ヶ月前

つぶやきの部屋130

4ヶ月前

つぶやきの部屋130

4ヶ月前

つぶやきの部屋129

4ヶ月前

つぶやきの部屋129

4ヶ月前

つぶやきの部屋128

4ヶ月前

つぶやきの部屋128

4ヶ月前

つぶやきの部屋127

5ヶ月前

つぶやきの部屋127

5ヶ月前

つぶやきの部屋126-4

5ヶ月前

つぶやきの部屋126-4

5ヶ月前

便宜上のものであって、説明順とか年代順とかとは全く

関係していません。

昨年、東京(江戸東京博物館)を皮切りに、京都(京都文化

博物館)、高知(高知県立歴史民俗資料館)、長崎(長崎歴史

文化博物館)と、龍馬縁の地を巡回した「2010年NHK

大河ドラマ特別展龍馬伝」では龍馬が襲われた近江屋2F

の奥座敷だけが実物大で再現されていましたが、もう少し

近江屋の全貌を明らかにしてみたいと思います。

同展覧会にも展示されていたのが、コラージュ右上②の

「近江屋初荷図」です。(実際はもう少し縦長の絵なのです

が、必要と思える部分だけを切り取ってあります。)

京都国立博物館に収蔵されている、楳堂筆になる明治5年

(1872)正月の近江屋を描いたものです。

開け放った引戸の向かって右横に平格子が描かれてあり、

平格子の内側には、初荷の出荷を待つ醤油樽が積み上げら

れている土間があります。

近江屋の主人井口新助の夫人スミが、近江屋が小売店では

無く醸造業であったことを語っていますので、裏にある二つ

の蔵のいずれかで醤油を作っていて、もう一方を倉庫として

使用していたのだと思います。

4月10日に、当時91歳であった佐々浪某という女性からの

聞き書きが残されているからです。(『土佐史談』156号)

そこで「私の実家は、私のおばあさんの時代に近江屋から買取り

ましたのです。(中略)近江屋は大きな屋敷でして、奥深く長い

廊下があちこちにあり、広い庭と奥に蔵が二つありました」と

語っています。

なぜかしら京都の霊山歴史館に展示されている近江屋の土蔵

模型(ミニチュア)は三つある。一つ蔵を潰したとは思えない

ので、おそらく上記史料の存在を知らずに想像で作ったもの

と思えます。

彼女は明治23年生まれで、19歳で近江屋の隣家である佐々

浪家に嫁ぐのですが、「それまで幼い時は、龍馬先生の暗殺され

た家で育ちましたので」とあるように、そして「昭和の御大典

のころ道路の幅を広くして、市電が走るようになりまして、取

りのぞきましたので、古い家はなくなりました」とあることから、

旧近江屋の屋敷がさら地になるまでをつぶさに見てきた生き証

人と云えます。

昭和の御大典は、昭和3年(1928)11月10日に行われた昭和

天皇の即位式典。

井口新助が近江屋をいつ手放したのか定かではありませんが、

先の絵が明治5年に描かれたこと、そして明治初年に手放した

と新助の孫娘幸(新助の次男猶之助の長女、明治32年生まれ)が

語っていることからして、明治5年から程なくして手放した

ものと思われます。

コラージュの①の写真は、明治42年に大阪時事新報が連載

した「隠れたる豪傑今井信郎翁」の2月9日分に近江屋の外観

として掲載されたものです。

②の絵の「醤油」と書かれた提灯の代わりに「大万」でしょうか、

写真が不鮮明なのでハッキリしませんが、明らかに売り渡し

た後の、おそらく明治42年当時のものだと思いますが、龍馬

遭難当時と店構えが左程変わっていないことが分かります。

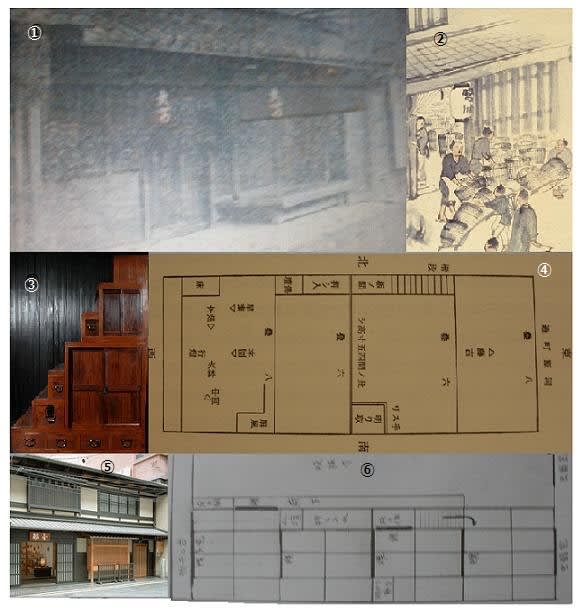

れた鏡川自身の手になる「坂本と中岡の死」に掲載されたもので、

鏡川がこれを著するにあたって事件当日その場に居合わせた峯吉

に二階の構造と事件直前に居合わせた龍馬、慎太郎、岡本健三郎、

峯吉、藤吉(龍馬の下僕)の位置を書かせたものです。

向かって右側が東で、河原町通に面しています。

③は階段箪笥と云うもので、狭い町屋などでは抽斗や戸棚を取

り付けたこのような箪笥を階段として使用し、空間を有効的に

利用していました。

この写真のものとは違いますが、④の北側に「階段」と書かれ

ているものが階段箪笥であることは、先の佐々浪某女が「二階へ

上る階段は引出しのついた階段でした」と語っていることから

も明らかです。

藤吉の案内で4名の刺客がこの狭い階段箪笥を上っていったわ

けです。

⑥は、実際の寸尺に合わせて僕が書いてみたもので、京の町屋

が鰻の寝床と云われる所以通りに細長い母屋です。

江戸時代は、間口の大きさで税額が定められたことから、こ

のような縦に細長い商家が沢山作られました。

不鮮明で申し訳ないのですが、北側に部屋に沿うようにして細

長い廊下があります。

僕が勝手に付け加えたものではありません。佐々浪某女が「奥

深く長い廊下があちこちにあり」と語っていたでしょ。それが

二階にもあったのです。同女は次のように語っています。

「龍馬先生の暗殺された二階(奥座敷)は、長い廊下のつきあたり

で、洗濯物を干すとき、その部屋(奥座敷)を通らないと物干場へ

出られません」と。

事件当日の昼過ぎ、海援隊士の宮地彦三郎が大坂での用事を

済ませて、その報告のために龍馬を訪ねているのですが、そ

のときに二階から顔を出した龍馬と慎太郎の二人から上れと

勧められた(旅の垢を落としてから後ほど参上と辞退したの

ですが)とあります。

僕は同女の史料に接するまでは、階段の上から顔を出したの

かしらん、と思っていたのですが、この二階の廊下に二人し

て顔を出したのだ、と納得。

奥座敷のどこが廊下との出入口かと云いますと、同女は上記に

続けて「板つきの床の間で違い柵(「棚」の誤植と思われる)が

あり」と語っていますから、「つぶやきの部屋12」に掲載した

写真、その床の間の向かって右横にある襖、それが出入口とし

か考えられないのです。

峯吉が、部屋の外のものだからと描かなかったのか、それとも

何らかの思惑が働いて意図的に描き落としたのか、思いを巡ら

してみると面白いことになるのですが、ここでは割愛。

前述したように一階の座敷の北側には土間があります。盆地特

有の夏の暑さを和らげる工夫の一つとして、「通り庭」と称する

土間が、「見世」と称する商品を並べた土間から裏庭まで一直線

に繋げてあって、二階にまで及ぶようにと吹抜けになっている

のが一般的です。一階土間にいる宮地彦三郎と挨拶を交わして

いるのですから、両者の間には空間が存在していた筈です。

ですから近江屋も吹抜けになっていたことは確かです。

⑤の写真は、近江屋とは関係ありませんが、龍馬が以前に根城

としていた酢屋の現在の姿です。(龍馬が出た後も海援隊の京都

屯所として使われていました。)

なぜ酢屋の写真を取り上げたかと云いますと、構えがほぼ同じ

だからです。

②の左上にチラッと覗いている二階の窓は、⑤の二階に見える

ものとほぼ同じ形状のもので、虫籠窓(むしこまど)と云います。

採光や風通しのためのものですが、格子が漆喰の壁に据付けに

なっているため出入りすることはできません。

刺客の一人今井信郎が語ったことが『近畿評論』に掲載され

たときに、二階にいた書生が窓から屋根を伝わって逃げたと

なっていたので、当時龍馬暗殺の犯人を追っていた土佐藩小

目付の谷守部(後の谷干城)が物干しに出る奥座敷の窓しか外に

出ることはできない、しかしそこは斬り合いの真っ最中であ

って、そのようなことは有り得ない、今井の云うことは虚言

であるとむきになって反駁したことがありました。(むきにな

る理由はあるのですが、ここでは割愛。)

『坂本龍馬進化論』(菊地明著)では、古地図をもとに近江屋が

「了徳寺」跡に建てられ、その時期も京都に大地震があった天

保元年(1830)以後のことではないかと推測していますが、それ

を裏付けるものが虫籠窓なんです。

江戸中期には丸い形であったものが、徐々に形を変えてゆき、

江戸後期には長方形になっているのです。

近江屋がいつ頃に同所で商売を始めたのか、特定できないまでも

参考になるものがあります。

『井口新助翁小伝』(藤井乙男著)によると、新助は天保9年(1838)

6月19日に京都河原町蛸薬師に生まれたとありますので、新助

が生まれたときには既に同所で商売をしていたことが分かります。

そして安政3年(1856)に先代が亡くなったので、新助の名ととも

に家業を継いだとあります。土佐藩の御用達になったのも、この

新助のときからだともあります。(土佐藩の御用達になった時期

ですが、新助の長男井口新之助の談によると禁門の変の後からだ

とあります。)

先代新助は筑後にいたときに近江屋新助と名乗り、その後京都

に出てきて醤油商を営んだとあります。

元治元年(1864)7月19日の禁門の変では、吉田松陰門下の久坂

玄瑞、入江九一、寺島忠三郎ら長州勢の立て籠もった鷹司邸が出火、

その他のところ(長州藩邸など)からも火の手が上がり、ドンドンと

いう大砲の音(砲弾がもとで出火した)から「ドンドン焼け」と京の

人々が呼んだ大火によって東は寺町、西は堀川、南は七条までが

焼き尽くされましたが、近江屋の辺りは類焼せずに済んでいます。

以上から考えて、近江屋が建てられたのは天保元年(1830)以後、

天保9年(1838)以前でしょう。この頃は既に江戸後期ですので、

長方形の虫籠窓であったわけです。

の特徴の一つでもある厨子(つし)二階と呼ばれる中二階になって

います。

厨子の名が示すように、当初は屋根裏部屋のように物置として使

用するためのものでしたが、やがて作業部屋として使用されるよ

うになり、採光や通風のための窓が必要になり、虫籠窓が取り付

けられるようになりました。さらに時代が下って、江戸も後期に

なると居住のために使用されるようになりますが、通りを通行す

る武士を見下ろすような二階を造ることは禁止されていたため、

虫籠窓から覗いたとしても、その下に張り出した軒によって遮ら

れるような高さに抑えて造る必要がありました。

そこで考えられたのが、表から見えるところは中二階のようにし

て、徐々に天井を高くしていって、通常の天井の高さにするとい

うものでした。屋根の関係もあって左右対称(前後対称)にする必

要がありますので、裏手の奥座敷もも同じように徐々に天井が低

くなっていました。

「つぶやきの部屋12」の写真でも近江屋の二階奥座敷がそのよう

な天井になっていることが分かります。

刺客を目にした龍馬が横っ飛びに床の間に置いてある愛刀吉行に

左手を伸ばして、立ち上がろうとしたときにその鐺(こじり、鞘の

先)が天井を突き破ったのも、そういった特殊な天井であった所以。

龍馬、そのとき床の間を背にしてはいなかったのです。横っ飛

びに刀を取ろうとした龍馬を目撃した慎太郎が語っているので

すから確かです。

ずっと慎太郎と丁々発止のやり取りを行っていたので、疲れも

あったのでしょう、鳥鍋ができるまでと、ごろっと横になって

いたところを刺客に襲われたのです。ために吉行を手にするの

がやっとで、最後まで鞘を抜くことができませんでした。

のがあります。

両隣とは接し合うようにしているため、二階だけでなく一階も、

南側と北側に窓を作ることはできません。それで南側に天窓を作

って中央の六畳二間に外光を取り入れたのです。明り取りは、二

階のみならず階下にまで光を通すために穿たれたもので、④にも

落下防止の柵が「手すり」として書き入れてあります。

前述した今井信郎の云った書生が逃げ出した窓は、この天窓では

ないかしらん、なんて思った時期もありましたが、この表六畳間

の天井の高さは、天窓のためにおそらく梁が裸(天井板が無い)で

あったでしょうから、かなりの高さであった筈。そこに飛びつく

というのは猿でもない限り難しいでしょう。仮に梁に手が掛かっ

たとしても、よじ登るまでに斬られてしまいそうです。

前述の今井信郎に対する反駁の中で、現場を見ている谷干城が

天窓からの脱出は不可能であるようなニュアンスで云っていま

すので、手すりを台にしても難しい高さであったのでしょう。

この天窓の近くで龍馬がこと切れていたこと、そしてその傍らに

灯のともった行燈があったことから、龍馬がそこまで行燈を手に

して、いざり寄るようにして行って、階下の新助に声をかけた、

なんてことに『竜馬がゆく』では(「坂本と中岡の死」でも)なって

いますが、それはあることを隠蔽するための作り事。これも割愛。

実際は、龍馬の死を確かめるために刺客が奥座敷で灯が消えてあ

った行燈に灯を入れて持ってきたのです。

刺客の一人渡辺篤が斬り合いの途中で行燈の灯が消えて真っ暗

になって難渋したことを書き残しています。はっきりとは書い

ていないのですが、刺客の頭目である佐々木只三郎がとどめを

刺しているようですから、そのためにも行燈の灯が必要であっ

たのでしょう。

そうなったようにも思えますが、そうであれば横倒しになったり

して火が付いたり、油が零れたりして使い物にならなくなってい

たように思うのです。

であれば、灯だけが消えた。なぜ消えた?風で消えた。その風は

どこから?なんて考えを廻らすと…。でもこれも割愛。

新助の孫娘幸が新助の妻スミから聞いた話「岡っ引がよく様子を

うかがいに来た。裏の土蔵に握り飯を運ぶ」をそのままに信じる

ことはできません。

事件の前々日に風邪を引いた龍馬が用を足すのに不便だからと母

屋に移ってきて、運悪く横死する破目になった。そうでなければ

土蔵の裏に隣接している誓願寺に逃げ出すことができたのに。

さらに新助が口述筆記したものの中に、スミが寒がりの龍馬のた

めに作った真綿の胴着を着ていたので、龍馬は(頭部には深手を負

ったが)体部には負傷しないで済んだと、言い訳じみたことまで言

っている。

龍馬が近江屋へ移ってきてから僅か10日で刺客に襲われたわけ

ですし、その間も「まいくり龍馬」らしく、席を温めていること

なく活動しています。事件前夜も徳川慶喜側近の若年寄格永井尚

志を訪ねているわけですし、用足しに不便を感じるほどの風邪を

引いていたとは思えません。

また、龍馬が当日綿入れを着ていたとしても、それは龍馬が寒が

りで、風邪を引きやすい体質であったための用心であって、龍馬

が普段から用意していたものに違いありません。ですからスミが

龍馬のために「作った」のではなく、龍馬のために綻びを「繕っ

た」と云うのが本当のところなんでしょう。

ました」と語っているように、母屋と蔵の間には広い庭があって、

そこに井戸や便所、風呂場があり、刺客が立ち去った後に新助が

裏口から土佐藩邸へ急を報せに駆け付けるにあたって、妻子を隠

したという納屋もあったのです。そしてその広い庭の奥に蔵が二

つあったのです。(だから「近江屋は大きな屋敷」と云ったのです。)

かまどと流しは、土間の中ほどにあった筈です。

広い庭と云っても便所に行くのに母屋二階からと土蔵(おそらく二階)

からとでは左程違いは無いようにも思えます。

それに醤油を醸造しているわけですから、蔵には常時職人の出入り

はあるわけで、その職人たちも便所を使用しているでしょうから、

蔵から左程離れたところでは無かった筈です。

土蔵に潜むのは、そういった職人の目にも触れることになり、かえ

って不用心です。

つまり龍馬が土蔵に潜んでいたと云うのは、近江屋の吐いた真っ赤

な嘘。嘘をつかねばならぬほど後悔にさいなまれていたのです。

母屋(奥座敷)に居たとしても龍馬一人であれば、物干しにつながる

窓に体当たりしてでも逃げ出せたように思うのです。敵と距離を取

ることができれば、懐に忍ばせた短銃が威力を発揮し、寺田屋のと

きと同様に逃げ失せることができた筈なのです。

しかし慎太郎を置き去りにして自分だけ逃げ出すことはできなかっ

た。

屏風の後ろに佩刀を(敵意の無いことを示すために)置いて、身には

短刀しか帯びていない慎太郎を案じて「石川(慎太郎の偽名)、刀は

無いか」を繰り返し訊いた龍馬のことです。自分一人が助かると云

うような卑怯な振る舞いなど出来なかったのです。

近江屋の構造は二階への入り口は狭い階段一つ、逃げ口は物干しに

つながる窓一つと、大人数で攻め上るには適しておらず、逃亡はひ

しめき合うように連なる屋根瓦を伝わって何処になりとも姿を晦ま

すことができるので、本来は死地にはなり得ないのです。

それなのに死地としたのは、慎太郎そのひとであったのです。