皇后のトイレ(PART 1)

(shoken02.jpg)

(nagamo02.jpg)

(omaru01.jpg)

(sayuri55.gif)

デンマンさん。。。、 今日はお下の話題ですか?

(kato3.gif)

そうです。。。 いけませんか?

デンマンさんは、最近、下着とか、トイレとか、そういう下世話な話題を取り上げるのですわねぇ~。。。

小百合さんは高尚な話がしたいのですか?

別に、高尚な話題にこだわっているわけではありませんけれど、どういうわけで皇后のトイレを取り上げるのですか?

実は、バンクーバー市立図書館で借りていた本を読んでいたら次の箇所に出くわしたのですよ。。。

「皇后宮御所行啓日誌幷雑々記 御内預り 高岡芳太郎」と書いてあった。(略)

日記は大部で、明治2(1869)年から18年まである。

明治天皇の皇后(昭憲皇太后)のお付の世話係がつけた日誌であった。

(shoken02.jpg)

明治天皇の皇后が京都を出て「新首都」東京に定住するまでの貴重な記録だ。

史上初めて皇后が東日本を旅行する様子が克明に記されている。

明治2年10月5日、皇后は熊本・姫路の両藩兵や山科郷士に護られ、板輿に乗って京都を出た。

比叡山麓に住む「八瀬童子41人」が身長1メートル45の小柄な皇后をお乗せした輿を肩にした。

八瀬童子は「鬼の子孫」を自称し、髷を結わない不思議な村人である。

何かあると出てきて、天皇皇后の輿や棺を担ぐ。

皇后はトイレも携帯された。

(omaru01.jpg)

「御東司長持(おとうながもち)」とあるから、男3人以上で

長持ちに入った皇后専用おまるの御東司を担ぎながら、

皇后の京都から東京への移住はなされたのだ。

(nagamo02.jpg)

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

8-9ページ 『日本史の内幕』

著者: 磯田道史

2017年12月15日 5版発行

発行所: 中央公論新社

つまり、この上の箇所を読んだので、急に皇后のトイレがどういうものなのか? 興味を持ったのですか?

そうです。。。 小百合さんは、そのような お下のことには関心がないのですか?

関心がないわけではありませんけれど、皇后のおまるよりも 赤ちゃんのおまるの方が身近に感じられますわァ~。。。

(omaru02.jpg)

でも、あかちゃんのおまるは、ありふれていて、面白くないですよ。。。 あかちゃんのおまるよりも 皇后のおまるの方が断然興味深いでしょう! もしもですよ。。。 小百合さんが江戸時代に京都から江戸に向かって徒歩で旅をしたとします。。。 宿場町と宿場町の民家が無い場所で、急に尿意を催したとします。。。 どうしますか?

誰も見ていないところを探しますわ。。。 たとえば、林の中とか。。。

そこで、しゃがんで用を足すのですか?

それ以外にしようがないでしょう!?

ウンチがしたくなったらどうしますか? やっぱり、林の中で用を足すのですか?

デンマンさんなら、どうしますか?

僕のことよりも、高貴な皇后様のことを考えてください。。。 おそらく、林の中などでは、死んでも用を足さないと思いますよ。。。

そうでしょうか?

だから、皇后様の場合は長持ちに入った皇后専用おまるの御東司を担がせて、京都から東京へ旅したのですよ。。。

つまり、この事が面白かったのですか?

いや。。。 それも興味深いことには違いないけれど、このおまるを入れた長持ちを担ぐ人にも興味を持ったのですよ。。。 小百合さんも、皇后のトイレを担ぐ人たちに興味がありませんか?

八瀬童子というのは子供でしょうか?

子供が皇后のトイレを担いで京都から東京へ旅するはずが無いでしょう! ウィキペディアには次のように書いてありますよ。。。

八瀬童子

八瀬童子(やせどうじ、やせのどうじ、はせどうじ)は山城国愛宕郡小野郷八瀬庄(現在の京都府京都市左京区八瀬)に住み、

比叡山延暦寺の雑役や駕輿丁(輿を担ぐ役)を務めた村落共同体の人々を指す。

室町時代以降は天皇の臨時の駕輿丁も務めた。

伝説では最澄(伝教大師)が使役した鬼の子孫とされる。

寺役に従事する者は結髪せず、長い髪を垂らしたいわゆる大童であり、履物も草履をはいた子供のような姿であったため童子と呼ばれた。

昭和3年(1928年)、八瀬童子の伝統を守るため関係者によって社団法人八瀬童子会が組織され、資料の収集保全が進められている。

平成22年(2010年)には同会所有の資料741点(文書・記録類 650点、装束類 91点)が重要文化財に指定された。

また、葵祭には輿丁の扮装で参加し、天皇の輿丁として奉仕した往時の姿をしのばせている。

(hatsuse1.jpg)

「大正天皇崩御」の報に接し、ただちに葱華輦を担ぐ練習を始めた八瀬童子

出典: 「八瀬童子」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

あらっ。。。 こういう人たちが皇后のお供をして おまるの入った長持ちを担いだのですわねぇ~。。。

それにしても、八瀬庄の人たちは、大変な仕事を引き受けたものですよ。。。

皇后様は長持ちに入って用をたしたのかしら?

長持ちの中でするはず無いでしょう!

じゃあ、どうやって用を足すのかしら?

長持ちの中には、おまるの周りを囲む組み立便所の木枠と幕が入っているのですよ。。。

つまり、皇后様が尿意と便意を催すたびに、八瀬童子が簡易便所を組み立てて幕を張り、その中におまるを入れて、皇后様をお招きするのですか?

それしか考えられないでしょう!

要するに、この事を私に話したかったのですか?

もちろん、そればかりじゃありません。。。 明治天皇の皇后(昭憲皇太后)と聞いて、何か思い当たることはありませんか?

明治時代の皇后様でしょう! 私は見たこともありませんわ。。。

小百合さんはすっかり忘れてしまったのですねぇ~。。。

私が何を忘れた、とデンマンさんは言うのですか?

ちょっと次の記事を読んでみてください。。。

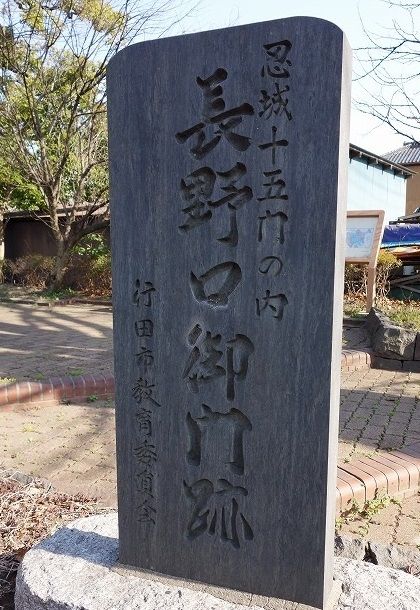

行田船着き場跡

(funa03.jpg)

(funa09.jpg)

(行田)市の中心から国道(125号線)を東へ約500メートル、下町のT字路の左に、古風な木造洋館(デンマン注: 現在は岡田カメラ店)がある。

田山花袋の『田舎教師』に出て来る斉藤医院(文中では原田医院)、それから北へ左折して150メートル、またT字路で、右側が遊園地になっている。

(funa05.jpg)

この公園の地が、行田船着き場で、長野口御門、番所、高札場があった。

(略) つい最近まで、石垣があって、如何にも船着き場らしかった。

(funa07.jpg)

(funa06.jpg)

(funa08.jpg)

(中略)

昔はどんな水路を通って、ここまで来たかわからないが、とにかく、今から400年前には、下町を中心に行田町が出来、一、六の市が立った記録は、成田氏時代からである。

そして300年前には、関西方面から、市日めあての商人が来たことが古文書に見えている。

天正18年(1590年)『家忠日記』に「宮津衆、行田の市(いち)に人を切る」とあって、京都府宮津の商人が来ている事を示している。

特に船着き場が栄えたのは、見沼代用水が出来てからであろう。

八代将軍吉宗が、普請奉行 井沢弥惣兵衛為永(いざわやそうべえためなが 1663-1738)に命じ、大宮市東の見沼干拓事業を起こし、旧芝川の水路を拡張して、見沼の溜水を荒川におとし、利根川の水を行田市下中條の今の利根道水路取入口(今、見沼代用水元圦口公園になっている)から、延々60キロメートルの水路を作り、更に通船堀を設け水運の便に供した、一大工事で、享保13年(1728年)の完成であるから、今から、270年も前の事である。

(中略)

(eisho02.jpg)

英照皇太后

(shoken02.jpg)

昭憲皇后

明治19年5月10日、英照皇太后、昭憲皇后陛下が、館林の「つつじヶ岡」に行啓された時、行田の橋本喜助宅で、御着替えをなされ、その荷物が、船で下町の船着き場に運ばれ、下町から橋本喜助宅まで大変な列で賑わった事を、私は祖母(安政6年生まれ)から聞いたことがある。

ついでに、その模様が、『埼玉県史』第7巻に出ているので書いておこう。

「明治19年5月10日午前7時30分新宿停車場より別仕立汽車にて御発車、9時鴻巣駅にて御下乗遊ばされ、同宿鈴木半右衛門方、行田町橋本喜助方等に御小休、川俣にて利根川を御渡船……」とある。

帰路も、橋本喜助方で御着替、鴻巣駅午後7時40分発、9時10分新宿駅御着とある。

吹上駅は明治18年3月1日開設であるのに、何故鴻巣駅(明治16年7月28日開設)で下車されたかわからない。

吹上駅では近くに小休される適当な家がなかったからだろう。

とにかく、行田の船着き場が、幕末から明治中頃まで栄えた事は、想像出来ない程だったらしい。

番所が今の久保田屋さんの所にあり、その前に長野口御門があって通行人を見張り、高札場がある程の賑わいだったという。

ところがある人から「あそこは晒し首場だったそうですね」といわれたので色々調査した結果、次の様な事情がわかった。

即ち弘化3年(1846年)蘭法医の河津省庵が本町横町で開業し、その名声が高くなり、御典医となった。

省庵は常に研究に励み、特に“腑分け”して医学の進歩をはかったが、当時人体を解剖することは許されなかった。

藩では先生の便宜をはかり、下町の高札場に晒し首をした。

それを近くの大長寺内に運び“腑分け”をして寺に葬ったという。

(daibuts85.jpg)

省庵が日本の眼科医学史上の人となり、『眼科方規』『医則発揮』はそんな事情で生まれたのだろう。

藩の役人も医学の為に随分イキなはからいをしたものだと思う。

下町の晒し首の事実は、日本医学史上に役立ったわけである。

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

5-9ページ 『行田史跡物語』

著者: 大澤俊吉

1979(昭和54)年12月20日 初版発行

発行所: 歴史図書社

『手作り弁当@船着き場』に掲載

(2015年12月3日)

明治19年5月10日、英照皇太后、昭憲皇后陛下が、館林の「つつじヶ岡」に行啓されたのですよ。。。 小百合さんの実家がある町ですよ。。。

思い出しましたわ。。。 そのような事を祖母から聞いた覚えがありますわァ~。。。 で、この時も八瀬童子がお供をして皇后様たちのおまるが入った長持ちを担いだのですか?

いや、この時はおまるの入った長持ちは必要なかったのですよ。。。 なぜなら、行きも帰りも行田の橋本喜助宅で、御着替えなされたので、そこで用を足したのですよ。。。 この橋本喜助宅というのは、今は取り壊されてなくなってしまったけれど、僕の実家から歩いて10分もかからない場所にあったのですよ。。。

つまり、この事が言いたかったのですか?

違いますよ。。。 やだなあああァ~。。。 小百合さんは忘れてしまったのですか? 英照皇太后、昭憲皇后陛下が、館林の「つつじヶ岡」に向かう時に、行田の船着場から船に乗ったのですよ。。。

今でも、船着場はあるのですか?

今はもう、その面影はありません。。。 そこが船着場だったなんて僕は全く知らなかったのですよ。。。

つまり、この船着場の事を話したかったのですか?

違いますよ。。。 やだなあああァ~。。。 小百合さんはすっかり忘れてしまったのですねぇ~。。。

私が何を忘れたとデンマンさんは言うのですか?

小百合さんは釣りに拘(こだわ)っていたのですよ。 三男のトモユキ君が釣りが好きだと言うので、“行田船着き場跡”が 釣りに手ごろな場所だと下見までして拘りましたからねぇ~。。。

確かに、そのような事がありましたわ。。。

別に釣りに拘ってもかまわないけれど、トモユキ君が釣りをしている間に、“行田船着き場跡”で僕と小百合さんが弁当を広げてピクニックを楽しんだでしょう!

(bento02.jpg)

(funa09b.jpg)

そうでしたわァ~。。。 うふふふふふ。。。

僕は、まさか“行田船着き場跡”でピクニックすることになるとは考えてもいませんでした。

いけなかったかしら?

いや。。。 かまいませんけれど。。。 段ボール箱が近くにあったら、ホームレスのカップルが昼飯を食べていると誤解されてしまうだろうと思いましたよ。。。 (微笑)

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます