さあ、ここでもお参りを

きちっと行っていきました。

お参りしているツアーのメンバーは

自分の子どもの安産のために、

では決してなく孫のために、

という人ばかりですけどね。

い、いやもしかしたら

ひ孫のためにという人もいるかもねえ。

doironも自分の息子のために

しっかりと孫をお祈りしておきましたぜ。

まだ結婚してないけど。

この年代になると村の幼馴染や

ジダンなど周りには

孫がどんどん生まれています。

もうとっくに孫のいる人もいます。

孫って、

「しっかり育てるという重い責任も薄いし、

いいもんだよ、かわいいよ」

という声をあちこちで聞きますねえ。

もし自分に孫が生まれても、

相手は長野にいるしねえ。

まあ、それを訪ねていきながら

中山道でも歩いてみますかねえ。

この種間寺の本尊は

「薬師如来」ですね。

八十八ヶ所の中で一番多い本尊です。

勤行の中で本尊の真言を唱えるのですが

「おん ころころ せんだり

まとうぎ そわか」というのは

もう覚えてしまいましたね。

四国に行くまでも

よくあちこちのお寺にも行き、

本尊のところにたいてい

そういう真言を書いています。

これってみんな唱えるのかなあ

と昔は思っていたのですが、

もう今となっては唱えるのも

普通になってしまいました。

ほかにも普賢菩薩の

「おん さんまや さとばん」や

地蔵菩薩の

「おん かかかび さんまえいそわか」

も覚えてしまいましたね。

こういう巡礼は初めてなんですけど、

やってたらまたいろんなことが

わかってくるもんですね~。

もう四国を10回も回った

なんて人のきもちも、

昔は「なんで?」だったのですが

最近はまあわからんでもありませんね。

さあ、ではここで時刻は

4時ちょっとすぎです。

本来ならば宿に向かう計画なのですが、

次のお寺である33番雪蹊寺は

近くですから、

納経の時間も行けるし

次も回っておきましょう

ということで、回ることになりました。

え~っと「雪蹊寺」という

名前から行くと、

南国四国の山の上の方にあるのか

と思いましたがそうではありません。

その名前は、ここに墓のある

長曾我部元親の法号

「雪渓如三大居士」

から来ているとのことです。

もともと空海が開いたころは

真言宗だったのですが、

廃寺となって起こしたのが

臨済宗の月峰和尚なので、

4国八十八ヶ所中でも

二つしかない臨済宗

(もう一つは十一番藤井寺)

となっているようです。

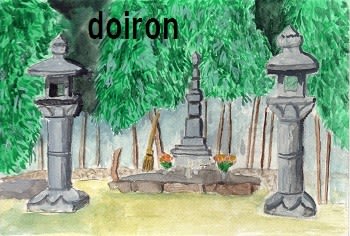

そしてここはまた

長曾我部の菩提寺で

元親の墓もあるので、

ここでは本堂の後部に

しっかりとおかれているその墓を

絵に描いておきましょう。

バックに生えている笹の書き方が難しく、

別のスケッチブックで

何通りか勉強してから描きました。

まあこの書き方が、

doironの場合一番ましそうです。

そうそうこの寺にはむかし

幽霊が出たそうです。

どこからともなく泣き叫ぶような

歌が聞こえてきて、

それが毎日続くのをきいた月峰和尚が、

その歌にあう上の句を読み上げたら

その声がやんだんだ

といわれがきに書いてありました。

まあどこのお寺も

こういう物語や伝説に

彩られているものなんですねえ。

本堂裏にあるしだれ柳が

きれいでしたねえ。

さあ、ここでやっと初日の

お参りが終わりです。

今夜も温泉と豪華料理が待ってるよー

とバスに揺られて、

最初の青龍寺の下にある

旅館にもどっていきます。

ここの温泉は土佐の「龍温泉」といいます。

いやあ、初めて聞く名前でしたが

気持ちのいい温泉でしたな。

そして食事がこれ。

普通の会席ですが

魚はやはりうまかったですねえ。

それにこれに別料金で

「かつおのたたき」を付けられるそうですが、

まあそれがなくても

食べきれないほどの量でしたがね。

続く

こういう観音様の銅像は難しいですね。

doironなんかは石像の顔を

どう書いても笑顔になってしまいます。

なかなか顔の部品って

書き足しにくいから、

ウシッと書いてしまうのですが

なかなか思うような顔に

なってくれませんなあ。

まあ悲しい顔よりかはいいかなあ

とか思って自分を許してしまいますがね。

この清瀧寺は行基の開基で

もともとは釈木寺という

お寺だったそうですが、

後に大師が来て7日間の修行をし、

最後に杖を突くと清水が湧いて

今の清瀧寺に名を改めたものだ

と言われています。

ここの境内からは高岡平野が望まれます。

この平野内を流れるのが

「仁淀川」です。

その川の水の美しさは、

水質の調査結果でも

日本一といわれています。

その仁淀川の名前なんですが、

いくつか説があるのですが

そのなかで、一番お気に入りが

当時の大坂の淀川に似て

きれいなところから

「似淀川」

といわれ、それが「仁淀川」に

変わったという説ですね。

環境の仕事をしていたころも、

この川の名前は何度も聞きました。

それに先達さんもバスの中で、

この川の名前の由来を

この節に限定して話してはりましたね。

いやあ、しかし四国って

どこも川の流れは本当にきれいですねえ。

さあお参りを終えて、

また再びマイクロバスで

帰ろうとするのですが、

ちょっとマイクロバスの手配が

滞ってしまいました。

寺の出口にいないのです。

どうも別の班のバスが到着したようで

その人たちを運ぼうと混乱しています。

こうなると、あとの班もまた

納経帳に時間がかかったりして

大変になるんですね。

意外に、こういう時間が

巡礼の足手まといになったりします。

で、ようやく次の班の人を

載せてやってきた

マイクロバスに乗り換えて、出発です。

この時におりてくる別班の添乗員を見ていたら、

前回の添乗員さんでしたね。

まあ、大変なお仕事ですが、

本人もこっそり自分の納経帳なんかも

持ってきてたりしてねえ。

仕事を続けているうちに

先達さんになれるかもしれませんね。

バスが来るまでの間、

じっくり寺内を見学できました。

さあではお参りも済ませたので

次のお寺に向かいましょう。

次はバスで10キロほど先にある

34番種間寺です。

今回のバスは結構飛ばします。

狭い地域でも木の枝を屋根で

ごしごしこすりながらでも

飛ばしていきます。

さぞやこの四国の経験の

深い運転手さんなんだろう

と思って、あとで停止時に

「いつも四国にはよく来ているんですか?」

ときいたら

「いやあ、久しぶりの仕事で、

この四国に来ました」とのこと。

ドヒャー、聞かなきゃよかったかな、

あとの運転がかなり不安になりましたわあ。

まあそんな運転でお寺に到着です。

このお寺にはちょっと古い歴史があります。

百済から大阪の四天王寺設営のために

来ていた仏師や仏工が

仕事を終えて百済に帰ろうとするときに、

土佐沖で暴風にあい

ここに流れ着いたそうです。

その時に薬師如来を刻み、

海の安全を祈ったのが

この寺の始まりだそうです。

そして寺の名前も歴史があります。

弘法大師が唐から持ち帰った五穀

(米、麦、あわ、きび、豆 諸説あり)の

種をまいたところから

この名前になったと言われています。

で、この寺はいつの間にか

安産のお寺といわれるようになっています。

境内に入っていくと、

観音堂がありその堂の周りに

底の抜けたひしゃくが

きれいに並んで飾られています。

それを絵にしたのがこれ。

なんでも底の抜けたひしゃくは

通りがよく、安産のお守りになるそうです。

種間寺の名前にふさわしい

取り組みじゃあ、あ~りませんか。

とまあ、これはdoironの

勝手な解釈ですがね。

観音堂の木の柱の絵を描くのが大変でしたねえ。

続く

添乗員は気分の悪くなった人を

とりあえず旅館に入れましょう。

といってたがそんな時間はないだろう

と皆さんに猛反発されました。

あとでわかったのですが、

この日の旅館というのは

なんとこのお寺のすぐ下だったのです。

でもねえそんな時間はないだろう

と思っていつつも、

意外にためらう添乗員さんでしたが

急にその容態の悪かった人が

復活してきて、

自分で階段を降りれるようになりました。

ああ~一時の不調だったんですかねえ。

そういえば、ツアーに申し込むときに

病気のある人は申し出てました。

糖尿関係で薬を打っている人も

申し込み時に行ってたようですしね。

添乗員さんもホッとしたことでしょう。

だから、今回のその客ももしかしたら

そういう申し出を

していたのかもしれませんね。

「一時、ふらふらになっても

時間が解決してくるOO病」みたいにね。

で、階段を降りてきて

バスのところに行ったら、

なんとそこがその日の旅館だったので、

とりあえずその人はそこに残して

他の客はツアーに回ることにしたのです。

この日は3寺回る予定でしたが、

今の時間だと4寺回れる予定なので、

添乗員もちょっと急いでいる

ようでしたからすぐに出発です。

でも、あとでもうその人も

元気になり、次の日は

一緒に回っていたのでよかったですねえ。

添乗員さんにのちに電話があり、

もうすっかり良くなったので

宿で待ってますとのことだったそうです。

う~ん、しんどい人はこういう手で

宿にいて、ビールでも飲みながら

みんなが回ってくるのを

待ってるという手があったかなあ、

なあんて思ってしまいましたな。

何とも不謹慎なdoironです。

とまあ、そんな事件も解決したようなので、

寺は2寺目の35番清瀧寺へと向かいます。

ここはちょっと名前がややこしいね。

36番の青龍寺にさんずいを

つけたら清瀧寺になりますね。

記憶がちょっと混乱してしまいます。

このお寺はバスの通れないような

かなり長い山道を

登っていくことになっていますので、

タクシーのワンボックスが手配されます。

バスを降りて、

何台かに乗り換えて出発です。

バスもそうなんですが、

このマイクロバスも飛ばしますねえ。

今日は4寺回れたらという

旅行社の思惑も

たぶんよく伝わっているんでしょう。

そうすることで二日目の帰宅が早くなりますし、

他の班と動きが重なりにくくなる

というのが、社のねらいなんでしょう。

まあこういうバスの運ちゃんは

何度も走っているから、

スピード加減が絶妙ですね。

ヘアピンカーブなんかも

先がわかっているので

ヴワーンと進んでいきます。

そうして約15分くらいで

本堂の近くに到着します。

100mくらいの階段を

のぼっていきますと、到着です。

え~っと、ここは何の絵を

描こうかなあと先達さんに

「ここの名物は何ですか?」

と聞いたら、

「ここも瀧ですねえ」

といってはりました。

寺の縁起にはこの滝が

「清瀧」という名で

寺名の参照にもなっている

と書かれているそうです。

でもねえ、先ほどの「青龍寺」も

瀧を描いたからねえ、

ほかに何かないかなあ

と思っていたら、

本堂の横に巨大な薬師如来像がありました。

この像の土台部分が、

暗闇の回廊になっているというので、

一度入ってみることにしました。

後ろからは高齢者女性の

集団がついてきます。

中に入ると、回廊は本当に真っ暗でした。

あれ、あれと思ってゆっくり歩いていくと、

後ろから来た人が背中を

どんどんたたいてきます。

「ちょっと待ってね~」と

いいつつも足もとに

注意しながら歩いていくと、

もう後ろの人が服の背中を

握ってはるではないですか。

「ごめんね。こうしてついていくわ」

といってはります。

で、ようやく明かりが見えてきて脱出です。

後ろを見たら、超妙齢の

おばあさまでしたねえ。

「まっくらやから」といわれてるのに

入るってどうやねん?て感じでしたね。

でもなんか善光寺のお寺みたいに

ちょっと面白い回廊でしたね。

なので、ここではこの観音像を

絵にしておきましょう。

これ。

続く。

昼食も済んでお腹もいっぱいになったので、

では巡礼に巡りましょう。

食後にバス席でうとうとしながらも、

SAから一時間くらいで

一つ目のお寺である

36番「青龍寺」に到着します。

前回書いたように、

この寺の名前は空海さんが

中国で修業したのと同じ名前のお寺です。

今回のツアーの中では、

坂道歩きが一番きついお寺だそうです。

で、このいわれある名前の寺の

見どころの一つが“滝”なんだそうです。

ちょっと急なのぼりの階段を

歩いていくと途中にありました。

前もって資料で見ていたのよりは

滝の水量が少ないですが、

何となくパワースポット的な斜面に

きれいな水が流れています。

ああ今回はこれを絵にしましょう

と写真をいっぱいとってきました。

これが、その滝の絵です。

四国詣の絵の中で滝を絵にしたのは、

64番前神寺以来ですね。

さあではここからもう少し

階段をのぼって本堂の方へと

上がっていきましょう。

食後の運動ですから

ちょっと汗が出そうになりましたね。

まずは本堂にお参りです。

そうそうこの日は、doironらが

エントリーをしている会社で、

同じコースを3組がお参りをしています。

出発地が違うので到着時間に

少し差が出るようなのですが、

我らがその3組の中では最も早く

ここについています。

ですが、どうも添乗員の情報では

すぐ近くに別の班がもう来ている

とのことなので、

現地でのお参りが混乱しないように、

我らの班は大師堂も先にお参りして、

お経を顔の向きを変えながら

二回続けて行うという方法で行いました。

この大師堂お参りの時に、

今回初めて書いてきた

写経を奉納しました。

こういう箱があるので、

しずしずといれておきます。

ありがたや、ありがたや。

そして賽銭、納札も入れて

お参りは終わり。

ここから仏前勤行次第が、

本堂と大師堂の分の二つが続きます。

このツアーも9回目となると、

テキストを手に持たずに

暗記で勤行を続けている人も

1割くらいおられるようになってきました。

写経の手続きも経験したので、

今度は般若心経を含む勤行も

暗記したいものです。

NHKの大河ドラマで

主人公の柴咲コウは

お経を唱えるシーンがあるので、

車の中でずっと聞いてた

と言ってたのを聞いて、

ああ自分と同じだと笑ってしまいましたね。

彼女はどこまで覚えたのか知りませんが、

ぼくはあと般若心経四分の三くらいを

覚えねばなりません。

ところどころ記憶を確認しながら

進めていきます。

本堂分を終え

そして大師堂に向かって

勤行が終わりかけたころに

事件が起こりました。

一人の高齢者がどうも動きが変なのです。

横にいてる女の人も気にしているのですが、

もう今にも倒れそうなのです。

これはいけないと思いましたが、

途中でお経を止めてはいけないと

後ろに近づき、

後部のベルトあたりに手を近づけて備えていました。

そしてすべてが終わったころに、

ついにその人の膝が

折れ曲がりそうになったのです。

みんなであわてて体を支え、

どうしましたかあと声をかけましたが、

もう目が回っているような状態が

たびたび訪れます。

幸いツアーの中に元看護士さんが

いてはったので、

とりあえず座らせることに成功しました。

首Dさんがたまに経験する

「低血糖かなあ」と思いましたが、

まだ先ほど食事をしたばかりなので

それはないでしょう。

本人は時々意識を取り戻したように、

たまにこんなことがあるねん

といってましたが、

これはもうまずいだろうということで、

救急車を呼ぼうと話し始めました。

でもねえ、問題はいかんせん急だった石段を

どうやって下すということで、

はてさてどうしたものかと

添乗員もおろおろしてました。

続く

四国ツアーももうこれで

9回目となっている。

お遍路も、今回を入れて残すは

あと4回で、合計36寺

というところまできているのだ。

八十八寺もずいぶん先やろなあ

と思っていたのに、

もう半分も残っていない。

これだけ四国に来ていたら

このあたりにもかなり詳しくなったなあ。

だいたい年間にこれだけ頻繁に

旅行に行くところというのも

少ないからね。詳しくなるはずだ。

高速道路もかなり走った。

徳島自動車道、高松自動車道、

松山自動車道、高知自動車道は

もうたぶん全区間走っているだろう。

今回も淡路島から徳島自動車道を通り、

高知自動車道も走って行くことになっていた。

これまで四国といえば

4回くらいしか行ってなかったのにね。

これで少しは空海さんに

近づけただろうか。

このツアーに先立って、

これまで空海の勉強を

いくつかしてきたよ。

本も6冊読み、そのどれらを読んでも

彼が如何に傑僧であったかがよくわかった。

たぶん日本が生んだ

これまでのどの僧よりも、

彼は秀でていたんだと感じている。

彼は20年かけて学ぶつもりで

中国に船で渡ったのに、

2年で真言をきわめて

帰ってきたという。

しかも向こうの「青龍寺」

というお寺では一番のえらいさんにまで

なったということだ。

その青龍寺に似せて作られた

お寺が四国にもある。

それが今回回るお寺の

一番最初が同じ名前の

四国36番「青龍寺」である。

中国から日本に帰るときに、

霊地に飛ぶようにと

空海は東向いて「独鈷杵(とこしょ)」

という法具を投げたところ、

一番上が独鈷杵

日本海を越え、日本の上を飛んで

この地の松の枝に届いていたのを

後に発見してここに寺を作り

「青龍寺」という名前にしたのだという。

まあ、これはいわば

後付けの伝説ではあり、

先日行った能登の見付島でも

そういう伝説があったもんだ。

そこではその投げた法具を見つけたから、

島の名前が「見付島」なんだと行ってたね。

まあほかにも各地にそういう伝説が

残っているのでしょう。

杖で穴を掘ったら水がわいてきた

という伝説も各地にありますが、

全部後世に作られていったんでしょうねえ。

でもまあここは行ってみれば、

そういうゆかりの深い

名前のお寺ということになるので、

最初からじっくりと見てこよう

と思っているのだ。

今回の巡礼はまだまだ遠いところの寺群なので、

全部で6寺回るというコース設定である。

1泊2日でこれだから、

やはり遠いよなあ。

まあ前回ほど(4寺)ではないので、

時間に少し余裕があって、

昼食は弁当ではなく

食堂に入って食べることになった。

場所は、これまで何度も行った

「吉野川SA」での昼飯である。

前回は雪をかぶっていたSAでしたね。

で、中身はこれ。

豚しゃぶ付きの定食。

なかなか良くて、

一緒に行ってる首Dさんも

しっかり食べて

「食べ過ぎたあ」と騒いではりましたな。

この食事の時に一緒に

話をした人の高齢者の中に、

どのお寺に行くときも

写経したお経を持ってきて、

おさめてはる人が

話をしてはりました。

周りの女性が

「いつもそんなに書きはるのん大変でしょう」

と言い張ると

「ああ時間かかりますけどね。

でも時間はいっぱいあるからいいんです」

とにこっと笑ってはりましたね。

そうそうその人のことを思い出して、

実はdoironも今回は

一番目の「青龍寺」に

写経をおさめようと

書いて持ってきていたんです。

写経用の髪は百均に売ってます。

用紙が7枚と、下に敷いて

書き写す見本もはいって100円。

いやあ、百均てありがたいですね。

写経はこれまで高野山の

金剛峯寺と奈良の薬師寺で

したことがありますね。

あのころに比べて筆の扱いには

ちょっと慣れたようです。

頑張って書いた般若心経がこれ。

何枚か書こうと思いましたが、

とりあえずは今回は一枚だけにして

持ってきたのです。

これをしっかりと収めていきましょう。

続く

doironとジダンの旅である

「ドジ旅」

も、これまで6回を終えている。

これらの旅でわれわれは

柳生一族や

明日香人、

近江商人など様々な陰謀と戦ってきた。

前回は「南海孤島の陰謀」

との戦いということで、

あぶさん、セイゾーを加えて

友ヶ島にも行ったところである。

ああそしてついに、

この陰謀との戦いも今回で

なんと7回目を迎えるのだ。

ウルトラセブン、アイフォンセブン、

マイルドセブン、セブンイレブン

などセブンのつくものは、

長く人々と触れ合ってきた

一流のものである!?。

そう、ついにこのドジ旅も

7回目、ドジ旅セブンを

迎えたのでした。

今回の場所は、

バイクやランで一周長距離を

何度か果たした琵琶湖で、

戦ったのはかつての陰謀元であった

近江商人とは違い、

ランナーをいつまでも苦しめ続ける

「長距離走の陰謀」なのだ。

それはしんどいと思っていても、

突然楽になったと勘違いさせる

エンドルフィンをぶっ放ち、

走り終えた後はぶっ倒れるほどの

疲れをもたらすほどの

底知れない力を持っている。

doironでさえマラソン中に

命を落としそうになったこともあるのだしね。

そんな陰謀との戦いを

この春のメイン行事として

行ったのは昨日でした。

世界陸上の男子マラソン代表をかけた

「びわこ毎日マラソン」が

開催された日であります。

doiron達はその陰謀と

どう戦ったのか、

そして日本のマラソン選手たちは

どんな陰謀にさらされたのか。

今回は特別ゲストに女子で早くも

長距離ウルトラに挑んでいた

N尾さんを迎え、

びっくり仰天驚くような

様々な陰謀と戦ったのだ。

最後の最後まで落ち着かない

果てしない戦いだったなあ。

ドジ旅セブン

そんな長距離走の陰謀との戦いが、

間もなく明らかにされるのだ。

近日アップされますのでお楽しみに~。

この巡礼道には、

道を間違えないように

立派な石が道沿いに打たれてますので、

さほど注意はいりません。

まあ、だいたい次のお堂が長くても

200m以内にあるので、

間違えることはないでしょう。

また、道のところどころに

こういう地蔵さんや

洞や石が置かれたりもしているしね。

ただ八十八カ所のお堂が、

どこもよく似たお堂なので、

しっかりお参りしながら

進んでいくよという意思がなければ、

だんだんちょっと退屈になってきます。

で、約半分の43番まで来た頃に

「愛宕山展望」と書かれた

看板があったので、

そちらに行ってみました。

しばらく行くと、

おお~今度は西の方の

見晴らしがよくなってきました。

そして目の前に見えてきたのが

「愛宕山」

です。ここの気温は13度ほどでしたが、

でも遠望ですけど、

愛宕山にはちょっと雪が

残ってるんじゃないかという景色です。

今度もう少し暖かくなったら

この愛宕山に登りに来ましょうかね~。

で、ここで時刻はもう

12時半を過ぎています。

時間も時間なので、

ここで昼飯にすることにしましょう。

今日のご飯は、

持参のおにぎり2個と、

コンビニで買った

インスタントワンタンの新作

「とんこつワンタン」です。

ひゃーうまかったなあ。

最初この場所に来たときは

男性が二人いたのですが、

すぐに去って行ってしばらく一人でした。

あ~ここは静かやなあ、

と思っていたら、

あれ?

なにか楽器の音がしますよ。

お寺で練習しているのかなあ

と思ったけど、

山の方からずっとなり続けています。

も、もしかしてこれがあの

仁和寺に庭に書いてあった

「経正」の琵琶なんでしょうか。

そう思って聞いていたら

何となく物悲しい響きです。

その時に男女二人ずつ

計4人の高齢者がやってきました。

でも彼らは何も言いません。

ただ単に近所の山話を

楽しそうにしているグループでした。

きっと楽しい休日を

エブリデイ過ごしてはるんでしょうねえ。

まああまり変わりませんけどね。

その人らも去り、

doironはまだなっている音楽を

しずかに聴いていたのですが、

このまま音にとらわれ

続けていてはいけません。

とんでもない世界に行ってしまいそうです。

時間もないし、頑張って

元の参道に戻り下ることにしました。

いやあ気のせいかもしれませんが、

京都のお山で謡曲を聞くという

いい経験をしましたね。

記憶に残しておきましょう。

48番の札所に来ますと、

こんな表示がありました。

そうかあここが頂上なんですか。

なかなかここもいい景色ですね。

そして向こう側の尾根には、

ここまで歩いてきた途中の

お堂の屋根が点々と見えていましたねえ。

ちょっと感動しました。

ここは三角点はありません。

では下っていきましょう。

そうそうここのお寺は

ところどころに

防犯カメラ設置中と書かれてあります。

本尊と大師が置かれてあるので、

防犯上の措置なんでしょうねえ。

53番は最大の難所ですねえ

鎖場になっていました。

そして、ここ68番ではお堂が

池の上にありました。

四国ではそうではないのですがね。

さあ、あともう少しやと思って

歩いていますと、男性が一人

近づいてきます。

「初めて来はったんどすか」

「はい」

「どこからですか」

「大阪です」

「わしはもう毎日ここに来てますねん。

四国に換算したら6回以上

回っていることになるくらいきてますねん」

とのこと、いやあやっぱり地元には

こんな人もいてるんやねえ。

恐れ入りました。

そうして残りをまわっていきますと、

おお~やっと最後の八十八番に到着です。

さすがにここはお堂ではなく

お寺のような感じになっています。

最後の寺なので、

しっかりとお参りし、

賽銭も上げておきました。

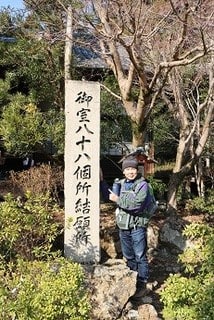

その寺のところで「88番」の

札を掲げるdoironです。

いやあ、ついに

「御室八十八ヶ所霊場」を

結願いたしました。

歩いた距離はこんな感じ。

途中でバッテリーが切れたので

消えていますが、

だいたい合計7キロくらいですね。

四国の本番の方も、

あと三か月でようやく結願しますし、

そちらもますます

楽しみですねえと思いながら、

このシリーズ、

はんにゃはらみたと終わりです。

え~、やっと一番を

まわったところまでで

2話も使ってしまいました。

まあ気長に読んでください。

一番のお寺の中を見ますと、

霊山寺の本尊である「釈迦如来」と

「弘法大師」の二体が

ちゃんと収められていました。

本来のお参りなら、ここで

開経偈、懺悔門、三期、三竟、

十善戒、発菩提心真言、三昧耶会真言

と始まって、

「般若波羅蜜多心経」、

そして光明真言、大師宝号、

廻向を唱えるわけですが、

まあそれをしてたら

こんな簡易のお参りでも

一日では回り切れません。

それを唱えた気持ちで

御祈願だけを言っておきました。

あっ、線香、ろうそく、納札、

賽銭もした気持ちで・・・、

というのは手抜きすぎかなあ。

でも自然環境の中で

火は危ないしね。

納札入れもないし、

賽銭箱もあったりなかったりやしね。

それにしても立派なお堂が

山の中に立ってるのですねえ。

少しずつ簡素になってくるのかな

と思ってたら、

つぎの2番札所も

順路に沿って歩いていきますと、

こんな感じになっていました。

そして次の3番札所もこんな感じ。

これまでこういう簡易八十八ヶ所は、

石のお堂さんだけだったり、

お札だけだったりしたのですが、

もしかしてここはみんな

お堂があるのかなと

上を見上げますと、

おお~お堂が続いているではないですか。

驚きました。

ここの御室八十八ヶ所は、

なんと八十八のお堂が

並んでいるんだそうです。

かなり経費の掛かった巡礼地ですねえ。

そして各お堂にはそのお堂の

本尊の姿が、置かれてありました。

4番でしたら本尊が大日如来なので

「おん あびらうんけん ばざらだどばん」

と木の札に書かれてあります。

この本尊真言も各お堂のすべてに

きちんと書かれてありましたね。

まあなかには思い入れの

お寺もあると見えて、

個人の書いた絵なんかを

あげているところもありましたな。

この山はお参りの山とあって、

結構多くの人の姿を見ます。

平日に行ってこんなに多くの人を

山で見かけたのは久しぶりです。

それほど多くの人が登る山ですから、

いろんな注意寒気もされています。

これは「毒キノコに気を付けて」

の張り紙です。

そしてこれは「野生の猿」。

「まむし」もいるそうです。

でもまあ季節に寄りますよね。

まあ今はこんな動物が出る

季節はないですね。

おっ、こんな看板も

うひゃー、清く正しく美しく、

清楚にお参りして

不審者に見られないように

注意しなきゃね~。

順番にきちんと回っていきますと、

10番あたりで前方から

幼稚園児の集団が降りてきました。

どこから回ったのかなあ。

もしかして逆回りで最初から?

というわけでもなさそうですね。

下りながら「般若波羅密多」とか

唱えてくるんでしょうか。

まあ「安倍さん、がんばれ!」

よりかはいいかもね。

実際は、きゃあきゃあ言いながら

降りてきましたねえ。

先生も大変ですねえ。

しかしまあここはお参りが

続いていくだけで

ブログが単調になってきますので、

適当にお堂を飛ばしていきましょう。

そしてここが第19番立江寺ですね。

東大阪、神戸にもありましたねえ。

地蔵菩薩ですから

「おん かかか びさんまえい そわか」

が真言です。

そして23番に来ますと、

おお~初めて遠くの景色が見渡せます。

お堂を一つひとつ訪ねて

上がってくるだけで、

結構上に上がってきているんですねえ。

ベンチが置いてあって

休憩場所にもなっていました。

あ、そうそうここには

自販機とかはないので

必ず飲み物は持参して

こないといけませんよ。

冬場ならポットを持ってきて、

コンビニのコーヒーを詰めて

上がってくるのがいい感じですね。

景色のいい場所に座り、

のんびりと休憩する

doironなのでした。

はんにゃはらみたと続く

仁和寺の駐車場はとても広くて、

平日なのでガラガラ。

時間指定もないし

それほど値段も高くありません。

車をとめて、ナビをセットして

ではさっそく歩き始めましょう。

まずは仁和寺の

正面の方へと回っていきます。

見えてきましたよ、

これが仁王門です。

知恩院の三門と南禅寺の三門と

合わせて京の三大門といわれています。

背も高く立派なもんですねえ。

なかなかもっと広角のレンズでもないと

仁王門の全部が収まりません。

その仁王門の中には、

こういう阿吽の仁王が立っています。

そこから中は広く整備されています。

平安からの皇族の住職たちは、

ここをしずしずと通っていたのでしょうねえ。

この辺りに、謡曲「経正」のことが

書かれてある看板がありました。

平経正が再開の合戦で討ち死にしたのですが、

琵琶の上手だった彼が

夢幻のごとくに現れ出て

毎夜琵琶を弾いたとの話があるそうです。

このことは、この後の

御室八十八ヶ所霊場で起こった

doironの出来事と重なるので

覚えておいてください。

そしてその仁王門を過ぎて、

つぎに「中門」といわれる門をくぐります。

すると左側に目についたのが、

「御室桜」です。

京都で一番おそての桜で

江戸時代からここに植えられていたそうで、

国の名称にも指定されていますし、

日本の桜100選のひとつでもあります。

残念ながらこの時はまだ咲いていませんでしたが、

4月中旬から下旬にかけてみられるそうです。

今年の桜の見納めなんかも

ここでいいかもしれません。

ただ、その時は入寺料がいりますがね。

そこからまだ奥の方に歩いていきますと

金堂があります。

はは~、これは国宝ですね。

紫宸殿の現存最古の遺構といわれています。

この金堂の中で、皇族たちの

あれやこれやがあったのでしょうねえ。

そしてこれが五重の塔です。

この寺は真言宗御室派の総本山です。

真言宗のお寺で、

塔の中には「大日如来」が

安置されているんですねえ。

宇宙最強の仏様といわれています。

もともと武士であった西行、

そして平清盛らの目くるめく人生もまた

ここで混じりあっては

消えて行ったのでしょうねえ。

歴史のいろんなシーンに時たま現れる

仁和寺のひとつの景色です。

そしてこの本堂のところから

西門の方に移動していきますと、

こんな石が立っていました。

「御室成就山八十八ヶ所御山めぐり」

と書かれています。

立て看板には、西門からでて

150mのところに一番札所がある

と書かれてありますね。

では、大師の石に行きますからね~

とお願いして西門から出ていきましょう。

おお~何やら道の先のほうが気になります。

あのあたりから始まるのでしょう。

でそこに行ってみると、ありました。

ここが一番札所(霊山寺)です。

ここには四国八十八ヶ所を

都道府県ごとに四つに分ける

阿波の国「発心の道場」の石も

立っています。

そうそう、以前

西宮の八十八カ所に行ったときに、

撮ってきた写真が

何番を撮っているのか

わかりにくくなった時がありました。

なので今回は番号札を作って、

それを置いて写真を撮ろうと

準備していったのでした。

これが「1」番の証拠です。

100均に行って、

英単語暗記メモみたいなのを買ってきました。

これをつなぎ合わせて

メモを作ろうとしたのです。

このメモは80シートある

とのことなので、

つなぎ合わせたらいいや

と勝ってきて、

これに番号を描いたのです。

1から80まで書いて、

とおもったら79枚しか

ついていませんでした。

返品だ、クレームだあ。

100均に文句言ったる~

と思いましたが、

やはりdoironのように

お参りしている人は違いますね。

まあそんなこともあるだろうと

許してあげることにしました。

そして金具はほどけなくて

紙を足したりできないので、

心静かに80番から88番までを

裏に書いて使うことにしましたとさ。

続く。

え~、お参り登山2回目です。

なにせまあ他愛無い人生を

送っているだけに

お参りはしっかりしておかないとね~

こんどは京都に行きました

最近よく読んでいる

夢枕獏の小説なんかにも

よく出てくるのが

「仁和寺」

昔は皇子や皇族が

門跡を務めていたお寺でした。

そういうお寺ですから

種々戦の折には、

皇族の逃げ場となったりと

そんな重要な位置を

占める寺でありました。

小説の中にもそういう

シーンがよく出てきます。

時の権力と皇族との関連が

様々な物語を作ったお寺でした。

この寺は出家後の

宇多法皇が住んでいたこともあり、

別名「御室御所」といわれていましたが、

明治以降はもう門跡に

皇族がつかなくなったお寺です。

古都京都の文化財として

「世界遺産」にも登録されてはいます。

なのでこれは一度見に行かなくては、

と思ってさらに詳しく

調べていきますと、

なんとこの寺から続く山に

「御室八十八ヶ所霊場」

というのがあるではありませんか。

済仁法親王が、

四国八十八箇所を巡拝ができない人々のために

発願し、四国八十八箇所を巡拝して、

各札所の砂を持ち帰らせ

それを埋めたお堂八十八を設けて

そこに埋めさせたという、

まあいわば四国八十八ヶ所を再現した

巡礼地を作ったのです。

山の名前は「成就山」といいます。

こんな風に四国を再現した場所は

けっこうあちこちにあります。

doironが歩いた中をみてみても、

熊野古道の御坊の少し先の

「観音山霊場」や甲山でも

山の中に四国関連の石仏が

並んでいましたねえ。

あっ、大和三山のお寺にも

「四国八十八ヶ所砂踏み場」もありましたし、

最近では山麓リボンの道のお寺にも

模してありましたなあ。

それだけ各地にあるということは、

四国八十八ヶ所が如何に世間に

好かれているのかよくわかる話ですねえ。

この仁和寺にも

こういう霊場のある山がある

ということなので、

それならいっそそこも

歩いてみようと思い立ち、

比較的あったかい日を選んで

出かけることにしたのでした。

和歌山高積山に続いて

ここもお参り登山なわけです。

それは泉州マラソンが

行われる3日前でした。

そこまでの交通はどうしようか

と考えたのですが、

ネットを見ているときに

広大な駐車場があることを知り、

仁和寺まで車で行くことにしたのです。

だいたい京都は大きなお寺には

駐車場がある。

そこまで車で行ってついでに

あちこちうろうろするのも

いいかもしれないですね。

また電車で行って、

京都駅から歩くか

バスに乗って出かけることを思えば

時間的にも有利でしょう。

京都までの高速道路は

阪神高速京都線があるし

便利ですいているようになったからね。

困ったことといえば、

ビールは飲めないけどね!?

仁和寺は住所としては

右京区になります。

なので場所は京都の右の方、

というのはちょっと誤りですね。

北を上にした普通の地図なら、

京都の場合は右京区は地図で見ると

京都の左の方で、

左京区が右の方になりますから、

その辺は気を付けましょう。

高速を降りて、

京都市内を車を走らせていますと、

あれ?

なにやらあちこちに

注意の旗が建っています。

よく見ますと、なんと次の日曜日は

「京都マラソン」だそうです。

泉州マラソンと同じ日なんですね。

そして看板にあります

「きぬかけの道」というのは、

仁和寺、龍安寺、金閣寺にかかる道で、

宇多天皇が初夏に雪景色が見たいと

衣笠山に絹をかけたということに

沿っていると言われています。

でもねえ、なんぼ何でも

初夏に雪景色はないだろう

と思ったらその通りで、

当時はこの辺りは葬送の地で、

遺体を絹で包んだりして

そのまま放置したことから

衣笠の名がついたんだそうです。

「衣笠」とそのまま聞けばいい名前ですが、

現場を想像したら

すごいことになっていたでしょうねえ。

それをきれいな話で

覆い隠そうとしたのが、

宇多天皇のとんでもない

つぶやきにつながったんですね。

続く