第29回「環境活動の輪を広げる」2025年2月6日(木)

講師 近畿大学教授 久 隆浩 様

会場 クロスパル高槻 401号

今回の講師の久様は近畿大学の教授であり、高槻市の景観審議会の委員も務められています。また茨木市の子育て複合施設おにクルの館長も歴任されています。

おにクルはそのネーミングと建築もすてきで開館当初から気になっていた場所でした。

少し調べてみるとおにクルという名称は一般公募で6歳の子どもさんが考えたものだそうです。

子どものセンスは素晴らしいと感心するばかり。

今回のテーマ「環境活動の輪を広げよう」に沿ってまず、環境問題の変遷について学びました。

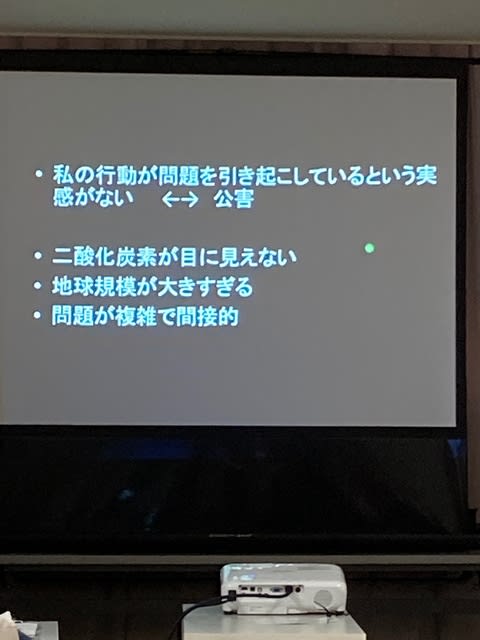

高度経済成長による環境悪化は、身近な私たちの生活が原因とされるものが主流になってきているとのこと。

黙っているわけにはいかないのですが・・・

今こそ私たち一人ひとりが地球規模で環境を守るために動こうとするけど、その想いや活動の輪はなかなか広がらない。

どのように「気づき」を促して、どのように「共感」を持ってもらうか・・・

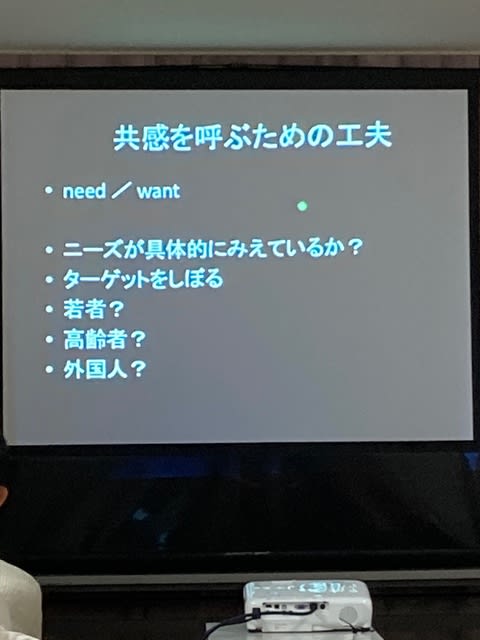

needとwantが重なればうまくいく。

是非ともこの人にという相手に向けてターゲットを絞って発信することが大切だと教えていただきました。

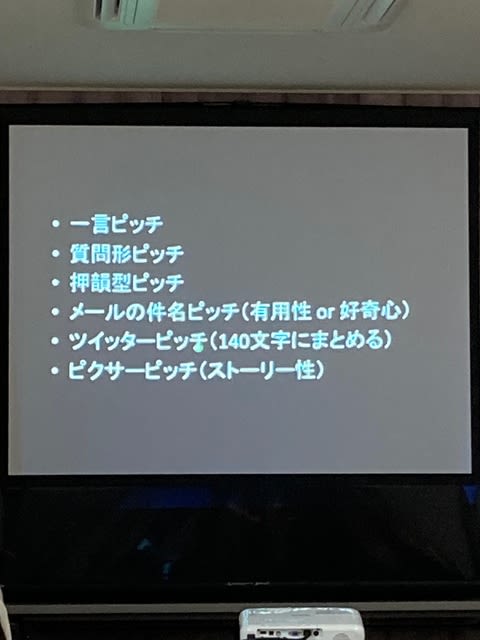

一言ピッチ・・・ 短く 簡単に 響くものを

質問型ピッチ・・・質問を投げ掛けられると人は反応する

押韻型ピッチ・・・押韻にはすんなりと受け入れやすい力がある

メールの件名ピッチ・・・いかにも役立ちそうな何それと好奇心をくすぐる件名がいいそうですが、私はこれも短めが好きです。

ツイッターピッチ・・・140文字は意外に少ないです。

ピクサーピッチ・・・ピクサー映画には一定の法則があってそのルールを使って物語を組み立てると印象深くできる

色々方法があるので、練習すればあの人にあのことを上手く伝えられるかも・・・

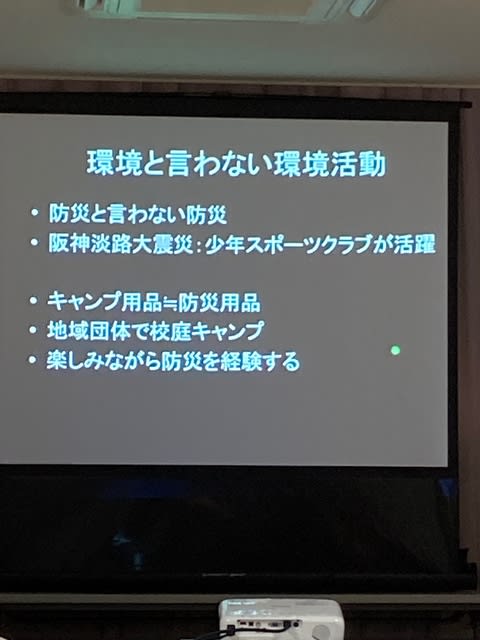

環境と言わない環境活動

楽しみながら、自主性や自律性を大切に活動すればやりがいも増し継続できると考えられます。

野菜の皮だけクッキングのレシピの考案などはフードロスを減らす楽しい企画ではないでしょうか。(今思いつきました)。私は多分先生の教えの罠にはまって今まさにその気にさせられたのかもしれないです。

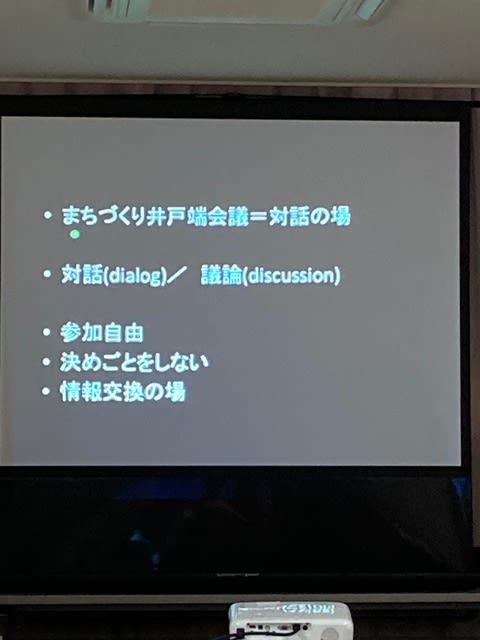

対話と議論の違いは結論を出すか出さないかというところだそうです。

これからはネットワーク型の活動が大切でそのためには地域の中でプラットフォーム的な場所とその場所を作る人の存在が重要になるというお話でした。

たかつき市民環境大学や、そのOB会はこれからの高槻の未来環境を考えるプラットホームとしてその役割はたくさんあると思いました。

午後は今期最後の講座

第30回「ワークショップ2」です。

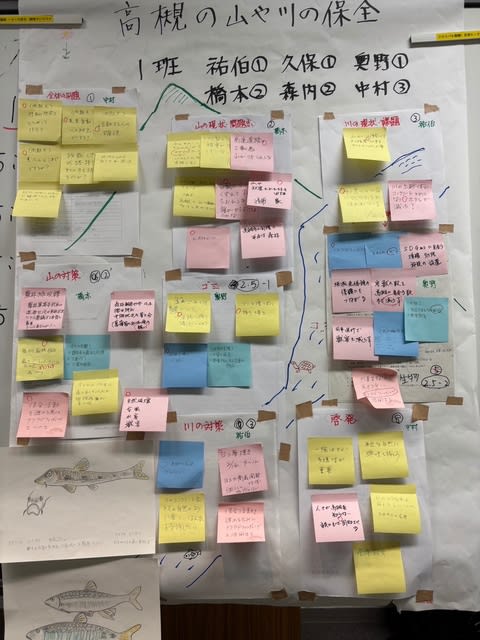

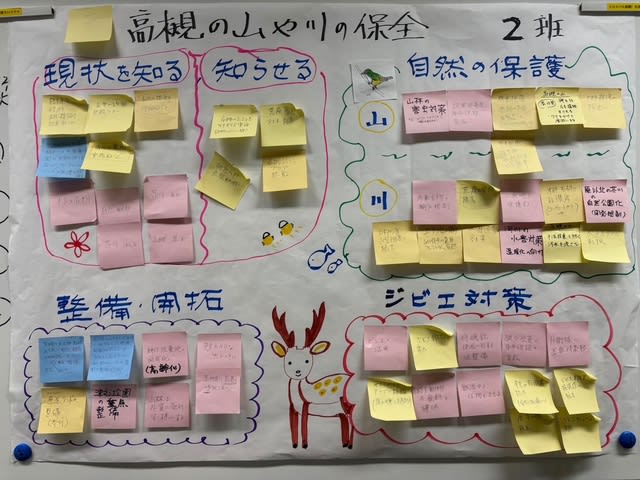

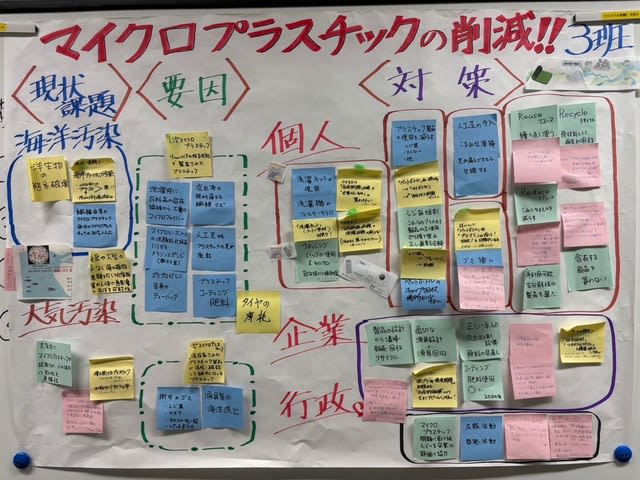

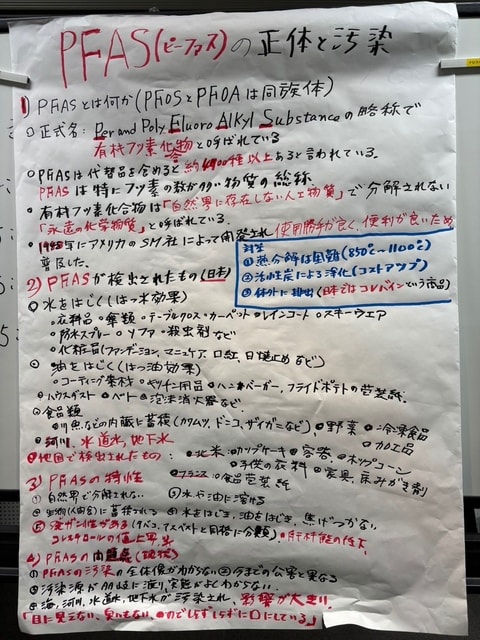

テーマはいくつかの中から受講生の皆さんが選んだ3つになりました。

「高槻の山や川の保全」「マイクロプラスチックの削減」「PFOS PFOA(有機フッ素化合物)を知ろう」

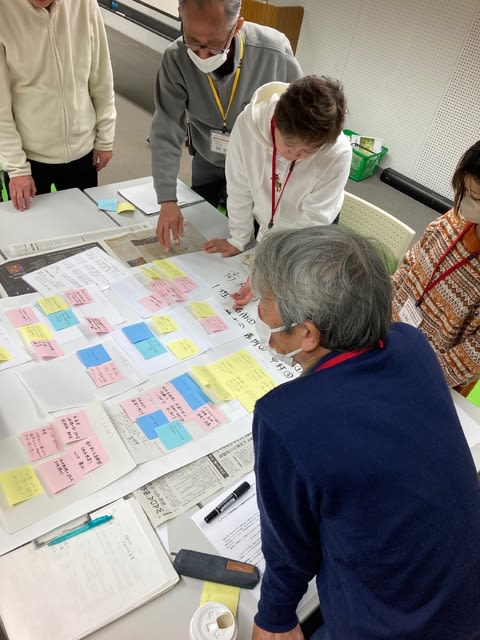

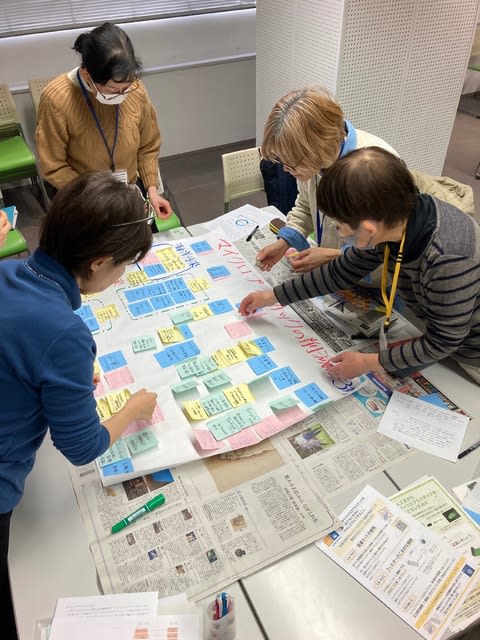

4つの班に分かれてデイスカッションをしながら1枚の模造紙にまとめて最後に発表会をするという流れです。

皆さん 慣れない事なので戸惑いながらも準備した自分の意見が書かれた付箋を元に各班ごとにストーリーが出来上がっていきました。

とても情報量も多く、多彩な意見が盛り込まれていて、各班共に発表の仕方も工夫されていました。

素晴らしいワークショップになったと感じました。

皆さん 1年間 お疲れ様でした。

次回は 2月20日(木) 10:00〜12:00 卒業式です。