「食品ロスを減らすために」

7月8日(土)高槻芸術文化会館北館 10時~11時半

講師:京都経済短期大学 教授 小島 理沙 さん

主に各自治会の廃棄物減量等推進員の方を対象にした講演会のようですが、一般参加も

できましたので出席してきました。 食品ロスは、毎日の生活の中で非常に身近な問題

ですので、皆様にも講演内容を概略ですがお知らせしたいと思います。

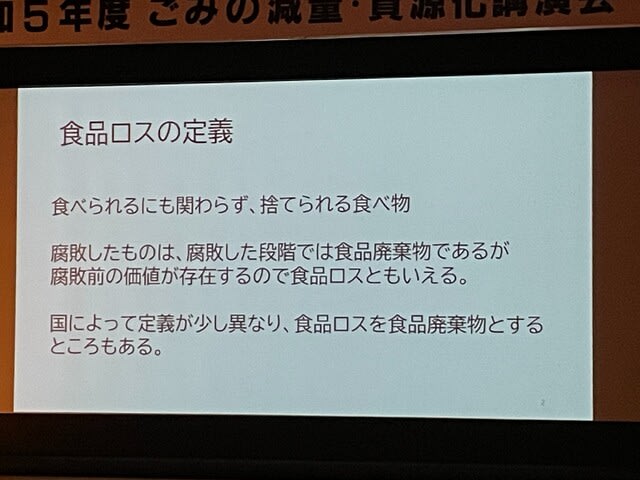

1.食品ロスの定義

2.食品ロスはなぜ発生するのか?

①購入~保管~消費までの間に時間があり、その間にさまざまな予期しないことが発生。

例えば、食欲、外食、予定変更など「不確実性」が存在するため。

②生鮮食品は劣化速度が速いので、消費までの時間が短い。

その結果、消費しきれずに廃棄される。

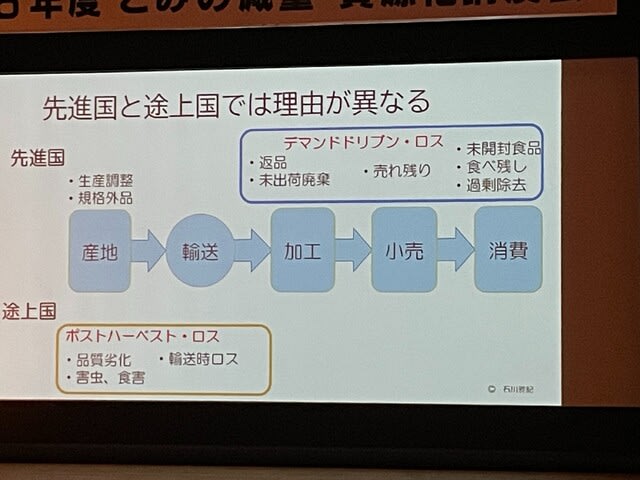

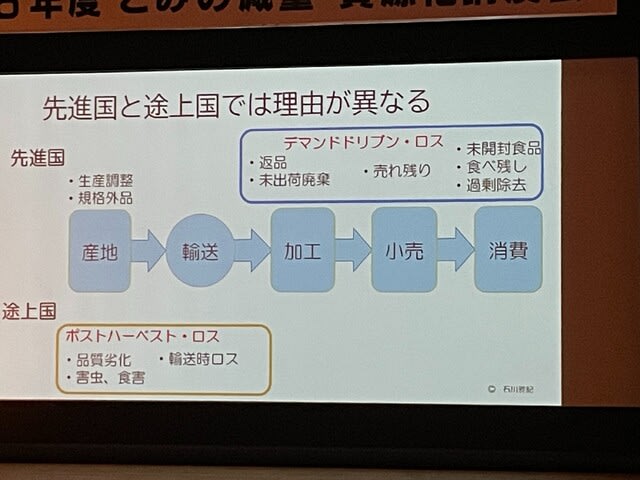

3.先進国と途上国との発生理由の違い

楽しみに食べる先進国 ⇔ 生きるために食べる途上国

食べ残し・未出荷廃棄 サプライチェーン未整備・品質劣化

売れ残り・返品 など 害虫・食害 など

日本の食品ロス現状(令和3年度) (計算方法は注意が必要)

年間 523万トン (家庭244万トン 事業系279万トン)

42Kg/ 人・年 廃棄処理費用 約2兆円

4.なぜ食品ロスはダメなのか?

①食べられるものを捨てる=無駄にしている規範的側面

②食べられるものを捨てる=お金も捨てているという経済的側面

③食ロス=食べられない、困っている人がいるのにという分配問題

④食ロス=ごみとしての廃棄物問題

5.食品ロスを減らすための、取り組み例

①家庭系 : 食品保存方法の普及啓発、食品ロスの普及啓発

在庫コントロールアプリ、メニュー提案アプリ など

②事業系 : 飲食店での食べ残しゼロ、食べ残し持ち帰り運動

小売店でのフードバンクへの寄贈、訳あり販売

店頭での啓発活動 など

6.「食品ロスダイアリー」の紹介

小島先生から、家庭で毎日の食品ロス量を記録することが、食品ロス低減の

大きな動機付けになり、効果にも繋がる。 ということでした。

是非一度お試しください。 QRコード添付