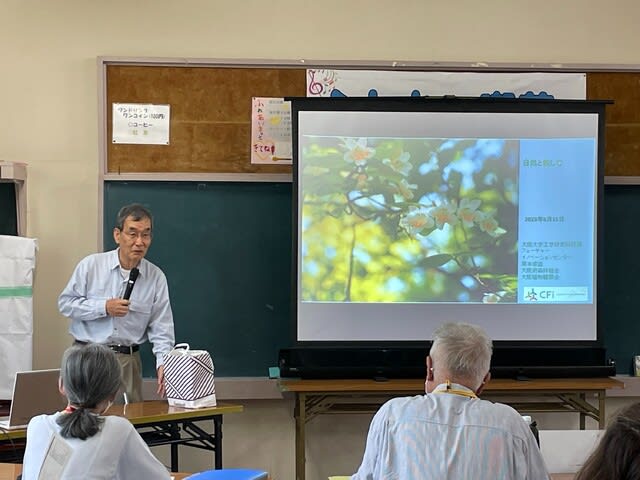

第2回講座 「自然と親しむ」 6月15日 10時~12時

講師:大阪大学大学院工学研究科 フューチャーイノベーションセンター

招へい教授 栗本 修滋 さん

場所:原 公民館

高槻北部にある原公民館へは、初めて来たという人が多くいました。

今日のお話

1.人生の彩は科学の自然だけではない

「美しい、かわいい、こわい」など人間の認識は、感性と知性の協働作業である。

外へ出て感性を働かせよう! がキーワードでした。

2.自然の風景

かつては原始的自然が保護の対象。 尾瀬が原のように景観管理の基本は、自然に手を

加えないこと。その後、生物多様性の面から、里地里山の見直しがされるようになった。

「人間の営みを眼中に置いて自然を考える」ことも大切なことである。

3.植物分類の違い

牧野富太郎の時代、植物の分類学は、標本をもとに雌雄性や生殖器によるものであったが、

1990年代から、ゲノム(遺伝情報の全て)によるものになった。

栗本先生は、現物に接することが少なくなり、現物を知らないようになることを危惧されて

いました。 (皆さん熱心に聴講していました)

4.有性生殖はなぜ

赤の女王仮説「生物は環境の変化の後を追って、常に適応進化を続けている」

言いかえれば、現状を維持するためには、環境変化に対応しなければならない。

有性生殖が生き残りには有利である。

5.森林モニタリング

四国の石鎚山系と剣山での5年間の生態系調査結果について

変容を記録することで、変容の原因を解析することができる。

胸高断面積の変化、植物相、希少種、動物調査(哺乳類・鳥類・昆虫)など

専門的なお話で、少し難しいところがありましたが、現地調査には、時間と労力が

必要であると感じました。 栗本先生は、若手研究者の減少を危惧されていました。

第3回講座 「自然に親しんで五感を取り戻そう」 6月15日 13時~15時

講師:栗本 修滋 さん

場所:原公民館出発 ~ 八阪神社 ~ 原桧尾谷線 2時間の往復散策

出発直後 桜の大木の樹皮に着生したノキシノブを観察

八阪神社:素戔嗚尊を祭った 大蛇祭りで有名な神社です

カゴノキ(鹿子の木) リンボク(橉木)

大きくなると樹皮が鹿の子模様になる 葉が尖って針状

ムクノキ(椋木) ザラついた葉がサンドペーパー代わりです

(写真ではよくわかりませんでした ごめんなさい)

テイカカズラ(定家葛) ~墓に絡みつくとちょっと怖い~

エノキの大木にからみつく 綺麗な花でした

アカメガシワ(赤芽柏) ニワトコ(接骨木とも)

押し葉スタンプができる 枝や葉を煎じて骨折の治療用 湿布剤

シロダモ(白だも) 土砂災害の危険個所例です

葉裏が緑白、蠟燭の材料 斜面にできたシワのようです

カマツカ(鎌柄) ケンポナシ(玄🈨梨)

鎌の柄に使われた 材が緻密で硬い 果枝部は梨の香りがして美味しい

ウツギ(空木) 別名 卯ノ花 タニウツギ

高槻市民の花です(卯月に咲きます) 写真ではわかりませんでした

ウグイスカグラ(鶯神楽) ムラサキシキブ(紫式部)

4月~5月 ラッパ状の綺麗な花を咲かす 花後紫色の綺麗な実ができます

クリ(栗)の雌花 クマノミズキ(熊野水木)の大木

シラカシ(白樫)の若木 マムシクサ(蝮草)

材が白色 葉柄下部が紫褐色のマムシ模様

クスノキ(楠)

ご存知 神社などに多くある木です

皆さんお疲れ様でした。 何とか雨に降られず無事に散策出来ました。

五感を取り戻せたでしょうか?。名前を覚えようと必死で疲れた?

かもしれません。

是非、 「花あるきガイド」で調べ直してみてはいかがでしょうか。

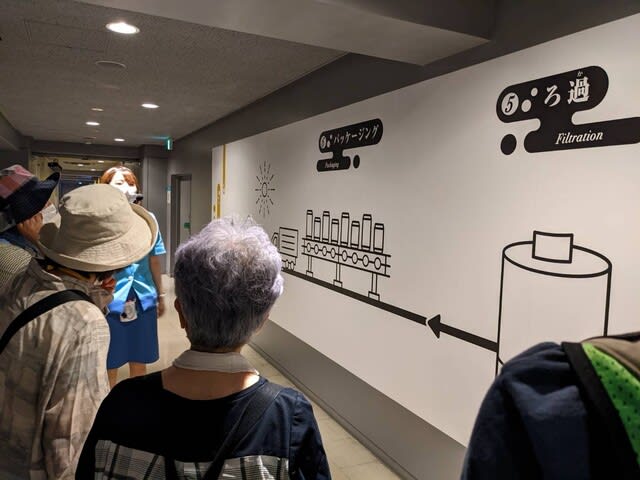

次回は 6月22日(木)

場所:アクアピア芥川

午前:第4回講座 「芥川・淀川水系の魚たち」

午後:第5回講座 「アユの遡上を確認しよう」 採取と観察 です。