大御堂観音寺に行って来た。

南山城、京田辺の古刹だ。南山城地域は、国宝の建造物・仏像が多く、見どころの多い寺がある。

天平時代から開けた地域で、興福寺の寺域であった為平安遷都以前から発展していた。

ココも、興福寺の別院であった為、古は大きな御堂がいくつもあったらしい。

その中で、一番大きな御堂だけ残すのみで、その為、大御堂観音寺と言う。

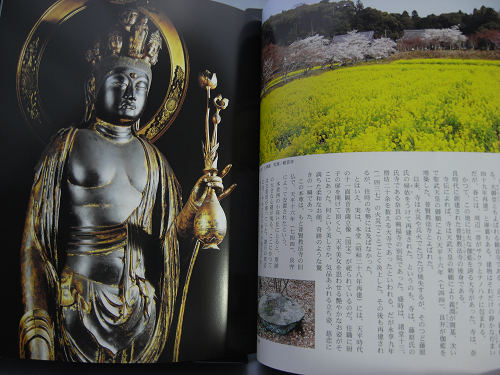

御本尊は、十一面観音菩薩像。国宝だ。

ここほど身近に国宝仏像を拝めるところを、私は知らない。

同志社田辺校舎のすぐ近くの、農村風景の中にある。

東大寺二月堂、お水取りの時の「お松明」行事の松明の竹を奉納する事で、有名だ。

本堂前の説明文によると、「真言宗智山派に属し、普賢寺とも呼ばれる。

(これは普賢寺町という地名に残っている。)寺伝によると、天武天皇の勅願で義淵僧正が建立し、

奈良時代に聖武天皇の勅願により、良弁僧正が伽藍を増築、普賢教法寺とした。

その時に本尊として観世音を安置したという。それが今、ほぼ等身大の色気あふれる親しみやすい国宝仏像だ。

往年の隆盛は感じない。

住職の許しを得て、撮影。正面厨子の中に観音像がある。

般若心教を、絵解きしたもの。

昔、字の読めない人たちに絵で教えを広めた。

仏様に性別はないというが、やはり観音様は女性だろう。こちらの観音様は、昔の母親の慈悲を感じる。

ふくよかな体型は、下腹のふくらみには淫靡な印象すら漂う。

内陣の厨子の前まで行って拝ませてもらった。国宝をここまで近く同じ空気の中で感じたのは初めてだ。

住職の話だと、先日の京都国立博物館の「国宝展」にも出展を強く要請されたが、断ったとの事だ。

今まで、こちらから出たことは全くない外出経験の無い仏像だ。

身近に見ても、劣化は感じない。帰ろうとすると、住職が厨子を閉めた。ああ・・。そういう事か。

大御堂の文字。

こうして京都府南部には、浄瑠璃寺、岩船寺、海住山寺、金胎寺、神童寺など、名刹が多く、ここでも紹介して来た。

次は、寿宝寺。本当に千本の腕を持つ「千手観音」を見に行く。