【7月25日は何の日】

1803年 『バイエル教則本』のフェルディナント・バイエル生まれる

1846年 ルイ・ボナパルト(ナポレオンの弟)亡くなる

【前の答】太巻き

Q1,いなり寿司は初午に食べられますが、ボクはいつ食べられるでしょうか?

a,元旦 b,節分 c,重陽 d,大晦日

→b,

Q2,キュウリののり巻きを何と言うでしょう?

a,カッパ巻き b,梅巻き c,かんぴょう巻き d,鉄火巻き

→a,キュウリをカッパが大好物だったことから、その名がつきました。

しかし、「かっぱ寿司」を連想させるとして、

きゅうり巻きと呼ぶ回転寿司チェーンもあります。

Q3,太巻きを切りやすくするのは、何を巻いて包丁を濡らしてから切るといいのでしょう?

a,キッチンペーパー b,ラップ c,アルミホイル d,クッキングシート

→a,b,dは太巻きに巻いて切るときれいに切れます。

また、包丁にキッチンペーパーを巻いてから濡らして切る方法もgoodのようです。

とうぜんですが、刃先は出さないとダメですよ。

Q4,節分の夜に、その年ごとに決まった方角に向かって目を閉じて

一言も喋らず、願い事を思い浮かべながら食べる太巻きを何といいますか?

→恵方巻き。

セブンイレブンの命名で、平成9年より全国販売をしてその名が広まりました。

それまでは節分の巻き寿司や丸かぶり寿司と言われていましたが、

一気に恵方巻きという名が広まったのです。

【脳トレの答】ケーキ

【今日の話】

花言葉は「魅惑の人」。

これはどうも世界初の女流長編小説『源氏物語』の「ボクの君」からきているようです。

とうぜん『源氏物語』に出てくるくらいですから、

平安時代にはボクは一般的なものだったということですよね。

また、『枕草子』にも

「ボクは花のかたちも朝顔に似て、

言ひ続けたるにいとをかしかりぬべき花の姿に、

実の有様こそ、いとくちをしけれ。

などて、さはた生ひ出でけむ。

ぬかづきといふ物のやうにだにあれかし。

されどなほボクといふ名ばかりは、をかし。

しもつけの花。蘆(あし)の花。」とあります。

(現代語訳「ボクは花の形が朝顔にとてもよく似ていて、

朝顔・ボクと続けて言ってもおかしくない花の姿をしているのに、

実の様子がとても情けない。

どうしてあのような無様な実がなるのだろうか。

せめて、ぬかづきという物の実くらいであって欲しいと思うのだが。

しかし、やはりボクという名前だけは風情がある。

しもつけの花。蘆の花も良い。」)

ボクは食物繊維が豊富に含まれているため腸内の善玉菌を活性化させる働きがあり、

コレステロールや老廃物を吸着して排出します。

そして、動脈硬化、糖尿病など生活習慣病やガンの予防に役立つと言われています。

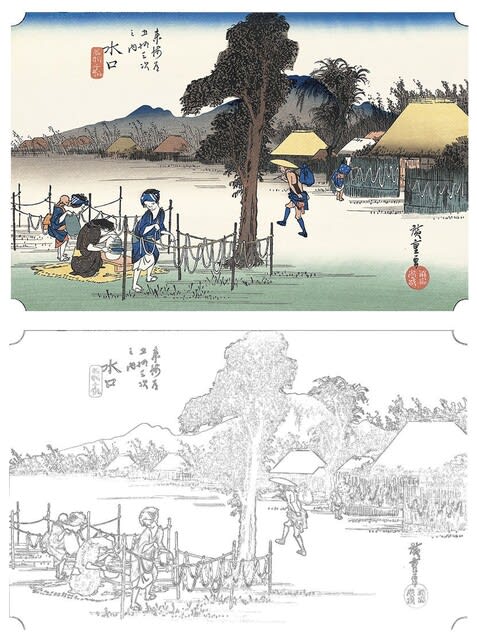

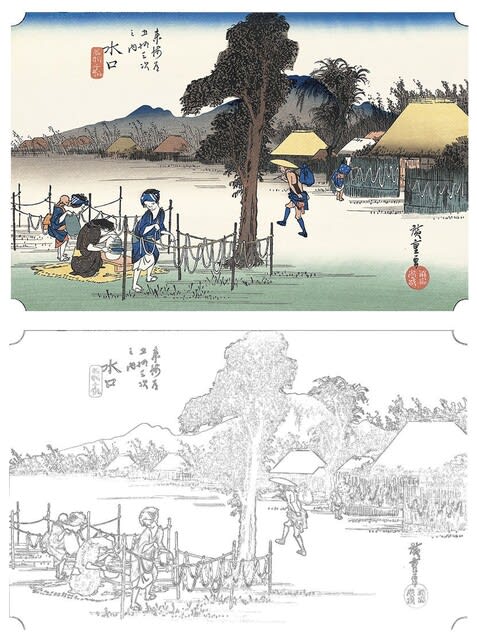

そんなボクの絵、描いてみませんか?

そうそう、話は逸れますが、

『源氏物語』って、不思議なタイトルですよね。

作者の紫式部は中宮彰子(藤原道長娘)に仕えていたのですよ。

ですから、タイトルが『藤原物語』なら納得するのですが、

ライバル源氏が主人公の物語、

それも光り輝く遍歴を描くなんておかしいと思いませんか?

今で言うなら、プロ野球の巨人の職員が、

ライバルの阪神のV9を超える物語を書くようなものですから。

今でさえ、もし書くとしたら匿名ですよね、きっと。

それが、千年も前の、身分の上下が厳密にあった時代に、

道長が続編を催促していたということは・・・

没落したライバルの鎮魂の物語、

現世ではない物語の中で栄華を描くことで、

源氏の怨念が藤原氏に降りかからないように

著作を委託したのが道長?なんて思ってしまいます。

余談でした。

【今日のひと言】諦めると、進歩は絶対にない

【今日の脳トレ】

1803年 『バイエル教則本』のフェルディナント・バイエル生まれる

1846年 ルイ・ボナパルト(ナポレオンの弟)亡くなる

【前の答】太巻き

Q1,いなり寿司は初午に食べられますが、ボクはいつ食べられるでしょうか?

a,元旦 b,節分 c,重陽 d,大晦日

→b,

Q2,キュウリののり巻きを何と言うでしょう?

a,カッパ巻き b,梅巻き c,かんぴょう巻き d,鉄火巻き

→a,キュウリをカッパが大好物だったことから、その名がつきました。

しかし、「かっぱ寿司」を連想させるとして、

きゅうり巻きと呼ぶ回転寿司チェーンもあります。

Q3,太巻きを切りやすくするのは、何を巻いて包丁を濡らしてから切るといいのでしょう?

a,キッチンペーパー b,ラップ c,アルミホイル d,クッキングシート

→a,b,dは太巻きに巻いて切るときれいに切れます。

また、包丁にキッチンペーパーを巻いてから濡らして切る方法もgoodのようです。

とうぜんですが、刃先は出さないとダメですよ。

Q4,節分の夜に、その年ごとに決まった方角に向かって目を閉じて

一言も喋らず、願い事を思い浮かべながら食べる太巻きを何といいますか?

→恵方巻き。

セブンイレブンの命名で、平成9年より全国販売をしてその名が広まりました。

それまでは節分の巻き寿司や丸かぶり寿司と言われていましたが、

一気に恵方巻きという名が広まったのです。

【脳トレの答】ケーキ

【今日の話】

花言葉は「魅惑の人」。

これはどうも世界初の女流長編小説『源氏物語』の「ボクの君」からきているようです。

とうぜん『源氏物語』に出てくるくらいですから、

平安時代にはボクは一般的なものだったということですよね。

また、『枕草子』にも

「ボクは花のかたちも朝顔に似て、

言ひ続けたるにいとをかしかりぬべき花の姿に、

実の有様こそ、いとくちをしけれ。

などて、さはた生ひ出でけむ。

ぬかづきといふ物のやうにだにあれかし。

されどなほボクといふ名ばかりは、をかし。

しもつけの花。蘆(あし)の花。」とあります。

(現代語訳「ボクは花の形が朝顔にとてもよく似ていて、

朝顔・ボクと続けて言ってもおかしくない花の姿をしているのに、

実の様子がとても情けない。

どうしてあのような無様な実がなるのだろうか。

せめて、ぬかづきという物の実くらいであって欲しいと思うのだが。

しかし、やはりボクという名前だけは風情がある。

しもつけの花。蘆の花も良い。」)

ボクは食物繊維が豊富に含まれているため腸内の善玉菌を活性化させる働きがあり、

コレステロールや老廃物を吸着して排出します。

そして、動脈硬化、糖尿病など生活習慣病やガンの予防に役立つと言われています。

そんなボクの絵、描いてみませんか?

そうそう、話は逸れますが、

『源氏物語』って、不思議なタイトルですよね。

作者の紫式部は中宮彰子(藤原道長娘)に仕えていたのですよ。

ですから、タイトルが『藤原物語』なら納得するのですが、

ライバル源氏が主人公の物語、

それも光り輝く遍歴を描くなんておかしいと思いませんか?

今で言うなら、プロ野球の巨人の職員が、

ライバルの阪神のV9を超える物語を書くようなものですから。

今でさえ、もし書くとしたら匿名ですよね、きっと。

それが、千年も前の、身分の上下が厳密にあった時代に、

道長が続編を催促していたということは・・・

没落したライバルの鎮魂の物語、

現世ではない物語の中で栄華を描くことで、

源氏の怨念が藤原氏に降りかからないように

著作を委託したのが道長?なんて思ってしまいます。

余談でした。

【今日のひと言】諦めると、進歩は絶対にない

【今日の脳トレ】