長野県木曽町日義でサクラを見たあと、近くでランチをしました。

やって来たのは同じ町内にあった、ここ。国道19号沿いの阿羅屋(あらや)。そば屋です。

「もしかして希少名字の阿羅さん?」

店内に入ると、道路に面した小テーブル2つ、座敷にテーブルが2つ。

座敷に腰を下ろして、入口方向をパチリ。

座敷は、向こうの端と、こっちの端にテーブル。

まるで、プーチンとマクロンの会談の時のように、席が離れていました。

「アクリル板はないけれど、この距離、感染対策は万全だ」

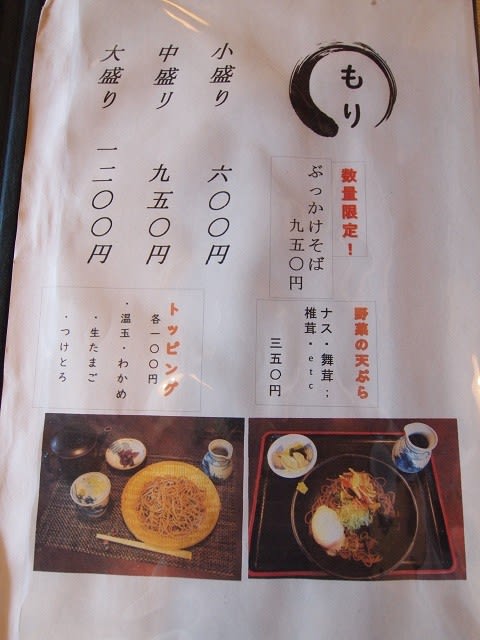

メニュー拝見。

「中盛り1つ、野菜の天ぷら1つ」

「早~っ!」

注文後、間もなく出てきました。

見てガッテン。そばは極細でした。遅れて、天ぷらがやって来ました。

そば猪口に、すでに汁が入っていました。それにそば徳利と胡桃汁がついて、つけ汁十分。天ぷらは、マイタケ・ナス・カボチャが各2つ、肉厚のシイタケとピーマンが各1つ。

まず、そばだけをいただきました。極細ですが、腰がありました。

つぎに、汁にちょっと浸してすすると、

「美味いっ!」

さらに、胡桃汁にどっぷり浸して食べてみると、

「これも、良しっ!」

天ぷらは、カボチャを除き、厚切りで、長さは10センチと大物。ころもは多すぎず、適度。

食べたあと、濃厚どろどろのそば湯を飲みながら、始めたばかりのスマホで検索すると、

「食べログ評価、低っ!! なぜ??」

この評価、あてにならないと言いますよね。