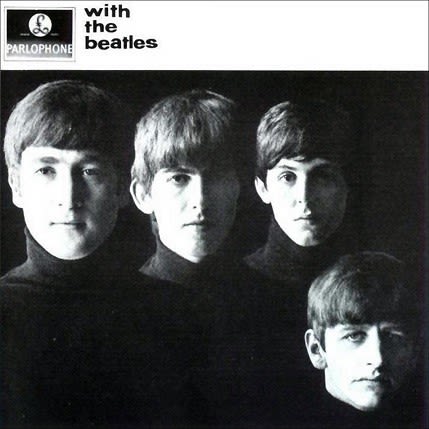

続いて2枚目のアルバム『With The Beatles』を聴いてみます。

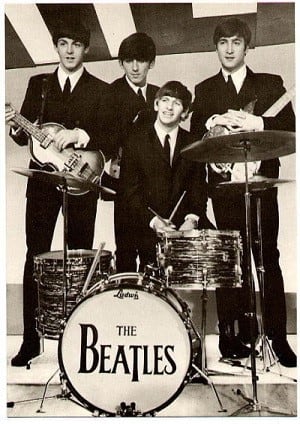

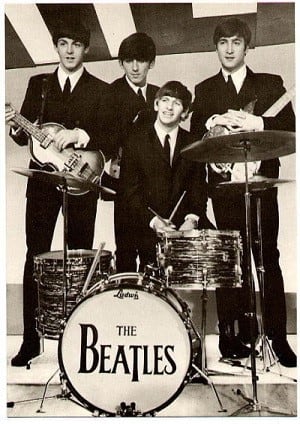

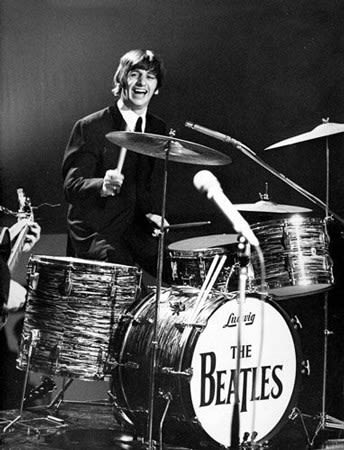

このアルバムは、全曲ラディックのドラムセットを使用しており、当たり前だけどドラマーもリンゴさん固定(笑)。ザ・ビートルズとして体制もドラムセットもやっと落ち着いたというところで、何となくちょっとホッとします。

1stアルバム『Please Please Me』が、1963年2月のたった1日で殆ど(14曲中の10曲)を録音したという突貫工事?だっただけに、その約半年後に寝る間も惜しんでじっくりと選曲と録音をした分、完成度も高いアルバムと言えます。本人たちも「1stは発表会みたいだったけれど2ndは自信作だよ」みたいなことを言ってましたね。

サウンドも驚くほど飛躍して、ボーカルのダブルトラックを採用して厚みを増しました。

最初の1曲目「It Won't Be Long」は、ジョンの歌う軽快なR&Rぽいビート曲です。

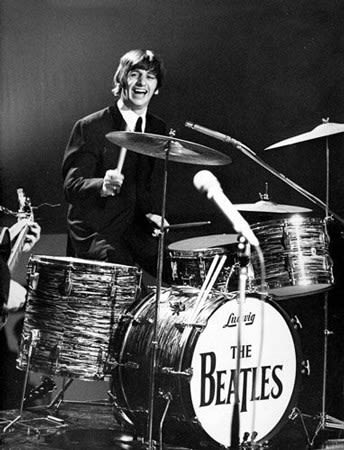

リズムパターンは、リンゴさんのお得意のドンパパ・ドンパというオールドロックンロールのパターンですが、そんなに古くさい感じがしないのはなぜでしょうか。

このアルバムではBD(バスドラム)がよく聞こえる音作りになっていて、それがスピード感を作っています。基本は1拍目と4拍裏のひっかけの8分音符というシンプルなリズムでありながら心地よいビートを出しており、これが古くさくないノリを出しているんですね。

しかし改めてBDに注意を払うと、曲中に小さな音で4分で踏んでいる音が聞こえます。これを初めて知った時にはちょっとショックでした。

こういうのはたいていドラマーのクセなので、それなら先のアルバム『Please Please Me』でのドラミングもこのリズムパターンが多くて、BDをドンドンと4分で踏んでいるはずなんだけど、ただ単に聞こえなかったというだけか。

雰囲気からすると、4分音符で踏んでいるというよりも、リズムを取ってゆらゆらとキックペダルを動かしているうちに意図せず軽くヘッドに当たった、というだけかもしれません。

そんな疑問を残しつつ、次の曲「All I've Got To Do」に続きます。この曲はジョンの情感あふれるゆったりとしたミディアムナンバー。

イントロでチャラ~ンというギターのコード弾きから、ジョンの歌声とともにド・ドンとBDが聞こえます。ラディックらしい張りのあるおいしい音で、もうこれだけでご飯が1杯食べられます(笑)。

いかにも“Ludwig”とロゴの入ったフロントヘッドが目に浮かびます。このころは20インチのサイズと思われますが、低音もしっかり出ておりフロントヘッドの共鳴もしっかりと聞こえます。

という事は、このあたりからBDにマイクを立てているのかもしれません。素晴らしい録音技術の進歩です。

そして、この曲のドラミングが個性があって素晴らしい。BD「ド・ドン」→ハイハット「チ」→スネア「タン」→BD「ド・ドン」という流れのリズム。

自由な発想でリズムパターンを作っているリンゴさんに拍手であります。先に「Anna」でも似たようなリズムパターンを取り入れていますが、順番が違います。BD→スネア→ハットとなっていて、ここは「All I've Got To Do」に軍配を上げたい(笑)。

そして、リズムインして8ビートになると、リズムパターンがいつものドンパパというオールドタイプになります。しかも、ここでも小刻みに小さい音で4分音符のBDが聞こえます。やはり右足は4分で動いているんだと確信します。

3曲目の「All My Loving」はポールの歌うヒット曲。アップテンポのシャッフルで、ポールのベースが気持ちよく4分音符でランニングします。

こういう場合、ドラマーはBDを4つで踏みそうなものだけれど、逆にリンゴさんは頑なに1拍目しか踏みません。これが案外コピーしづらくて、普段はベースと合わせる癖がついているのでモタってしまうんですね。

サビに入ると、スネアを4分打ちします。ここでBDが聞こえなくなりますが、前例からすると、多分ヘッドに当たるか当たらないかというくらい小さな音で4分で踏んでいるだろうと想像します。

同様に、13曲目「Not A Second Time」でもサビではBDが4分音符ではっきりと聞こえます。リンゴさん足癖多すぎじゃない?なんて気もしないでもないですが、思うに、この時がリンゴさんのドラミングの分岐点だったように思います。次作の3枚目からコロッと変わりますからね。

こんな感じで、2枚目のアルバム『With The Beatles』はほぼ全編でドンパパ・ドンパというオールドロックンロールのリズムを刻み、8ビートもシャッフルも気持ちよいノリを出しているリンゴさん。年齢的にも当時23歳ぐらいの若者だったことを考えると、やっぱり天才というほかありませんね。

このドラムサウンドは、生で鳴っている音がそのままレコードになっているという感じで、聞きやすくてコピーしやすい音になています。

ですが、次作のアルバム『A Hard Day's Night』からは、テープスピードが変わったりして、ドラムのサウンドががらりと変わってきます。

次はその音作りなどについて考察します。

このアルバムは、全曲ラディックのドラムセットを使用しており、当たり前だけどドラマーもリンゴさん固定(笑)。ザ・ビートルズとして体制もドラムセットもやっと落ち着いたというところで、何となくちょっとホッとします。

1stアルバム『Please Please Me』が、1963年2月のたった1日で殆ど(14曲中の10曲)を録音したという突貫工事?だっただけに、その約半年後に寝る間も惜しんでじっくりと選曲と録音をした分、完成度も高いアルバムと言えます。本人たちも「1stは発表会みたいだったけれど2ndは自信作だよ」みたいなことを言ってましたね。

サウンドも驚くほど飛躍して、ボーカルのダブルトラックを採用して厚みを増しました。

最初の1曲目「It Won't Be Long」は、ジョンの歌う軽快なR&Rぽいビート曲です。

リズムパターンは、リンゴさんのお得意のドンパパ・ドンパというオールドロックンロールのパターンですが、そんなに古くさい感じがしないのはなぜでしょうか。

このアルバムではBD(バスドラム)がよく聞こえる音作りになっていて、それがスピード感を作っています。基本は1拍目と4拍裏のひっかけの8分音符というシンプルなリズムでありながら心地よいビートを出しており、これが古くさくないノリを出しているんですね。

しかし改めてBDに注意を払うと、曲中に小さな音で4分で踏んでいる音が聞こえます。これを初めて知った時にはちょっとショックでした。

こういうのはたいていドラマーのクセなので、それなら先のアルバム『Please Please Me』でのドラミングもこのリズムパターンが多くて、BDをドンドンと4分で踏んでいるはずなんだけど、ただ単に聞こえなかったというだけか。

雰囲気からすると、4分音符で踏んでいるというよりも、リズムを取ってゆらゆらとキックペダルを動かしているうちに意図せず軽くヘッドに当たった、というだけかもしれません。

そんな疑問を残しつつ、次の曲「All I've Got To Do」に続きます。この曲はジョンの情感あふれるゆったりとしたミディアムナンバー。

イントロでチャラ~ンというギターのコード弾きから、ジョンの歌声とともにド・ドンとBDが聞こえます。ラディックらしい張りのあるおいしい音で、もうこれだけでご飯が1杯食べられます(笑)。

いかにも“Ludwig”とロゴの入ったフロントヘッドが目に浮かびます。このころは20インチのサイズと思われますが、低音もしっかり出ておりフロントヘッドの共鳴もしっかりと聞こえます。

という事は、このあたりからBDにマイクを立てているのかもしれません。素晴らしい録音技術の進歩です。

そして、この曲のドラミングが個性があって素晴らしい。BD「ド・ドン」→ハイハット「チ」→スネア「タン」→BD「ド・ドン」という流れのリズム。

自由な発想でリズムパターンを作っているリンゴさんに拍手であります。先に「Anna」でも似たようなリズムパターンを取り入れていますが、順番が違います。BD→スネア→ハットとなっていて、ここは「All I've Got To Do」に軍配を上げたい(笑)。

そして、リズムインして8ビートになると、リズムパターンがいつものドンパパというオールドタイプになります。しかも、ここでも小刻みに小さい音で4分音符のBDが聞こえます。やはり右足は4分で動いているんだと確信します。

3曲目の「All My Loving」はポールの歌うヒット曲。アップテンポのシャッフルで、ポールのベースが気持ちよく4分音符でランニングします。

こういう場合、ドラマーはBDを4つで踏みそうなものだけれど、逆にリンゴさんは頑なに1拍目しか踏みません。これが案外コピーしづらくて、普段はベースと合わせる癖がついているのでモタってしまうんですね。

サビに入ると、スネアを4分打ちします。ここでBDが聞こえなくなりますが、前例からすると、多分ヘッドに当たるか当たらないかというくらい小さな音で4分で踏んでいるだろうと想像します。

同様に、13曲目「Not A Second Time」でもサビではBDが4分音符ではっきりと聞こえます。リンゴさん足癖多すぎじゃない?なんて気もしないでもないですが、思うに、この時がリンゴさんのドラミングの分岐点だったように思います。次作の3枚目からコロッと変わりますからね。

こんな感じで、2枚目のアルバム『With The Beatles』はほぼ全編でドンパパ・ドンパというオールドロックンロールのリズムを刻み、8ビートもシャッフルも気持ちよいノリを出しているリンゴさん。年齢的にも当時23歳ぐらいの若者だったことを考えると、やっぱり天才というほかありませんね。

このドラムサウンドは、生で鳴っている音がそのままレコードになっているという感じで、聞きやすくてコピーしやすい音になています。

ですが、次作のアルバム『A Hard Day's Night』からは、テープスピードが変わったりして、ドラムのサウンドががらりと変わってきます。

次はその音作りなどについて考察します。