宮城県 多賀城市

多賀城は、歴史の教科書にも出ていたかと思う。

この地が文献に登場するのは、「続日本紀」の天平九年(737年)の記事に「多賀柵」の名が見える。

その後、宝亀十一年(780年)の記事に多賀城の名が初めて登場する。

奈良時代に陸奥国の国府とともに鎮守府も置かれ、政治的、軍事的中心地となっていたようだ。

硬い話は、歴史家にまかせ、この辺でやめておこう。

後ほどチョット触れるかも?

末の松山

この末の松山は、百人一首に歌われています。

42番

契りきな かたみに袖をしぼりつつ 末の松山 波越さじとは

清 原 元 輔

ちぎりきな かたみにそでを しぼりつつ すえのまつやま なみこさじとは

【釈】

あのとき、二人は固く約束しましたね。

いくども、嬉し涙にぬれた袖をしぼりながら

あの末の松山を波が越すことがないように

お互いに心変わりすることは絶対にない、とね。

清原元輔は清少納言の父にあたります。

この歌には元歌があります。

「古今集」(巻二十・東歌)

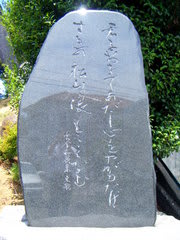

「君をおきてあだし心をわが待たば末の松山波を越えなむ」

訳:あなたをさしおいて、私が他の人を思う心をもし持つようなことがあれば、あの海岸にそびえる末の松山を波だって越えてしまうでしょう。

他の人を思うことなど、あり得ません。

つまり、ここに来て歌ったわけでは無いということですね。

この松の木は大きく見えませんが、実は樹齢450年とも言われている大木です。

国道45号線からは、建物の陰からチラリと見えるが、三陸自動車道からはハッキリと

その姿を見ることが出来る。

この末の松山を含め、後に説明する、沖の石、野田の玉川も、奥の細道に登場してきます。

沖 の 石

末の松山から、細い道を下ると突き当たりに沖の石がある。

この沖の石も百人一首 92番で歌われていた。

わが袖は 潮干に見えぬ 沖の石の

人こそ知らぬ かわく間もなし

二 条 院 讃 岐

わがそでは しおひにみえぬ おきのいしの ひとこそしらぬ かわくまもなし

【釈】

私の着物の袖は、引き潮のときにも水面に現れない沖の石のように、人は知らないでしょうが、あの人を思う恋の涙のために、乾く間も無いのです。

今は、すっかり住宅地に囲まれたこの地は、興味がなければただの石とただの松の木なのだろう・・・

この辺りは、以前 八幡沖(やわたおき)という地区だったような気がする。

この沖の石があったからかもしれない?

八幡には以前鎮守と言う地名があった・・・鎮守府に関係するものだろうか?

今は、何丁目と表記しているが、昔の地名が無くなるのは、歴史を忘れてしまいそうで、もったいないような気もする。

多賀城は、歴史の教科書にも出ていたかと思う。

この地が文献に登場するのは、「続日本紀」の天平九年(737年)の記事に「多賀柵」の名が見える。

その後、宝亀十一年(780年)の記事に多賀城の名が初めて登場する。

奈良時代に陸奥国の国府とともに鎮守府も置かれ、政治的、軍事的中心地となっていたようだ。

硬い話は、歴史家にまかせ、この辺でやめておこう。

後ほどチョット触れるかも?

末の松山

この末の松山は、百人一首に歌われています。

42番

契りきな かたみに袖をしぼりつつ 末の松山 波越さじとは

清 原 元 輔

ちぎりきな かたみにそでを しぼりつつ すえのまつやま なみこさじとは

【釈】

あのとき、二人は固く約束しましたね。

いくども、嬉し涙にぬれた袖をしぼりながら

あの末の松山を波が越すことがないように

お互いに心変わりすることは絶対にない、とね。

清原元輔は清少納言の父にあたります。

この歌には元歌があります。

「古今集」(巻二十・東歌)

「君をおきてあだし心をわが待たば末の松山波を越えなむ」

訳:あなたをさしおいて、私が他の人を思う心をもし持つようなことがあれば、あの海岸にそびえる末の松山を波だって越えてしまうでしょう。

他の人を思うことなど、あり得ません。

つまり、ここに来て歌ったわけでは無いということですね。

この松の木は大きく見えませんが、実は樹齢450年とも言われている大木です。

国道45号線からは、建物の陰からチラリと見えるが、三陸自動車道からはハッキリと

その姿を見ることが出来る。

この末の松山を含め、後に説明する、沖の石、野田の玉川も、奥の細道に登場してきます。

末の松山から、細い道を下ると突き当たりに沖の石がある。

この沖の石も百人一首 92番で歌われていた。

わが袖は 潮干に見えぬ 沖の石の

人こそ知らぬ かわく間もなし

二 条 院 讃 岐

わがそでは しおひにみえぬ おきのいしの ひとこそしらぬ かわくまもなし

【釈】

私の着物の袖は、引き潮のときにも水面に現れない沖の石のように、人は知らないでしょうが、あの人を思う恋の涙のために、乾く間も無いのです。

今は、すっかり住宅地に囲まれたこの地は、興味がなければただの石とただの松の木なのだろう・・・

この辺りは、以前 八幡沖(やわたおき)という地区だったような気がする。

この沖の石があったからかもしれない?

八幡には以前鎮守と言う地名があった・・・鎮守府に関係するものだろうか?

今は、何丁目と表記しているが、昔の地名が無くなるのは、歴史を忘れてしまいそうで、もったいないような気もする。

鎮守様の神域内なのではと考えていました。

仙台にも江戸期の地名が沢山ありますね。

訪問しようと思いながら、すぐ近くなので後回しになってしまっています。震災前に残っていたものも建て替えられたり鉄砲町・二十人町も面影が無くなりました。

しかし、路地にはまだまだ残っていますので早いうちにと考えます。野田の玉川説や末の松山説がほかにあるのも存じております。

当時の都の人が現場に来て読んだもではないですからね。 総称としての意味もありますので頑なにここだけが本物ですとはいいません。

ここは幼稚園の頃から遊んでいた場所なので、私の地元思いと考えてください。

都人が九戸に行ったとは考えられませんが、当時の蝦夷は他の土地へ強制移住させられています。昔呼んでいた名を似たような地形につけることもあるでしょう。 また総社宮(奏社宮)が出来る前までは多賀城に派遣された国司は管轄の東北にある神社を回って挨拶をしたそうです。

東北に隅々まで行くとすればその時とも考えられます。 その挨拶回りが大変だったので国府の近くに神社を建てそこにすべて合祀し総社宮を参拝しただけですべての挨拶ができたことになったわけです。

遡ればこの国司が平泉に戦いを仕掛けたのが前九年の役、清衡の兄弟げんかが後三年ですね。

話を外してしまいましたすみません。

青森県に在るのは、末の松山でなく「野田の玉川」でした。

青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘野田鳴川に「野田の玉川」が有ります。

「野田の玉川」は、また岩手県にもあります。

岩手県九戸郡野田村大字玉川

ここには、西行ゆかりの地であるとして野田玉川駅 ・西行屋敷跡などが在ります。

いずれの末の松山付近にも、元の松山や中の松山はありません、

じゃあ、末の松山の「末の」ってどういう意味?

宮城県の「沖の石」は、1600年代に仙台藩がこじつけたもので、これに番人を付けて保護していました。

「沖の石」は他に、若狭湾や琵琶湖にも有りますが、面白いことに、いずれの沖の石も水面から顔を出してます。

全く同感です。

以前、仙台市の肴町に住んでいましたが、今はこの町名はなくなってしまいました。

石川県金沢市が、一旦新しい町名にしましたが、「歴史ある町名は残すべきだろう」ということで、元の町名に戻した。

という例が有ります。

♪村の鎮守の神様の

八幡という地名も、鎮守という地名も、どちらも八幡神社から来たものでしょう。

地名には、何らかの由来があります。

それを安易に消すのは問題ですね。

昔の地名が消えるのは、本当に残念です。