追記5月14日 世界遺産になりましたね。 上から見ることができる施設が、堺市役所じゃなくて、この公園にあれば、ここの存在が実感できるだろうなぁ・・・・と思います。

大阪編は今回が最後になります。

実は、長男の嫁がここの出身で、孫が生まれたので顔を見に行きました。

最大の目的はそれだったのですが、堺に来てここを観ずには帰れません。

というわけで、路線バスできました。

遅れて記事にしていますので、この日は4月15日です。 桜がまだ少し残っていました。

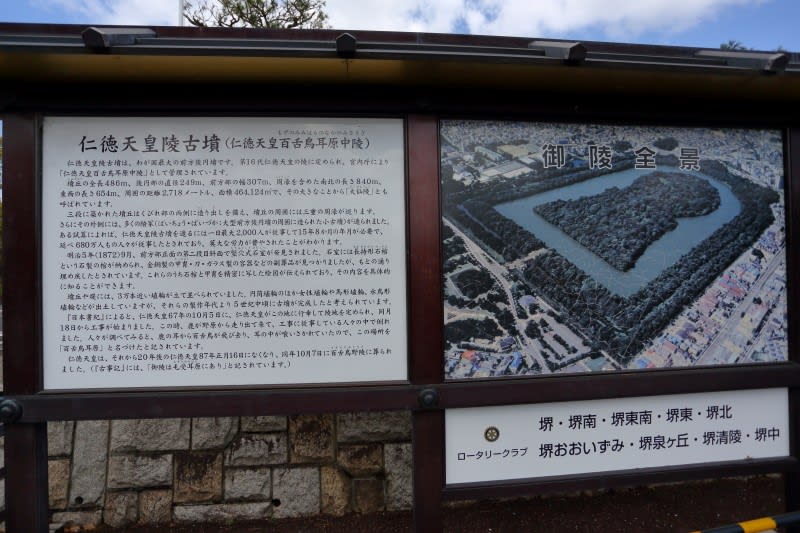

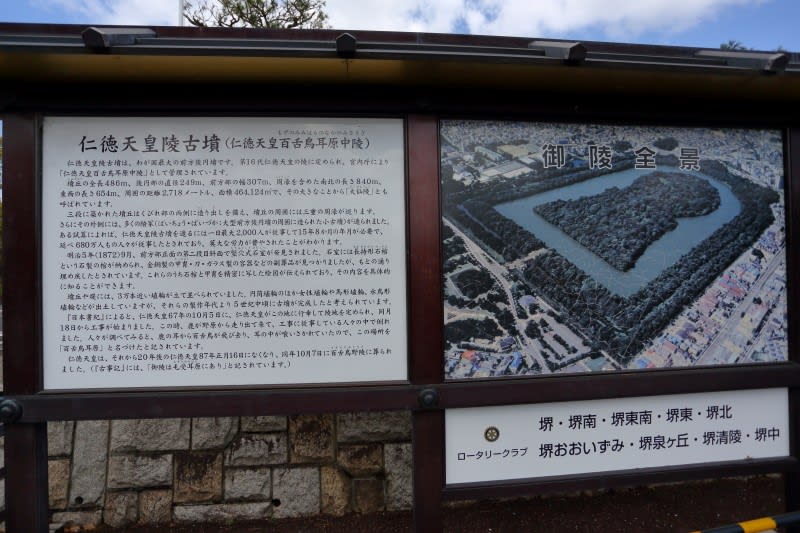

仁徳天皇陵古墳(仁徳天皇陵百舌鳥原中陵)もずのみみはらのなかのみささき

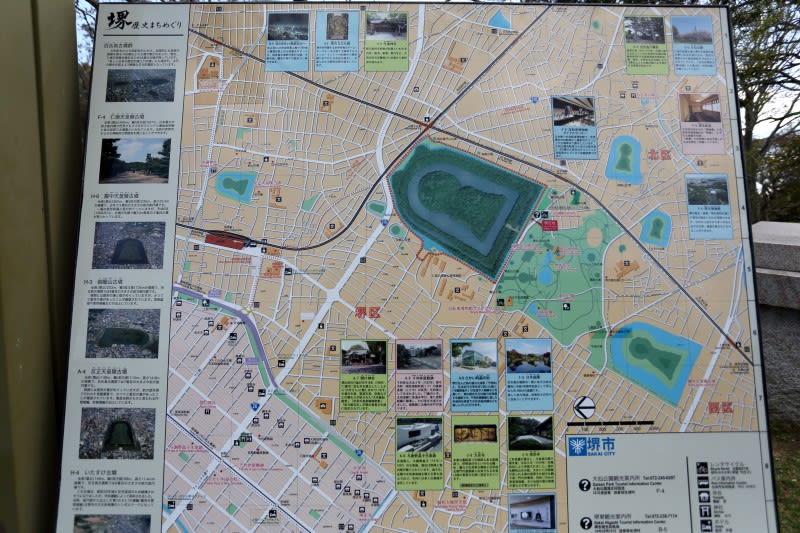

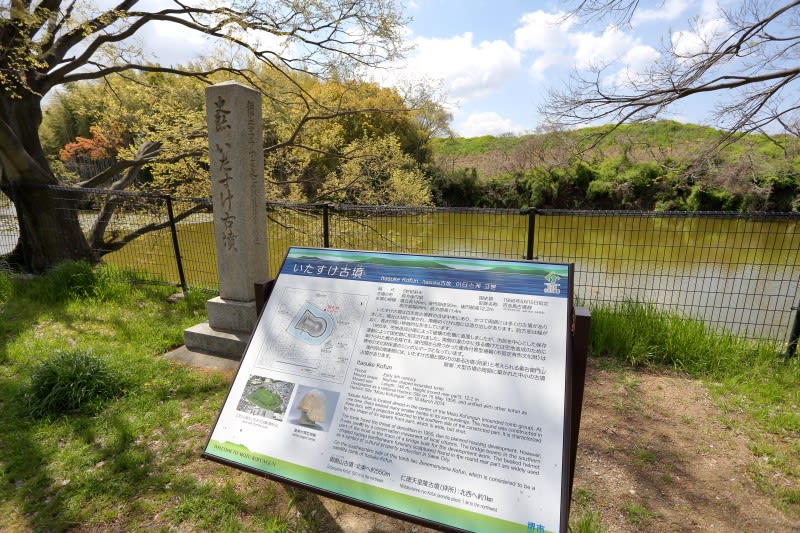

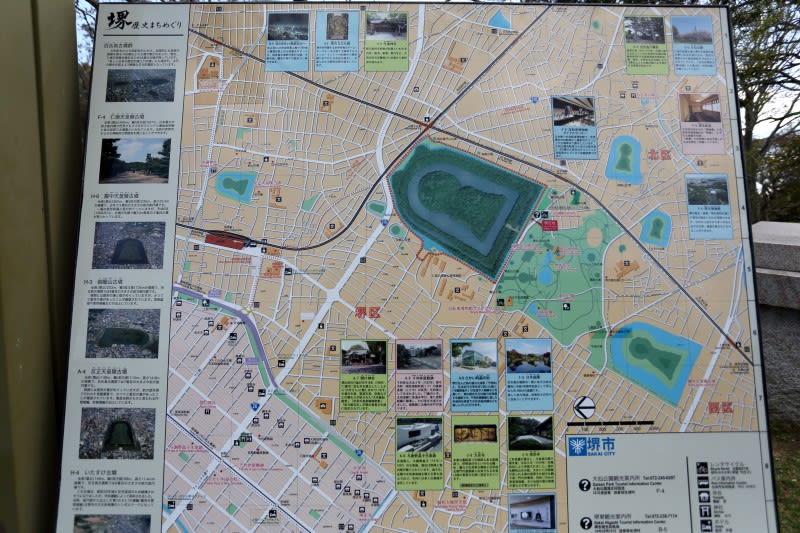

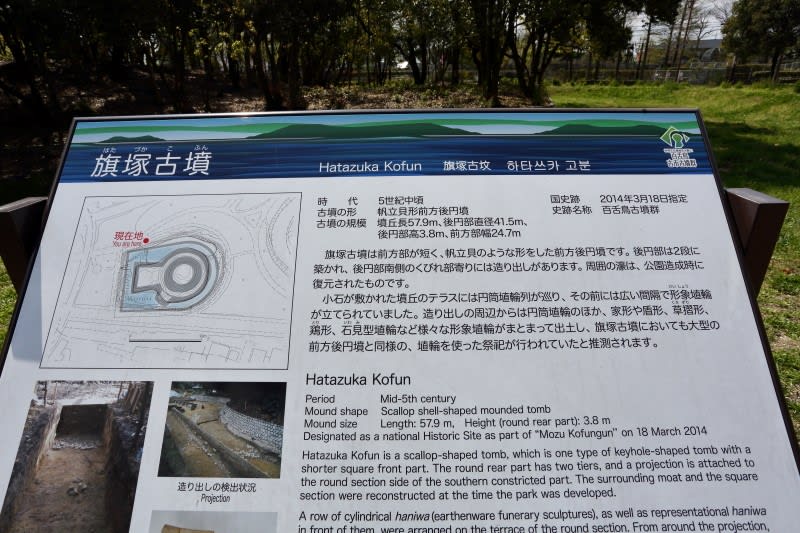

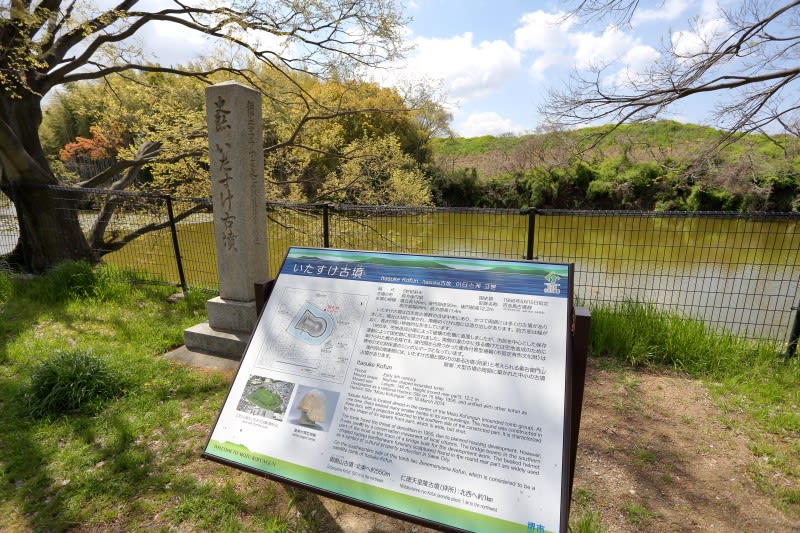

かつては100基以上あったといわれるが、現在は仁徳天皇陵古墳(墳丘長486m)と履中天皇陵古墳:墳丘長365m)、東側にいたすけ古墳(墳丘長146m)、御廟山古墳:墳丘長203m)、ニサンザイ古墳(墳丘長290m)、北側に反正天皇陵古墳(墳丘長148m)ほか、合わせて44基が残っている古墳群です。

多くが前方後円墳で、4世紀末~6世紀後半にかけて築造されたと思われます。

百舌鳥(もず)という名前は、「日本書紀」によると、かつて石津原(いしづのはら)と呼ばれていたこの地に仁徳天皇陵を造営する際、工事にかかった人たちの中に鹿が飛び込んで倒れ死に、その鹿の耳から、耳の中を食い裂いた百舌鳥が飛び出したため、地名を「百舌鳥」に改称したという。

堺観光ガイドによると

クフ王ピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓、5世紀中ごろ築造とされ全長約486mの日本最大の前方後円墳。百舌鳥耳原三陵の一つで、墳丘は3段に築成され三重の濠がめぐり10基以上の陪塚があります。

エジプトのクフ王のピラミッド、中国の秦の始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓の一つといわれ、上空から見ると円と四角を合体させた前方後円墳という日本独自の形で、5世紀中ごろに約20年をかけて築造されたと推定されています。日本最大の前方後円墳で北側の反正天皇陵古墳(田出井山古墳)、南側の履中天皇陵古墳(石津ヶ丘古墳)とともに百舌鳥耳原三陵と呼ばれ、現在はその中陵・仁徳天皇陵として宮内庁が管理しています。前方部を南に向けた墳丘は全長約486m、後円部径約249m、高さ約34.8m、前方部幅約307m、高さ約33.9mの規模で3段に築成されています。左右のくびれ部に造出しがあり、三重の濠がめぐっていますが、現在の外濠は明治時代に掘り直されたものです。葺石と埴輪があり埴輪には人物(女子頭部)や水鳥、馬、鹿、家などが出土しています。

昭和30年代と最近の調査で造出しから須恵器の甕が出土し、古墳が造られた年代を知る資料として話題になっています。明治5年(1872年)には、前方部で竪穴式石室に収めた長持形石棺が露出し、刀剣・甲冑・ガラス製の壺と皿が出土しました。出土品は再び埋め戻されたといわれていますが、詳細な絵図の記録があり、甲冑は金銅製の立派なものだったようです。

日本最大の前方後円墳にふさわしく、周囲に陪塚と考えられる古墳が10基以上あります。仁徳天皇陵とされていますが、日本書紀などに伝えられる仁徳・履中の在位順とは逆に、履中天皇陵古墳よりも後で築造されたことがわかっています。

電車で関空に向かい

狭いピーチで帰ってきました。コスパは大事です。

説明文は割愛しました。 時間がなくて・・・・m(__)m

大阪編は今回が最後になります。

実は、長男の嫁がここの出身で、孫が生まれたので顔を見に行きました。

最大の目的はそれだったのですが、堺に来てここを観ずには帰れません。

というわけで、路線バスできました。

遅れて記事にしていますので、この日は4月15日です。 桜がまだ少し残っていました。

仁徳天皇陵古墳(仁徳天皇陵百舌鳥原中陵)もずのみみはらのなかのみささき

かつては100基以上あったといわれるが、現在は仁徳天皇陵古墳(墳丘長486m)と履中天皇陵古墳:墳丘長365m)、東側にいたすけ古墳(墳丘長146m)、御廟山古墳:墳丘長203m)、ニサンザイ古墳(墳丘長290m)、北側に反正天皇陵古墳(墳丘長148m)ほか、合わせて44基が残っている古墳群です。

多くが前方後円墳で、4世紀末~6世紀後半にかけて築造されたと思われます。

百舌鳥(もず)という名前は、「日本書紀」によると、かつて石津原(いしづのはら)と呼ばれていたこの地に仁徳天皇陵を造営する際、工事にかかった人たちの中に鹿が飛び込んで倒れ死に、その鹿の耳から、耳の中を食い裂いた百舌鳥が飛び出したため、地名を「百舌鳥」に改称したという。

堺観光ガイドによると

クフ王ピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓、5世紀中ごろ築造とされ全長約486mの日本最大の前方後円墳。百舌鳥耳原三陵の一つで、墳丘は3段に築成され三重の濠がめぐり10基以上の陪塚があります。

エジプトのクフ王のピラミッド、中国の秦の始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓の一つといわれ、上空から見ると円と四角を合体させた前方後円墳という日本独自の形で、5世紀中ごろに約20年をかけて築造されたと推定されています。日本最大の前方後円墳で北側の反正天皇陵古墳(田出井山古墳)、南側の履中天皇陵古墳(石津ヶ丘古墳)とともに百舌鳥耳原三陵と呼ばれ、現在はその中陵・仁徳天皇陵として宮内庁が管理しています。前方部を南に向けた墳丘は全長約486m、後円部径約249m、高さ約34.8m、前方部幅約307m、高さ約33.9mの規模で3段に築成されています。左右のくびれ部に造出しがあり、三重の濠がめぐっていますが、現在の外濠は明治時代に掘り直されたものです。葺石と埴輪があり埴輪には人物(女子頭部)や水鳥、馬、鹿、家などが出土しています。

昭和30年代と最近の調査で造出しから須恵器の甕が出土し、古墳が造られた年代を知る資料として話題になっています。明治5年(1872年)には、前方部で竪穴式石室に収めた長持形石棺が露出し、刀剣・甲冑・ガラス製の壺と皿が出土しました。出土品は再び埋め戻されたといわれていますが、詳細な絵図の記録があり、甲冑は金銅製の立派なものだったようです。

日本最大の前方後円墳にふさわしく、周囲に陪塚と考えられる古墳が10基以上あります。仁徳天皇陵とされていますが、日本書紀などに伝えられる仁徳・履中の在位順とは逆に、履中天皇陵古墳よりも後で築造されたことがわかっています。

電車で関空に向かい

狭いピーチで帰ってきました。コスパは大事です。

説明文は割愛しました。 時間がなくて・・・・m(__)m

中国の皇帝墳墓やエジプトのピラミッドは、「盗掘」の歴史でしたからね。

庶民にとっては建設にこき使われた恨みの思いが強く残されたでしょうし、

王朝が交代してしまえば、崇める気持ちも薄れてしまうのでしょうか。

なんとかもぐりこんで、お宝をいただこうとするのは、庶民の万国共通の行動になっています。

ま、建前としては王朝交代がなかった日本では、天皇陵への敬意はずっと続いていたのかもしれませんが.....

なんとなく挿入された阪和線と南海?の写真がありがたいです。

大坂を電車で回るなんて初めてのい出来事ですからね。

やはり、電車を見ると隠れている撮り鉄の血が騒ぐのです。車窓からも撮りましたが、何の列車か調べてからと思っています。イマイチブレブレですが・・・

盗掘は考えられますね。 だから盗掘される前に発掘して欲しいと思うのですが・・・・

多少は出てきたものはあるでしょうが、深部には触れていないでしょうね。 小さい古墳や地方の古墳は意外と発掘されているようです。

仙台の遠見塚古墳は、ただの箱だけとか?

その昔に盗掘されているかもしれませんが?

やはり、「宮内庁」と書いてあると普通の人は、恐れてしまうかも? 仁徳天皇陵は世界的に大きいですから、やはり、発掘して欲しいですね。

私もサラっと入れて間に入っていた民家なのか草で覆われていた写真みて思っちゃいました。元あった物が外形だけ分かるけど覆われている物があり現在はどうなっているんだろうか?と。古墳も同じようにちょっと思ってしまいました。

盗掘もね、江戸時代やそれ以降ももちろんありますけどもっと古代でもあったんではないかな?とも思ってしまいます。だって古墳によって明らかに出土される物が違うならそれを入れたいって思う事もあるでしょうから。ただ何があるのか?はごく少数の方しか知らないトップシークレットです。という事はその情報も行き交っていたんだろうなあとも。故人を大事に想っての副葬品ですけどそれが維持されている所は相当ノーマークでまたごく僅かな関係者の秘密保持もバッチリだったはずです。今各地で発掘されてくているものも今後とても楽しみですよね。

大仙はビギナーとしてもっと興味ある方は、同じく古墳群として世界遺産に登録された細かな古墳に注目してくれるといいですね。少し変わっている物がいっぱいあると思いますので、名前も含めて。そこが全国各地と絡んでくるときっと日本の歴史の空白が埋まってくるんではないかな?と。

けどこんなに大きな規模のお墓を天皇が亡くなるごとに作るとなると下々は相当過酷な時代だったのだろうと思いますね。それも故人への慰霊だけじゃないはずでその当時生きていなかった事に感謝ですよ。

世界遺産のニュースの解説で国際情勢を踏まえ日本の権威を誇示する意味での巨大化って言ってましたけど目的としては古墳の意味と目的がすっかり変わってしまっているように思えますね、後の衰退も見えてきます。少なくても中に入る方の意向ではなく、そこにくっ付いて行こうとする方の意向でしょうからそれもとても残念なんですよね。幸い造り出しはあるようならちゃんと儀式なりはされていたのだろうとは思いますが、お墓という意味合いよりは古墳が本来動機として生まれた目的からズレてしまったのも感じちゃいました。

仁徳さんのあとは相当大変な時代になったと考えられる遺物だと思います。一般的には対外国との事ですけど、おそらくそれよりも対国内のが意識しているように思いますね。一つの仮説なのであとは専門家に研究して頂き仮説ぶった切って貰いましょう。その方が幸せに思いますので。

ここが仁徳なのは、日本書紀に書いてあった!だけで絶対的根拠が無いわけですね。

ある程度、中に入っているものがわかっていたとしてもやはり、発掘調査が必要でしょうね。

宮内庁が許しませんが。

奈良も古墳が多いところですね。行ってみたいです。 まぁ行ったことはあるのですが当時は興味が無かったので。

日本書紀が正確では無いことが、問題でもありますね。権力者が書いた文献は歴史を曲げていますからね。

邪馬台国時代から空白の時代が続きます。

今のところ学者の想像でしか解釈できません。

確かに造るのは大変ですね。 特に高さのあるピラミッドは想像さえできません。

古墳の形が変化しながら、大きくなったのには、どんな理由があったのでしょう?

そうだ、しばらく前にあるお寺の墓地に行った時、やはり県知事のお墓は大きかった。

普通の人は、同じようなサイズで作りますが、やはり偉くなると人より大きいものを作ってあげたいと家族は思うのでしょうか。

イコール大きいのは権力の表れなのか?

権力イコール財産? お金がないと何事も・・・・。