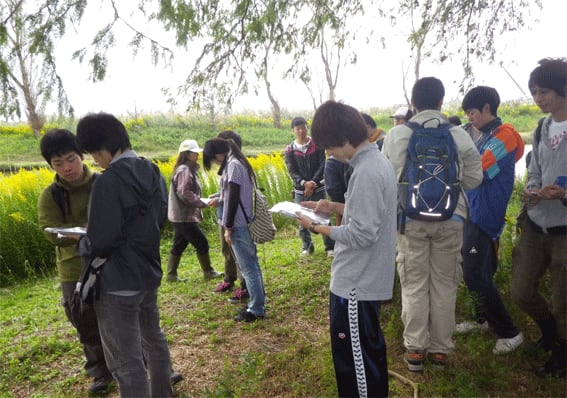

2011年10月17日(月)、新潟大学農学部3年生を対象としたビオトープ計画と環境アセスメント演習という授業の実習の一部を、毎年この時期に手伝っている。 今年は森づくりの事例研究ということで当社が30数年前に計画し施工した北越工業の「ふるさとの森」を見学することになった。 最初に1時間ほどパワーポイントで、計画の概要と植栽を行う前の現場の写真などを紹介してから現地に向かった。 今年から学生たち全員が タブレット型コンピュータのiPadを持っている(大学がこの学科の学生全員に貸与している)。 文科省に申請した事業予算が認められ、その中で試験的に授業や実習にiPadを利用する試みを行っているという。 学生たちは、私が出がけに説明したパワーポイントのデータを全員があらかじめiPadにダウンロードして持参してきている。 現地で説明している時に、学生たちは30年前の写真をiPadで確認し現場でその変化を比較することができる。 確かに便利なツールである。 人に説明する時もページをめくるように画面を選択できるし拡大縮小もタッチパネルでワンタッチでできる。 これを授業に使うとなれば、授業の方法も全く変わってくるだろう。 この電子機器類の製品サイクルの速さには我々はとてもついていけない。 しかし、一方で「そのうち必ず使いこなしてやる!」という対抗意識もないわけではない。 この気持がなくなればいよいよ隠居しなければなるまい。

〈35人の学生たちを連れて、田んぼの埋め立て地から30年かけて出来上がった森の中を歩く。〉

〈iPadを見ながら30年前の状況を確認する学生たち。〉

〈30年前植えた小さな苗木が、今では大きいものでは直径が60㎝に達するまでになっている。〉

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます