全7公演を成功させて帰国したモーリス・ベジャール・バレエ団。Bプロの『バレエ・フォー・ライフ』は3日目の10/16を観た。終演後は1階席総立ちのカーテンコールが巻き起こり、久々の海外バレエ団の引っ越し公演の熱気に圧倒された。少しばかり日にちが経ち、公演の印象が頭の中で整理されてきたように感じる。

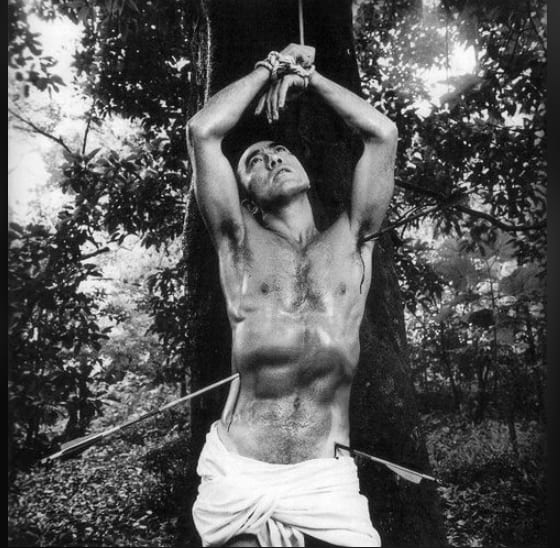

一番の衝撃は、過去にもこの演目で何度も目にしてきたラストのジョルジュ・ドンのフィルムだった。道化の格好をして十字架にかけられ、頭から血を流し、泣きそうな顔で酩酊じみたふらふらの踊りを見せる。これは一体どのような状況で撮られたものなのか。雪の中で裸で踊っているような印象だ。ドンの悲鳴が聞こえてくる心地がした。ベジャールは創作を愛し、ダンサーを愛したが、愛された側がこんなに寂しい想いをしているとは知らず、ドンの映像に狼狽したのではないか? 神の視点にいた完璧な人が、初めて相手から突き付けられた予想外の「返歌」のようなものが、あの映像であるような気がした。

『バレエ・フォー・ライフ』の初演は1997年で、振付家の晩年期の10年に作られたものだが、このあたりからベジャールは自分の幼少期を振り返る作品が多くなり、ますます自己のストレートな心情を隠さなくなっていく。かつての20世紀バレエ団には、その名の通り「20世紀のモダン芸術に責任を持つ」という大義があったはずだ。ストラヴィンスキー、ウェーベルン、ピエール・アンリ、テオドラキス、タキシード・ムーンに振付をし、ストラヴィンスキーの「春の祭典」では曲の運命をなぞるかのように、ベジャールのバレエも「炎上」した。

「人は老いると極端にエゴイストになる。若い頃は、自分の可能性を示したいがために、また自らの存在の証として、または人々を感動させ観客を魅了したいという理由でバレエを作る。後には、つもり年をとると、創作は自分自身との関係においてしか存在しない。自分の可能性を見せる必要はもうない。そんなことはもう十分にやってしまったのだから」(モーリス・ベジャール回想録 誰の人生か? 前田充・訳)

ベジャールは恐らくそのような心境から、『バレエ・フォー・ライフ』を作った。クイーンの音楽は奇跡的な起爆剤となり、ロック・スターのフレディのイメージの断片がベジャールの舞踊言語と合致した。ユーモア、道化的、楽観性…ブライアン・メイのディストーションのかかったギターにあわせて、ダンサーが痙攣のような動きを見せるのは、そもそもピエール・アンリの電子音楽を使っていた頃からのベジャールの「語彙」だった。クラシックにはない、面白い動きである。

視覚的にも音楽的にも娯楽的要素が強いといえばそうなのだが、『バレエ・フォー・ライフ』はベジャールの私小説的なバレエでもある。カンパニーのダンサーはほとんどが2010年以降に入団した若者で、生前のベジャールを知らない。カンパニーのスタジオとルードラは同じ建物なので、ルードラの生徒は通りかかったベジャールに励ましの一言をもらっただけで、羨望の眼差しだったと金森穣さんが教えてくれたことがある。そうした経験をしていなくても、ダンサーは振付からベジャールの意志を理解する。皆がベジャールの可愛い子供たちであり、美しい創造物だった。

ジル・ロマンが長年踊った『エジプト王タモスへの前奏曲』と『フリーメーソンのための葬送音楽』はガブリエル・アレナス・ルイスが踊った。ジル以外のダンサーがこれを踊るのは大変なことで、以前この役を踊っていたバティスト・ガオンはジルと全く異なる雰囲気だったが、ガブリエルはジルの分身のようだ。鋭利で悪魔的で容赦なく、空間を刃物で切り裂くような動きが素晴らしい。苛酷なリハーサルの成果を思わせた。じっくりジルに指導されたのだろう。ガブリエルはバレエ団のもうひとつの柱になりつつある。

「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー」でのエリザベット・ロスは、今が一番美しいのではないかと思わせるほどで、このダンサーには時間というものが存在していないかのようだ。相当なキャリアがあるはずなのだが、容姿にもダンスにも衰えがない。マリオネットのような動きが特徴的な「ヘヴン・フォー・エヴリワン」はイタリア出身のマッティア・ガリオットが健気に踊った。目に焼き付いたのは「ピアノ協奏曲第21番」でペアのダンスを踊ったアントワーヌ・ル・モアルで、彼を意識したのはこの日か初めてだった。小悪魔のように魅惑的なダンサーで、大胆にも「自分だけを見つめろ」というオーラを放ってくる。「レディオ・ガガ」の箱に密集する(!)男性ダンサーの中でも、彼だけを目で追ってしまった。

「ウィンターズ・テイル」のソロを踊るのは、カンパニーの中でも誇らしいことだ。クーン・オンズィアや小林十市さんの名演を彷彿させるヴィト・パンシーニのダンスが大変良かった。若手ダンサーもどんどん育ってきている。

『バレエ・フォー・ライフ』は2002年に初めて見て、2004年にはトリノのテアトロ・レージョでも観た。ジュリアン・ファヴローのフレディがどうしても見たくてイタリアまで行ったのだが、レージョ劇場の三日間のうち初日は6割入り、マーティン・ヴェデルがダブルキャストで踊った二日目には8割ほど埋まり、再びジュリアンが踊った最終日は超満員になった。イタリア人の口コミの力はすごいと思った瞬間だった。露出の多いヴェルサーチの衣装を、変わらぬ姿で着こなしてフレディを踊り続けるジュリアンには尊敬しかない。10代からこの役を踊り続けている。

完璧に役を保ち続けているジュリアン・ファヴローを見て、最後にドンのフィルムを見てしまうと、奇妙な思いにとらわれる。これはドンに捧げられたバレエで、ダンサーはドンの追悼のために踊る。ジュリアンも主役でありながら、最後で主役ではなくなってしまう…勿論そうではない解釈もあるだろうが…。ベジャールが亡くなって14年経ち、最後のミューズであったジュリアンに、ベジャールは天から何を語り掛けているのかを知りたくなった。カンパニーのプリシンパルである彼は、現役でまだ踊れる人なだけに、色々思う。マッツ・エクは彼をカンパニーに欲しがったという。ベジャールと仲が良かったマッツは、ベジャールから彼を取り上げることはしなかったが、今もし可能性があるなら何を振り付けただろうか。

「ショー・マスト・ゴー・オン」に現れたジル・ロマンを見て、さらに心が疼いた。ドンとジルは光と闇のような存在で、ドンとベジャールが亡くなった後も、ジルはベジャールのドンへの愛を、監督として全責任を負って再現する。

どんな人生も楽ではない。むしろ、徹底して、完膚なきまでに苛酷なのだ。フランス語の長い原題はよく分からないが、英語で「バレエ・フォー・ライフ」と名付けられたこの作品の含蓄を、繰り返し噛み締めた。