一石山(いっせきざん)

文 長屋 正弘

絵 森谷 連

むかし、長良の雄総に源太という若者がいました。

がんじょうな体で力もありましたが、何でも自分の思い通りになると思っているわがまま者でした。ですから、村人からは信用されず、家の者にまでも当てにされなくなっていました。

その年、雄総は洪水に見舞われました。洪水の後、村人たちは、壊れた所を直したり、どろでよごれた家を洗ったりしました。小さな子どもたちも一生懸命働きました。

ところが、源太は、ごみ一つ拾いませんでした。そして、こともあろうに、

『腹へった。めしはまんだか』

と、突然どなりはじめました。

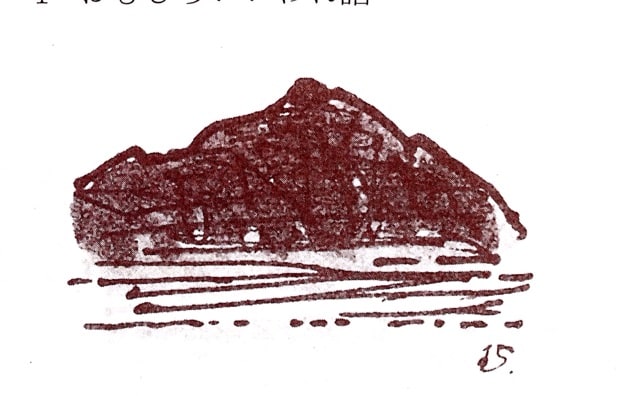

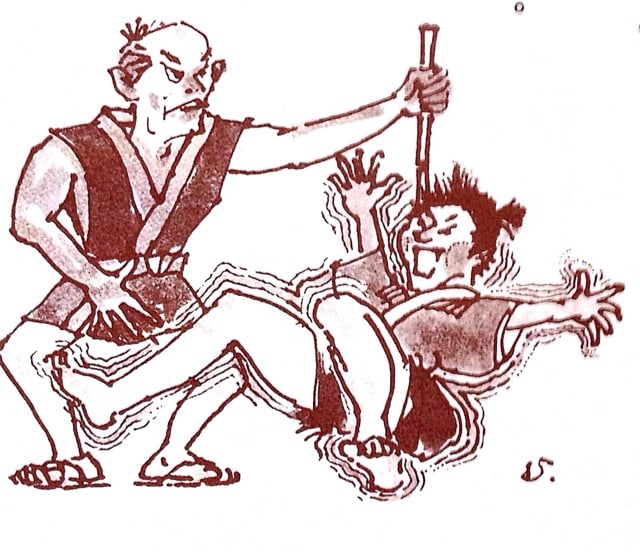

あんまりしつこくどなるので、ついにおとうは、

『働かん者は食えんのや。見ろ、妹のくめでも手伝っとるに。お前もちったあ働け』

と、大声でしかりつけました。源太は、

『おれは、このうちの跡取りやぞ。働かんでも食えるんや。めしや、めしや』

と、ますます大声でどなりました。

おとうは、もうがまんができなくなりました。

『おまえは、親の言うことが聞けんのか。いつも遊び回ったり、ごろごろしてばかりいる。おまえにはあいそがつきた。今すぐ、このうちから出て行け』

と、おそろしいけんまくで追いたてました。

源太は、おとうをののしりながら出ていきました。でも、もう

帰る所がありません。源太は泣きながらさまよい歩くばかりでした

た。

ついこの間までは、あれもいや、これもいやとわがままが言えましたが、もうだれも手をさしのべてはくれません。ご飯も作ってくれません。安心して寝る所さえ無くなりました。

とうとう源太は、なにも言わなくなり、当てもなくただとぼと

ぼとぼと歩き続けました。

家を出てからいく月かが過ぎました。源太の着物はやぶれ、頭の毛はのびほうだい、顔はやせおとろえてきました。それでも、目は少しおだやかになっていました。

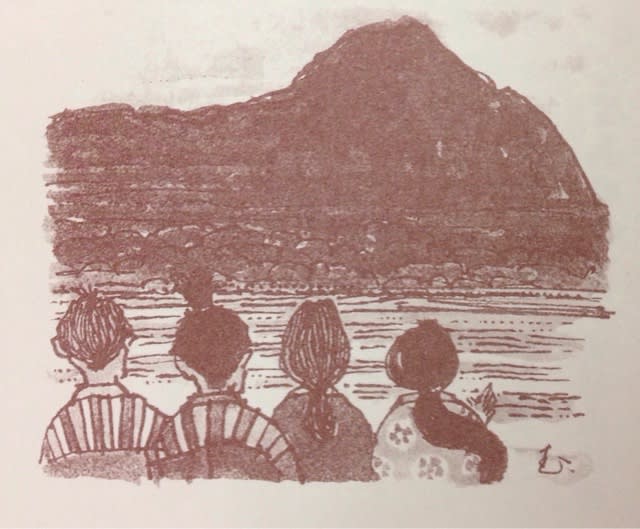

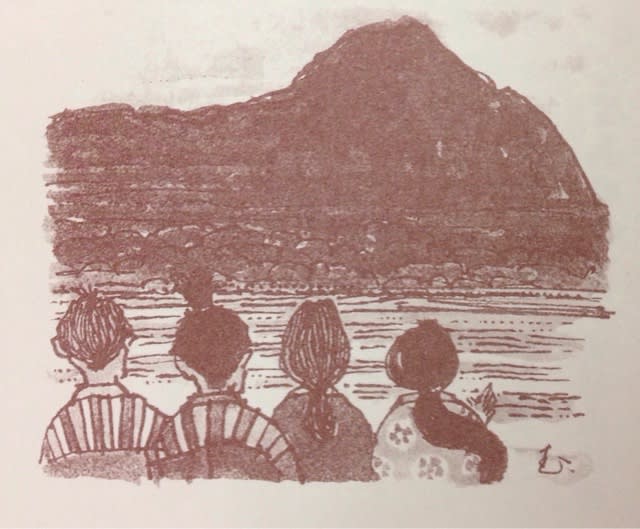

ある日、源太は美しい海岸に立っていました。青い海、白くくだけ散る波、松におおわれた島島は、目をみはるばかりでした。

源太は、北の果て松島の美しさに心をうばわれていました。そして、思わずつぶやきました。

『おう、この貝は、くめにやりたいなあ』

『この景色は、おっかあに見せたいなあ』

源太は、ふるさとのことを思い浮かべながら、またとぼとぼと北へ向かって歩きました。やがて、真っ青な海に浮かぶ『金華山』にたどりつきました。

源太は金華山に登り、頂上の岩にこしを下ろして絵のような景色をながめました。ときおり海から吹いてくる風が、吹き出す汗

をおさめてくれるようでした。

源太は、今までとはちがった気持ちになっていました。あどけないくめの笑顔、あたたかいおかあの手、仕事をするおとうの背中が、美しい松島の景色の中に浮かんでは消えていきました。

知らぬ間に日は西の山にかたむいていました。

『そうや、家に帰ろう。おとうやおかあにあやまろう。これからは

、一生懸命働くんや』

源太は、急いで山を下り始めました。そして、旅の思い出にと小石を一つ拾いました。

すると、巫女が現れて言いました。

『もし、旅のお方。この山の神様は、山にある物を持ち出されることが嫌いじゃ。その石は、置いて行きなされ。』

源太は、ちょっと迷いましたが、一つぐらいならいいだろうと小石を持って走り出しました。

源太は、やっとの思いで家にたどり着きました。そして、おとうに手をついてあやまりました。

『どうか、今までのことはゆるしとくれ。これからは、心を入れかえて働くで』

源太は、旅の話をしました。『金華山』の小石の話を始めると、じっと聞いていたおとうが、

『神様がいかんということをどうしてやったんや。お前の心は、まんだ直っとらんのか。』

と怒りだし、小石を取りあげると、川をめがけて力いっぱいほうり投げました。石は、ビューンと飛んで川向こうに消えました。

あくる朝、源太は川向こうに大きな山ができているのを見つけてこしをぬかしました。そこは、昨日おとうの投げた小石が落ちたあたりでした。

その山には、木々が生い茂り、青々とした松が岩肌をおおっています。清らかな長良の水が、静かな山かげを映して流れています。

よろよろと立ち上がった源太は、北の果ての『金華山』を思い出していました。つらかった旅、そして拾った小石、巫女の言葉などが次から次へと浮かんできました。

『そうや。神様がおれを怒ってござるんや』

思わず手を合わせ、祈るように山を見上げる源太の目からは、とめどなく涙があふれ出てきました。

やがて、村人たちは、この山を『一石山』と呼び、後に『金華山』と呼ぶようになりました。