トランジスタ技術SPECIAL 電子回路のツボを買ってみました。

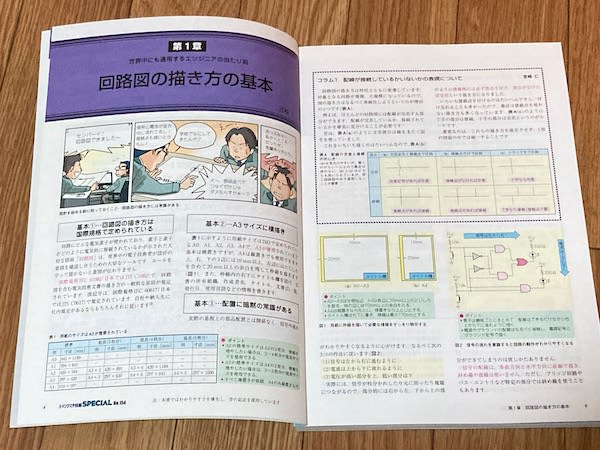

回路図の描き方の基本や

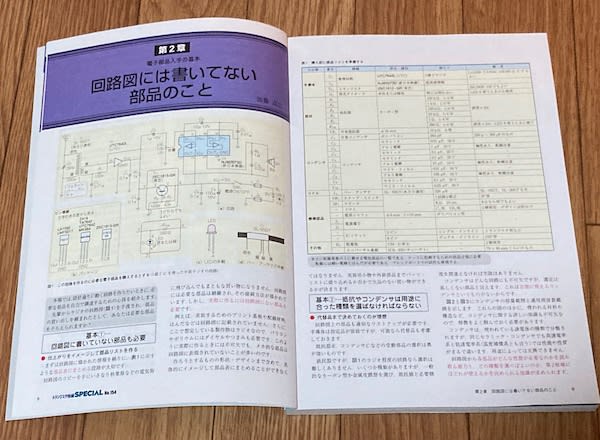

回路図には書いていな部品のこと なども書いてあるので新人研修などに良いかもしれません。

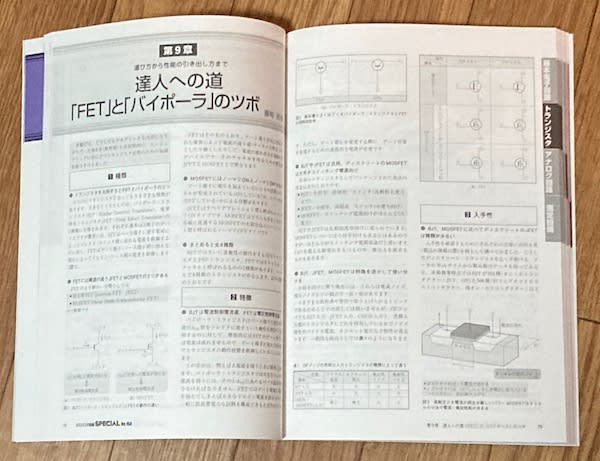

中でもFETとバイポーラ(Tr)のツボには動作の特徴や絶対最大定格などが書いてありますが、

もう一つ書いて欲しかったことがあります。

それはスイッチング特性です。

以前、デジトラでSPIのスピードが上がらないのでMOSFETに替えるためにデジトラとMOSFETのスイッチング特性を比較してみたことがありました。

(フットプリントが同じなので、載せ替えが可能)

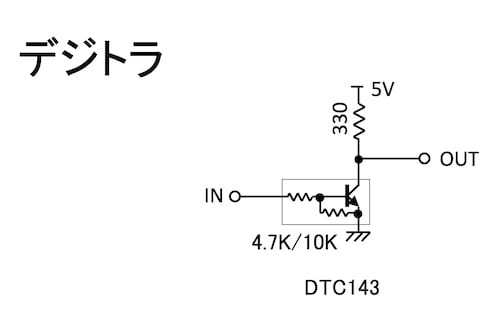

まず、デジトラです。

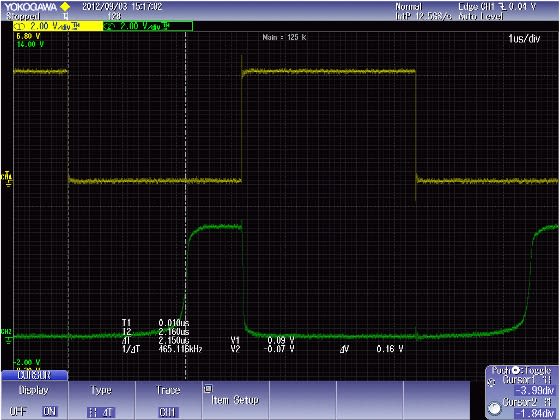

入出力の波形がこれです。上が入力、下が出力です。

ONするときはかなり速いのですがOFFは2μsほど遅れています。

これは、ONしてTrが飽和したした時に蓄積したキャリア(電子や正孔)がOFFの時になかなか抜けなくてOFFが遅れてしまうのです。

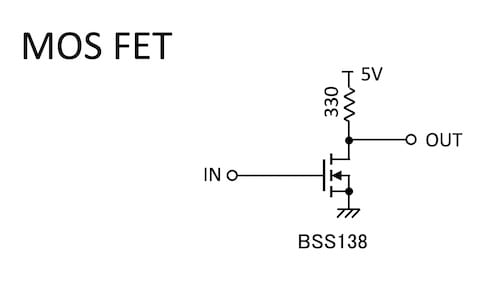

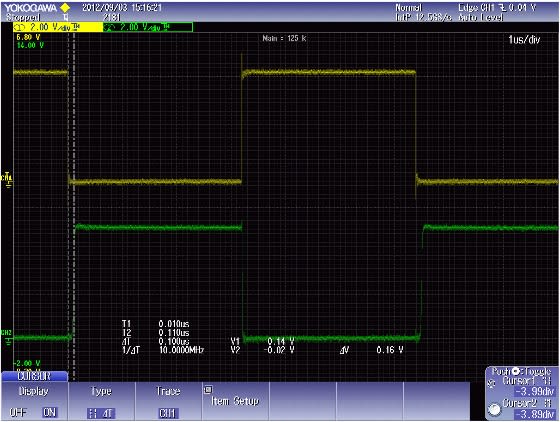

一方MOSFETでは

このようにOFFの時の遅れはほとんどありません。

FETにはキャリアの蓄積がありませんので出力線の浮遊容量による遅延がほんどです。

この飽和回復時間は数μs程度なのでほとんど問題になることは無いのですが、赤外線リモコンのLED駆動や、ダイナミック表示の駆動時などに問題になります。

例えば赤外線リモコンのNECフォーマットでは38kHzのキャリアは1/3デューティですが、実際にLEDに流れる電流は1/2に近くなっています。つまり1/2で駆動すると流し過ぎと言うことです。

LEDのダイナミック表示でデッドタイムを入れないと隣の桁の数字がうっすら見えるゴーストはこの飽和回復時間によって起こります。

これ、意外に知らない人が多い様で、ある雑誌に配線遅延によって起こると書いてあるのを見たことがあります。

以前の会社でもマイコンの動作がおかしくなった、FETに替えたせいじゃ無いかと言われたことがあります。

コードを見るとストローブ信号のONの直後でOFFしています。おそらく波形を見ずに動いたからOKという判断だったのでしょう。デバイスのセットアップタイムなどに余裕のないクリチカルなタイミング設計はダメダメですね。

しかもこの人には全く同じ説明をしたのがこれで3度目だったのです。orz