先日買った、インタフェースZERO No.2ですが、

Interface増刊と言う事で、本家Interfaceより易しめに書いてあるので、

入門者用の位置付けだと思うのですが、

その内容は突っ込みどころ満載で、困ったものです。

いっぱい有りすぎて、一度に紹介できません。

今回はその中でも最も重要な問題を取り上げます。

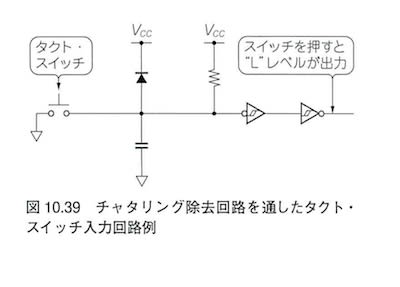

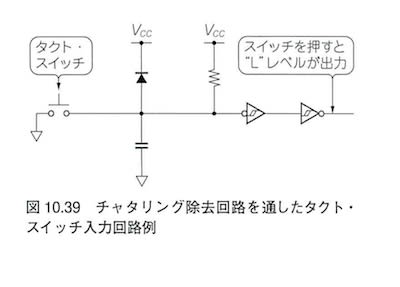

178ページのこの回路を見て下さい。

これはダメ回路です。

コンデンサの電荷をスイッチでショートしています。

電子工作のレベルならまだしも、組込みでこれをやったら、

数年後には、故障の対策に追われることになります。

1回毎のスパークは大した事が無くても数年間の蓄積で

酸化物がスイッチの接触を悪くしてしまうのです。

こういう回路を平気で書いている組込みの本は信用してはいけません。

大抵、実践経験の無い大学のセンセイが書いています。www

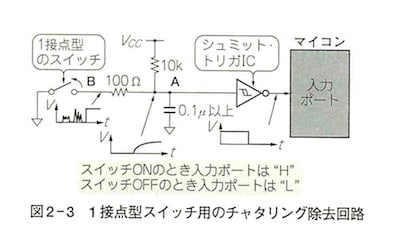

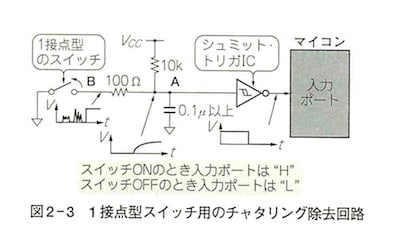

正しくは、デジタル・デザイン・テクノロジ No.3の

132ページのように、スイッチに直列に数百Ωの抵抗を入れます。

この回路は、ちゃんと定数も入っていてナイスですね。

でも、チャタリングの除去程度なら、ソフトでやってしまいましょう。

部品も減ってコストダウンにもなります。

Interface増刊と言う事で、本家Interfaceより易しめに書いてあるので、

入門者用の位置付けだと思うのですが、

その内容は突っ込みどころ満載で、困ったものです。

いっぱい有りすぎて、一度に紹介できません。

今回はその中でも最も重要な問題を取り上げます。

178ページのこの回路を見て下さい。

これはダメ回路です。

コンデンサの電荷をスイッチでショートしています。

電子工作のレベルならまだしも、組込みでこれをやったら、

数年後には、故障の対策に追われることになります。

1回毎のスパークは大した事が無くても数年間の蓄積で

酸化物がスイッチの接触を悪くしてしまうのです。

こういう回路を平気で書いている組込みの本は信用してはいけません。

大抵、実践経験の無い大学のセンセイが書いています。www

正しくは、デジタル・デザイン・テクノロジ No.3の

132ページのように、スイッチに直列に数百Ωの抵抗を入れます。

この回路は、ちゃんと定数も入っていてナイスですね。

でも、チャタリングの除去程度なら、ソフトでやってしまいましょう。

部品も減ってコストダウンにもなります。

適材適所で回路設計を。

っていう事はコンデンサを使わずに直接つないでタイマー等のソフトで除去するって事なのでしょうか?

その場合、チャタリング除去としてのコンデンサは不要なのですが、ノイズ対策として残しておきます。

スイッチの種類にもよりますが、微小電流用スイッチを使ってない場合は、ダメダメという回路が接触不良を防ぎ、逆に寿命を延ばします。スイッチを押す回数が少ない回路ならば接点が酸化する確率が上がるので、ダメダメな回路の方が良いです。使用頻度を考えて設計してます。

実際に私が遭遇した件では一般的なタクトスイッチ使用で設置後数年してからかなりの割合で故障として修理依頼が来ていました。

それが奇妙なことに故障はSW1ばかりでSW2やSW3は故障の報告が全く無いのです。

回路を見るとSW1には抵抗が無く、SW2やSW3には抵抗が入っていました。

当時のことは私は知りませんが、おそらく前の機種に別の人が機能追加で増やしたスイッチには抵抗を入れたのだと思います。